文∕何來美,資深媒體人,曾獲客家新聞獎、兩岸新聞獎,現從事文史寫作。

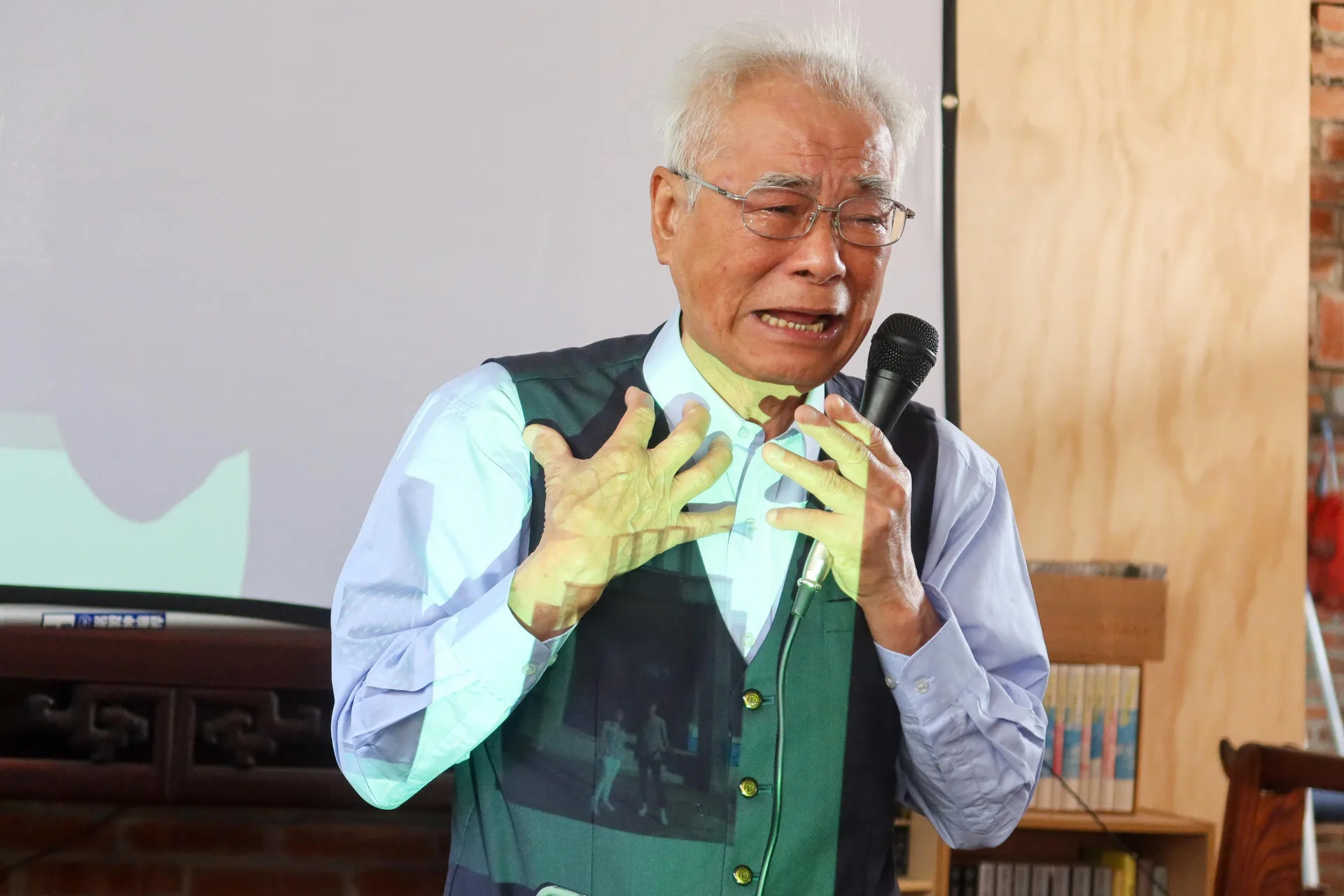

「看𠊎屋家,早年男人都去革命,死盡咧!林家留下來的都是寡母,𠊎婆盡苦,思念𠊎公,一生人勞碌,沒過到好日ㄟ……。」年近七旬的林紅炎在作家張典婉《青春風正好》新書發表會,談起祖父林炳文25歲因朝鮮獨立運動遭日人毒害,留下孤寡,不勝唏噓。

張典婉新書泰半是百餘年來的頭份歷史,包括作家林海音的父親林煥文、叔叔林炳文,她的父親張漢文、叔叔張子斌,浪跡新疆的陳虛舟,為愛走天涯的羅順妹、羅芹妹、陳靜妹,而羅順妹就是林炳文的遺孀,林紅炎口中的苦命阿婆。

此書從1895年抗日戰役寫起,補足地方文史的不足,上月27日在頭份黎屋伙房新空間發表時,也勾起頭份人的歷史滄桑,多位後裔談起先人百年前遭遇,都濕了眼眶。

「乙未抗日戰役,祖父張運發加入姜紹祖的敢字營,在尖筆山戰役有11位戰友犧牲,他收屍埋葬,到我二伯張漢文時還撿骨建塚,年年如祖墳般掃墓。」張典詒談起祖父130年前的情操,還將四叔張漢臣(張子斌)過嗣給羅姓烈士,連墓碑都刻上堂妹張典娥名字,要年年祭掃,激動地落淚。

張典娥說,她3歲喪父,對父親幾無印象,從堂哥、堂姊口中知道他是左派,是名對政治狂熱的知識份子,父親雖無緣看她長大,但她在頭份斗煥坪曾陪二伯夫婦一段時光。

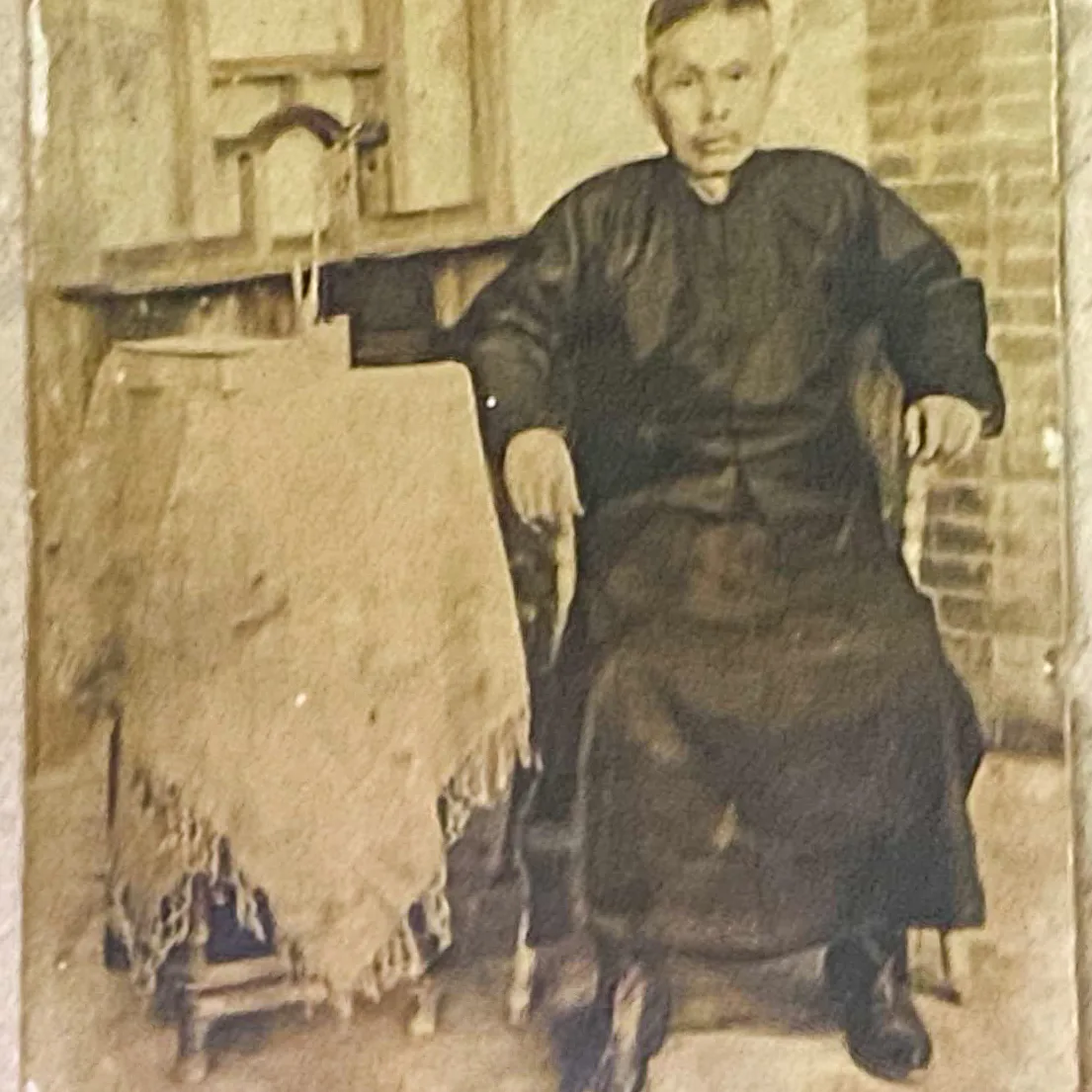

張典婉筆下的父親張漢文、四叔張子斌,都是臺灣總督府國語學校畢業,再到日本早稻田大學深造,未畢業又先後到中國發展,投入康有為門下,並考進外交部,曾任多國領事及到新加坡辦報,表現優異,光復後返臺,張子斌曾參選國大代表、縣長失利,但兄弟在白色恐怖時期卻遭情治人員監控,有志鬱鬱難伸,在頭份斗煥坪終老。

張漢文、張子斌兄弟分娶司馬秀媛、趙敏淑為妻,趙敏淑曾留美擔任法新社記者,來臺後無法適應張子斌鄉間生活,夫妻漸行漸遠,她帶著女兒典姊、典熙到臺北都教育有成,張典姊還是前澳洲總理陸克文的中文老師;張典娥是張子斌66歲再娶所生,來不及看幼女長大,人生就嘠然而止。

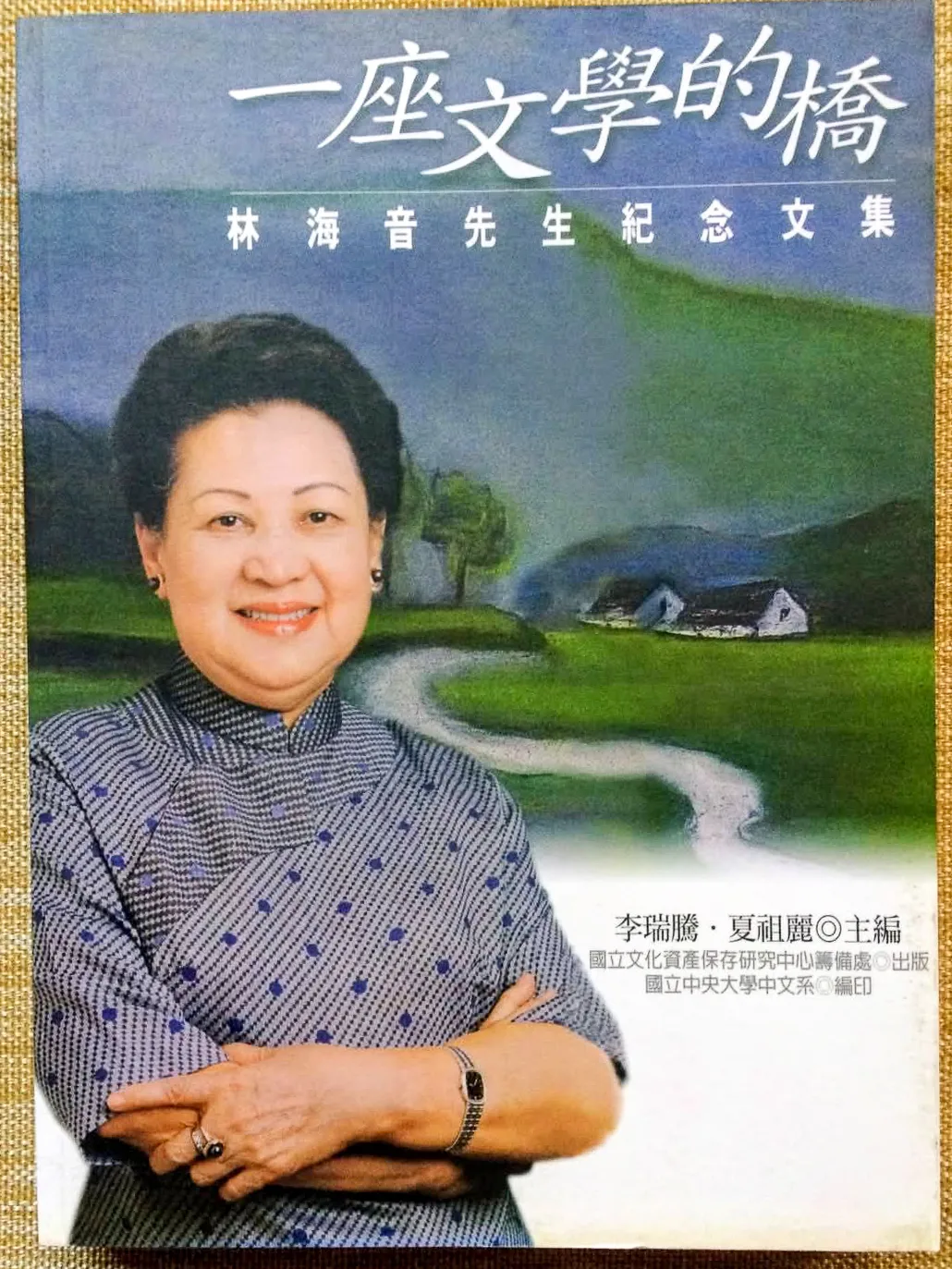

民國四、五十年代擔任聯合報副刊主編的林海音,栽培過多位本土作家,如鍾理和、鍾肇政、黃春明。她的父親林煥文也畢業於國語學校,教過吳濁流、張漢文,後到板橋林家當帳房,娶黃愛珍為妻,在大阪生下她,之後全家再到北京發展。

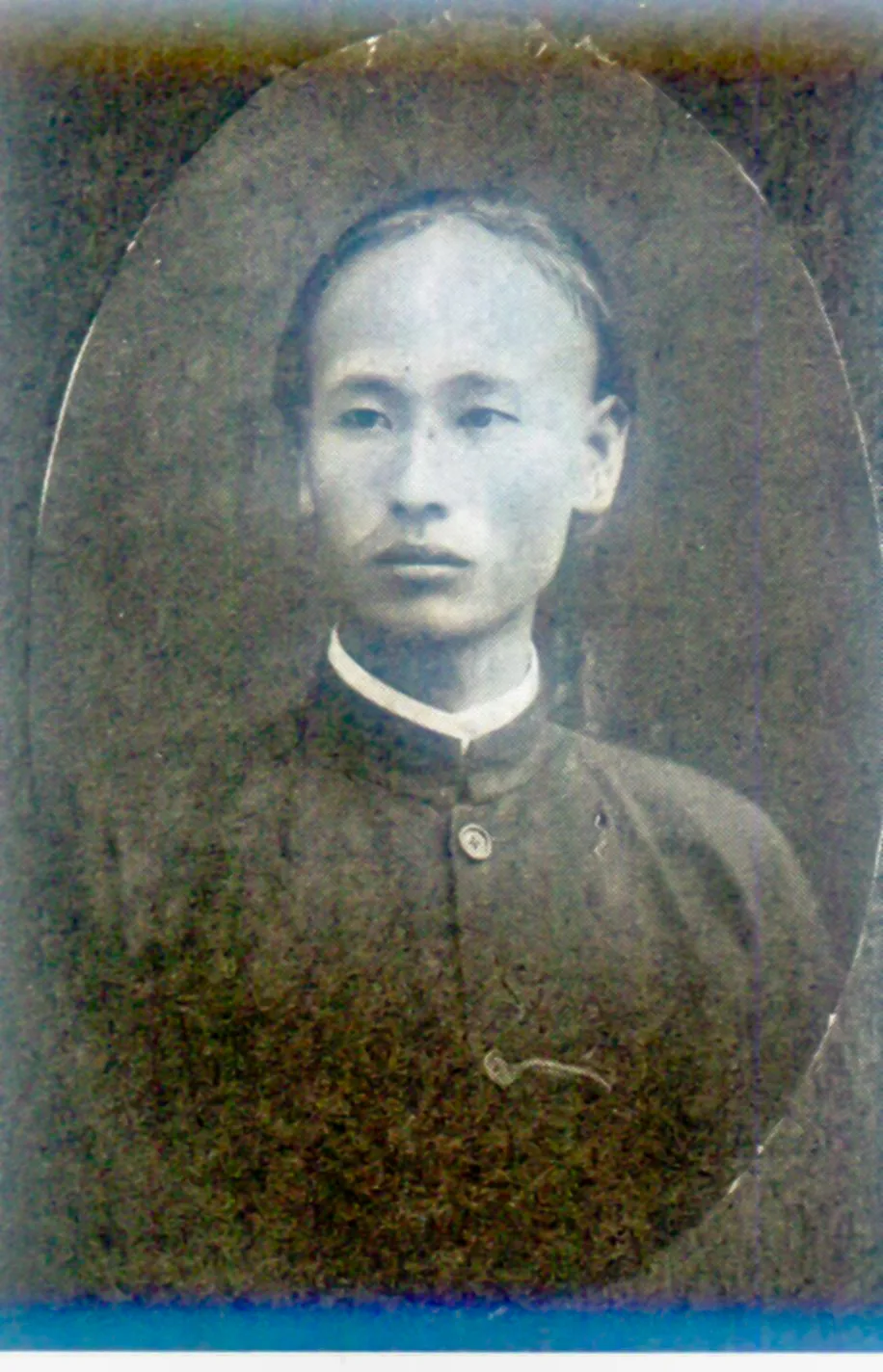

林海音的祖父林台日治時期擔任頭份庄長,卻鼓勵子孫到北京發展,他育有四子,除次子林昌文早逝,三子林祥文留臺,四子林炳文、羅順妹夫婦及林昌文的獨子林汀烈也到北京投靠林煥文。林海音的《城南舊事》曾寫到林炳文牽著她的小手上學,在北京中央公園留下她與屘叔及妹妹林燕珠的合影。

林煥文在北京郵政總局擔任課長,林炳文也在郵局任職,受到亞洲民族解放運動思潮影響,竟和朝鮮獨立運動份子申采浩搭上線,在一次匯款行動中被日警發現,1930年林炳文在大連被捕,幾天後在旅順遭毒死,時年25歲。林煥文因悲傷過度,1931年也病逝於北京,享年44歲。

羅順妹先帶著丈夫骨灰及獨子林朝禎返臺,林汀烈於1936年帶著伯父林煥文骨灰回頭份,林海音與丈夫夏承楹(何凡)則於1949年帶著子女回到臺灣,並與頭份親人取得連繫。

林汀烈的四女林香惠與林朝禎的兒子林紅炎,談到早年林家驟變成孤寡,日子並不好過,都紅了眼眶。幾年前韓國教授都珍淳為研究獨立建國英雄申采浩,還特地到頭份林家採訪林炳文事蹟。

長張漢文幾歲的陳運財,後改名陳虛舟,也曾投入康有為門下,他還帶著妹妹陳靜妹、姪子陳卓魁到上海,連他在頭份教過的學生羅芹妹因仰慕他,也為愛走天涯,改名羅實君,可惜1932年一二八事變死於日軍砲火。

陳虛舟後成為田徑長跑名將及名教練,光復後未返臺,文革時在新疆遭思想改造整肅,晚年靠子姪照顧;陳靜妹改名陳靜如,嫁給馬來西亞僑生,在上海終老。

這群百年前勇闖江湖的頭份名人,在張典婉筆下,彷彿時光倒流,讓人緬懷。