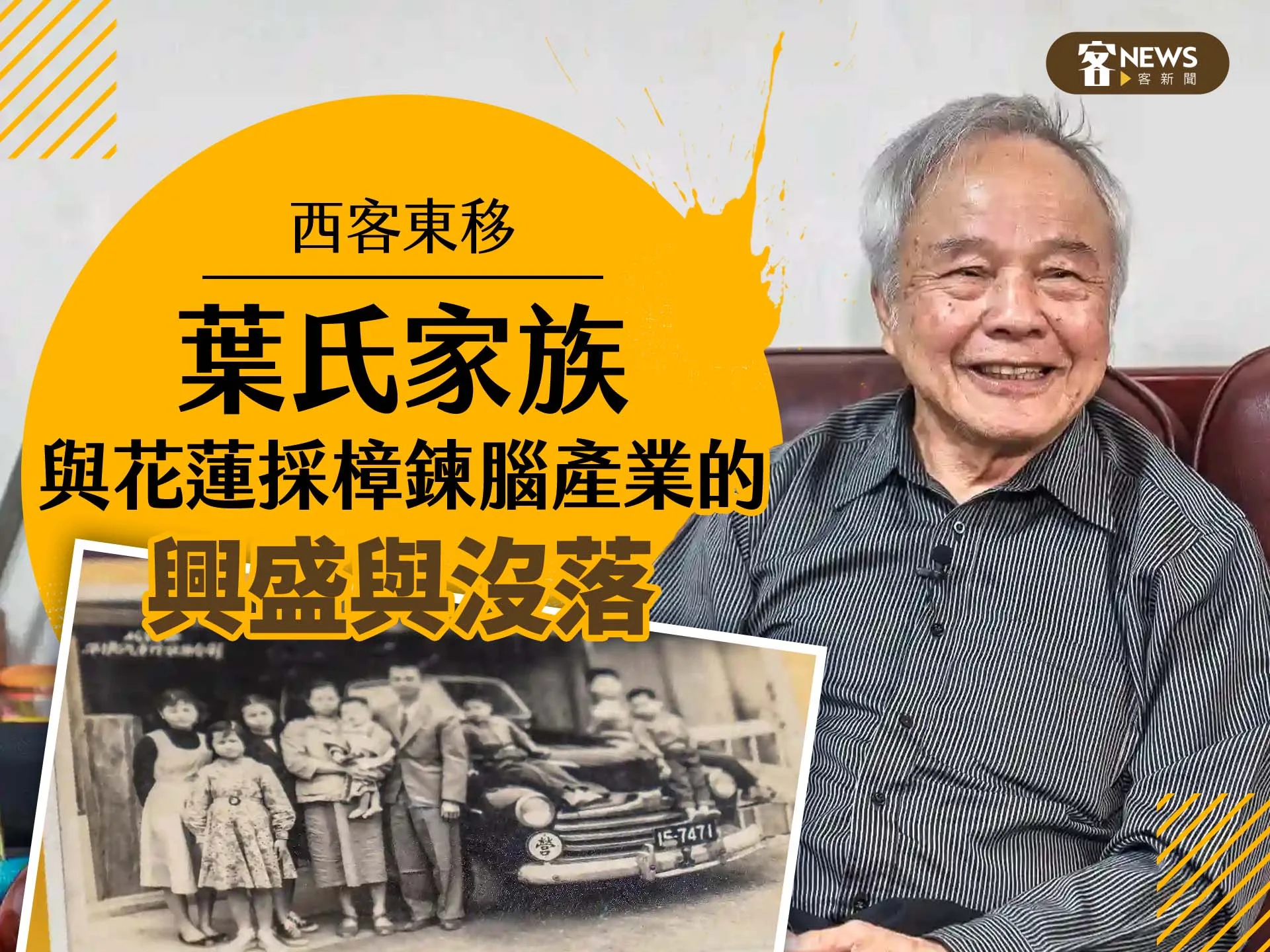

【戴珮如/花蓮報導】葉仁基先生,1948年正月出生在花蓮玉里,1960自玉里小學畢業,進入花蓮中學初中部、高中部,大學就讀中興大學森林系,畢業、退伍後返回花蓮工作,一生都在花蓮。

葉氏家族的故事充滿了大時代移民歷史和產業變遷的軌跡。其聽父親說,百年前,於大正一年(民國一年)祖父自台灣中部的傳統客家聚落南庄背著家當,帶著五元的盤纏及家人五人(子女3人),由南庄行至頭份到蘇澳坐船出發,換小船自花蓮南濱上岸,再走吊橋過七腳川溪,到現在玉里與瑞穗之間的三軒里位置,建了三塊厝安身,尋求新的機會與發展。具有採樟專業的祖父從苗栗南庄到花蓮,遷徙過程也將採樟的技術帶至花蓮,日本時代採樟焗腦是技術性極高的產業,屬於公賣事業也會給很高的資本獎勵,先祖當時認為開墾田地再等候收成的時程過於漫長,聽聞遠房鍾姓親戚(可能是腦長)之建議,由鳳林走往富源拔仔庄(原住民語發音的翻譯)尋找整片的樟樹林,富源採樟鍊腦,十年之後經營有成,在南花蓮風生水起,事業蒸蒸日上、家產豐厚,其父(么子)於民國11年誕生,此時家境富裕沒有辛苦過,大伯也有水車動力及碾米廠,之後家族三伯學習與日本人有生意往來,三兄弟開五金行名為—瑞榮行,以起基之地在瑞穗,故以瑞榮為名以為誌,奠定另一段產業發展的基石,葉家興盛時期,在玉里擁有五金行、雜貨行、鐵工廠、碾米廠、貨運行等,不僅代表了家族的成長與發展,也折射出花蓮這片土地的變化。

葉家興盛時(民43年),赴台北用現金五萬元(當時可買兩間房)買了一台雪弗蘭,運抵花蓮玉里的時候,萬人空巷爭睹黑頭車,但風光一時,汽車的維修及稅金沉重,以及當時的道路及橋樑的狀況不完善,車子出門還要鐵工廠的師父跟著出門逢山開路遇水架橋,花費甚鉅,車子要從玉里到花蓮驗車,有五條溪要過,一座橋要收20元,所以家族後來也因為車子沒落了,雖然餓死的駱駝比馬大,但要維持門面就有困難了。不過家族當時並不鼓勵讀書,子孫都以能夠接家業顧店為主,這是比較遺憾的事。

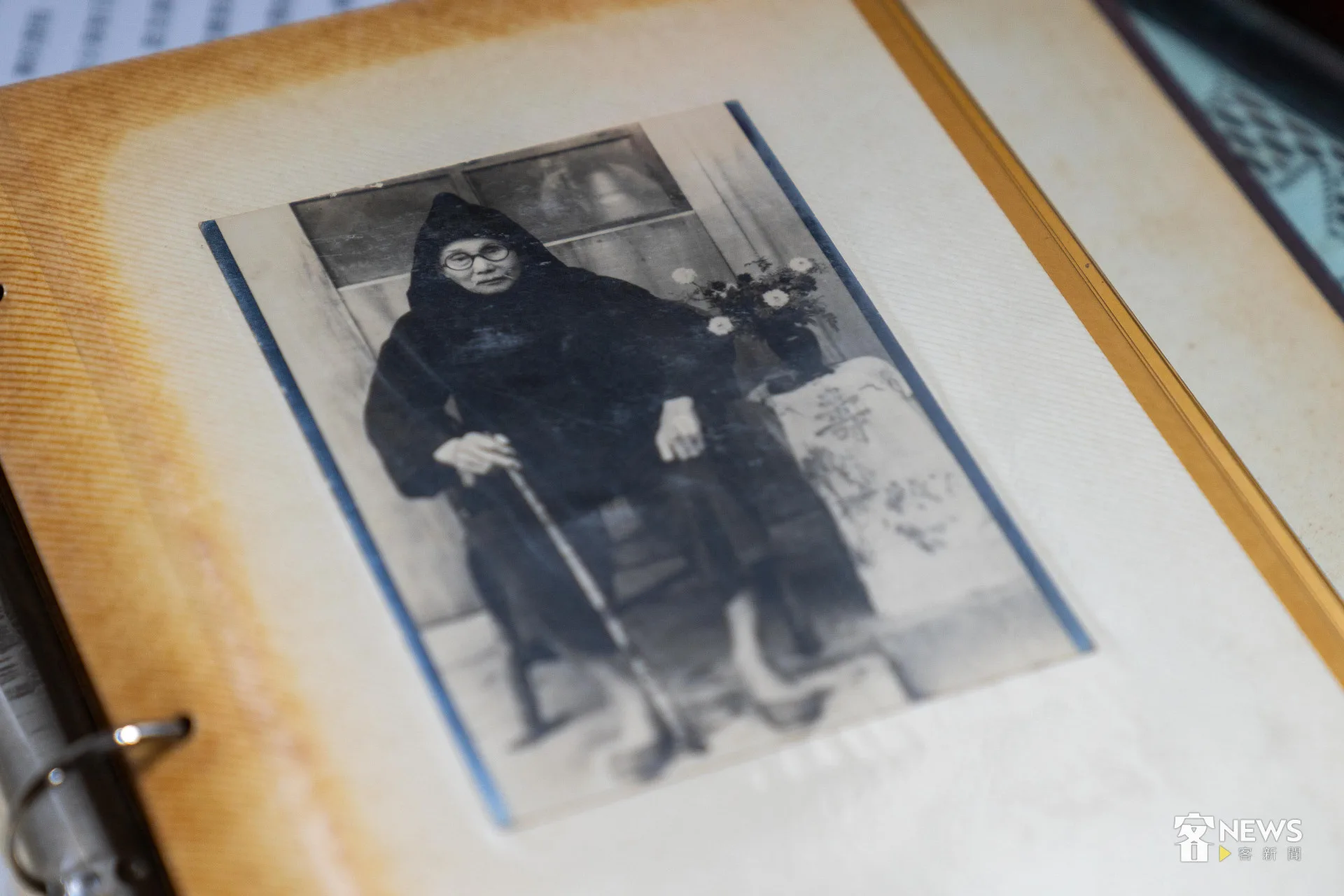

民國47年,阿公87歲過世時,還是當時是玉里超級大事,留下一張出殯隊伍的照片,收在國家記憶資料庫裡。阿婆是家族也是玉里最有權勢的人(還當選過花蓮縣第一屆模範母親),有五個兒子,呼風喚雨,我爸爸是么子,媽媽家道中落嫁過來我家,雖然很怕我阿婆,但因為是么子的太太,阿婆還是比較疼她,不用做什麼家事,我家算比較受寵。

雖家族顛沛遷徙,但依舊傳承慎終追遠不忘本的傳統,記憶中家裡的阿公婆牌位是用紅布寫著的「一頁祖先」,由南庄帶過來,平常捲起來收著,過年過節才會拿出來拜,但很可惜,去年八月中,因為老家起大火都燒光了。小時候掛紙的回憶,因為交通不方便,很麻煩,倒是記得曾經跟家族長輩拍過一張照片,是阿公婆在東部奮鬥四十年,要寄一張照片回家,要寄回南庄向祖先報告,我們這一房在花蓮努力有成,開枝散葉,當時我還被阿婆指定站在最中間,可見多受寵愛。

其自述成長的期間,在家都說客語,學校閩客的同學之間並無太大的不合,大家都可以溝通,兩種語言都可以互通,到花蓮讀書後較多說華語及河洛話,客語就隱形了,到大學期間也不會強調客語,但知道哪位同學是客家人,當兵的時候是步兵排長,本來要當教師後來參加新光人壽的培訓,薪水比較好,結訓後返回花蓮,家裡有九個兄弟姊妹,我算是比較會讀書的。

文化與家庭價值觀以及客家意識是如何被啟發的

從小整個家裡都是說客語,我爸也是堅持說客語,所以不覺得客家話突然會消失,因為對我來說學客家話就很自然,就一直講。直到年輕時有一次聽到原住民的演講比賽,很多人不會說母語,然後還哭了起來,我印象很深刻。之後受到還我母語運動影響,本土意識被啟發,開始比較積極的來參與這個客家事務,加入民進黨後參與縣議員選舉,當時也覺得是不歸路啦。

基本上,我沒有算是很激烈,我只是願意去參與,沒有像別人當著一個事業在經營,基本上這樣子的組織我都和氣相處,說不上話理念不合就忍耐,客家人也不要自我膨脹,說不定我們家有原住民血統,也沒有去確認。