文/羅世宏

畢業於倫敦政經學院,立志不做大官,也不做大事。平日最喜歡做的事是閱讀、思考和寫作。最大的缺點是「好為人師」。

在AI驅動的語言科技浪潮中,尤其是語音辨識、語音合成與文本生成的進展,正在為少數語言帶來「再聲化」的可能。但這並非自動發生,而取決於誰來設計、用誰的語料訓練,為誰的語境服務。

2023年,客家委員會與地方團隊合作開發「客語語音導覽機器人」,支援多腔口語音導覽與語音互動,並已在新北市、苗栗、高雄等地文化場館上線,讓民眾得以透過語音與在地歷史對話。這不僅是科技應用的展示,更是族群語言媒體傳播權利的實踐。

若從全球視野觀察,日本愛努語的數位復振成果是引人注目的案例。京都大學研究團隊自2018年起蒐集來自愛努博物館與愛努文化博物館的700小時語音資料,並以端對端模型開發語音辨識與語音合成系統,不僅成功轉錄1950年代的傳統故事〈雷神之妹〉,還能透過語音輸出來協助演員訓練與教學應用。不過,愛努語社群對AI語音的真實性與文化再現仍保持警覺,擔心語音失真和語料商品化問題。

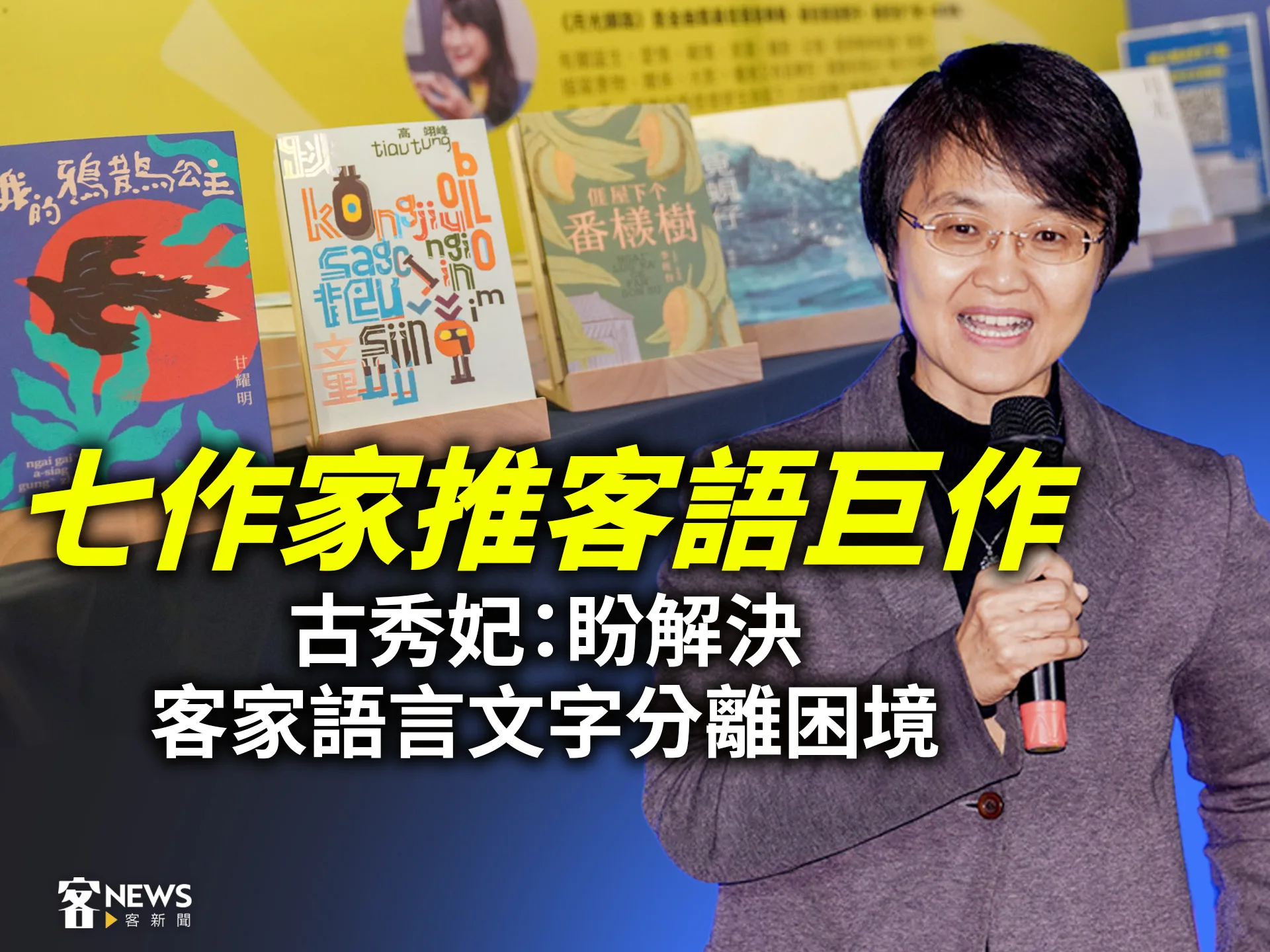

欣喜的是,AI驅動的客語媒體傳播應用正逐漸成熟。例如,客家電視台在2024年測試AI字幕協作系統,能辨識客語聲音並即時翻譯為中文、英文字幕。《客新聞》也於2024年4月起,透過客語AI文字轉語音系統,讓每則文字新聞都有AI生成的客語語音報導。

此外,由數位發展部推動的「主權AI語料庫」政策,預計釋出包含客語與原住民語料的第一階段資料集,並設立資料授權與應用合作機制,鼓勵地方政府、非營利組織與創新企業參與應用開發。若能進一步為地方媒體與族群語言工作者開發AI內容生產工具與平台功能,將有助於建構兼具在地文化敏感性與技術可行性的媒體生態。

然而,AI語言科技不再只是技術問題,它同時是文化政策、社群治理與媒體倫理的交會點。在語音辨識、合成與轉譯技術快速發展下,少數語言能否參與這場語言數位轉型,關鍵在於能否同時解決資料、權力和參與的三重結構性問題。

以日本北海道的愛努語為例,該語言在殖民與語言禁令後瀕臨消失,現僅存極少母語使用者。京都大學的AI語音辨識與合成研究團隊不僅績效斐然,更與愛努語社群合作進行資料標註與語音驗證,讓AI語音模型不至於成為語言錯誤的放大器。

這樣的跨界合作為台灣主權AI語料庫建置提供可資借鏡的經驗。目前該語料庫預計於近期釋出第一階段資料,並開放公私部門合作。若能參照愛努語復振經驗,建立社群語者與開發團隊共建制度,將有助於防止語音偏誤、語言權限壟斷與文化去脈絡化。

正如愛努語社群青年Maya Sekine所言:「愛努語不能只靠AI生成,社群必須具備判讀錯誤的能力。」這提醒我們,AI應是少數族語自主權的延伸。如果能落實「語言為公共資產、社群為資料主人」的核心理念,AI將可成為客語媒體的真正盟友。