文/朱真一

小兒血液及癌瘤學醫師,服務於美國聖路易大學醫院及Glennon樞機主教兒童醫院,2006年退休擔任名譽教授。關懷台灣歷史及客家文化,曾獲客家委員會「客家貢獻獎」。

之前討論〈多使用客家語文好處多〉,但雙語或多語的好處多,不是美國一向的看法。只不過幾十年前,美國社會的「主流」觀點,如美國的媒體、社會、一般民衆、學術界人士等,可能多數人認爲,只要學英文就好,就是單語最好,雙語或多語可能有害,尤其强調新移民的第二代的小孩,不要學父母親的母語。不少人還提議,訂些規則,在政府機構,只使用英文,甚至有些政界人士,還想立法把英語當「國語」。!

英語大國的英國及美國,是最近百年來,世界上前後的大霸權國家,有偏見地誤導,甚至可説「洗腦」民衆,認爲雙語或多語「有害」。對新到美國,使用非英文的移民家庭,尤其對新移民第二代,强調從小在美國成長的小孩,不應學父母親的母語。英美的學者,在學術上有偏見,可説「傲慢」甚至「霸道」地,推廣或可說「洗腦」,這世界只使用英語就好,學習其他語言無用且有害。

下面的討論,是自己的感受,很多人包括我自己,可説被「洗腦」,還相信下一代學雙語或多語有害。所以這篇主要來探討,很多人如何在美國被「洗腦」,以及英語大國的「傲慢、霸道」與偏見。

早期主流是雙語或多語有害

美國一向是移民的社會,第二次世界大戰前,移民主要來自歐洲,尤其從英語系國家來的最多。戰後非歐洲國家,以及非使用英語的新移民,從世界各地不斷地湧入。已在美國多年的「老(早期)」移民,對新移民的各種語言,可能很反感。「老」移民的「獨尊」英文情緒,越來越强烈。媒體上及政壇上討論不已,不只在口頭或文章上提倡,甚至有些人議會中,說該立法,美國政府機構應限使用英文,還想辦法如何來執行這規定。

要把英語定為「國語」的論調,經常出現於媒體甚至議會,並引起熱烈的辯論。辯論中很重要的一項是,新移民的子弟,是否該學習父母親的非英語母語。幾十年前,學術上的研究,不少還認為,新移民的第二代,學非英文語言有害。

早期的研究調查認為第二代的小孩,學父母親的母語,會阻礙小孩學習英語。不但「老」美國人這樣想,像我們新移民的父母,受此論調的影響,對小孩學習雙語,猶疑不絕,甚至也認為不好,可説被「洗腦」而認為只學英文就好。聽從美國保守派的論調,認爲小孩學習兩種語言要兩倍的功夫,會因此對兩種語言都學不好,不如只學英語就好。

不少新移民,對這論調還很認同,因爲到1970年代,不少的研究還證實,接受雙語教育的小孩,英語較差,兩種語言字彙都較少,而且對一般的學習較慢。

1960及1970年代,州立舊金山學院院長Samuel Hayakawa ,是日裔二世的語言學家,大力提倡獨尊英語,甚至要推動英語為美國「國語」。他會有如此論調,可說是,因爲研究偏差的後果。他自己出生於加拿大,後來到美國,那時代的新移民,因他是日裔二世,又是語言學者,受他的影響,很多人同意他的獨尊英語的論調。

Hayakawa很受當時的「老」美國人歡迎,後來還選上代表加州的聯邦參議員。不過當了一任後,可能跟他獨尊英文的主張有些關係,獨尊英文論調,漸受挑戰而失去了「主流」的地位,很少人再支持他,募款不到而退出參議員選舉。S. I. Hayakawa這人的故事很有趣,維基百科内有不少其他文獻。

雙語或多語有益處的研究及論説

後來學術界注意到,新移民第二代學父母親母語者,英語及學習能力較差的結論,是因爲研究者,忽略的家庭經濟及教育的因素。研究對象的雙語家庭,大多數是新移民,較窮而且父母親受較少教育,使用英語能力較差。用來比較的單語家庭,住較有錢的社區,上較好的學校,父母親懂英語而且有較好的教育。

較新的研究,當家庭的經濟及教育一樣時,雙語長大的小孩,並沒處於劣勢。新的研究比較單語及雙語長大的小孩,單(英)語家庭長大者,雖英語字彙略多些的,但實質上的差別很少。對第二代的生涯,教育上或職業的成就,單語者與雙語者,沒有實質上的差別。兩組的認知能力、思考速度或智商都沒差別。反而發現另一很重要現象,雙語長大的小孩,以後對認知的執行功能,比單語組好。

因為這些新研究,我們的小孩們都怪我們以前沒多給他們雙語或多語的機會,最近的新移民反較瞭解,較多要下一代學習及使用父母親的母語。知道的親友中,下一代的就是與「老」美國人結婚的,也希望教導他們的下一輩,學習台灣或更多非英語的語言,就是知道了雙語或多語的好處,最近的新移民,也較多要下一代,學習及使用父母親的母語或其他語言。

在一台美人討論的群組中,有位看到拙文後,在群組中寫一感言:「我們的第二代對他們子女的教育可以看出來。他們常常爲了讓小孩子進入second language immersion program(Mandarin Chinese, French, Spanish……),往往要送到學區不同學校,親自接送,早出晚歸,十分辛苦」。

為何說英文大國有「傲慢與偏見(Pride and Prejudice)」

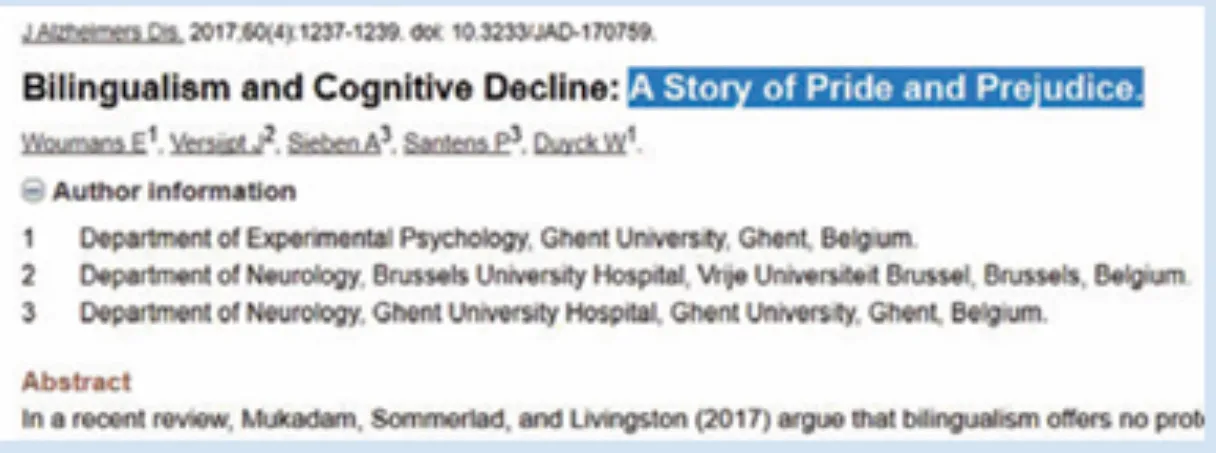

討論是否該學雙語否,不難看到有不同「意識型態」的「犀利」對話。幾年前去尋找雙語或多語的優劣的資料,看到一篇由三位英國學者寫的文章,大有「意識型態」問題。那篇論文甚至被雙語或多語國家學者,認爲作者有「傲慢與偏見(Pride and Prejudice)」的問題 。

多年前看到此文討論時,感慨萬千,曾在《成大醫訊》詳細寫過一文,下面簡單的討論,主要依據此《成大醫訊》的拙文〈雙語與失智的 Pride and Prejudice 故事〉。

有五位比利時的神經學家及心理學家,批評該篇由三位英國學者寫的文章。那篇論文作者,分析13篇論文,5篇是前瞻性(prospective)及8篇是回顧性(retrospective)的研究。前瞻性5篇中的4篇,從失智症最早有症候的年紀,討論雙語與單語者沒有差別,但是8篇回顧性的7篇有數據,雙語者比單語者,慢4-5年發生失智症,所以雙語有保護作用。

英國原論文作者,以回顧性的研究,不能控制病人的文化背景及教育程度,完全不採用回顧性研究的數據,只用13篇中的4篇前瞻性研究數據,就以系統分析,寫下結論,說雙語者對延後失智症上沒有好處。比利時的批評者說 ,回顧性研究大都有控制文化及教育的因素,而且前瞻性的論文中,有些數據也有雙語或多語有效果的數據。可是英國作者們,完全不採用雙語有效的數據,只採用前瞻性論文中,沒效果的數據而下結論。

在網路上找到的另一批評的文章,兩位作者在加拿大大學心理系服務。他們從統計學及觀念上(conceptual)及方法上來評論,評判上述英國的論文作者們「偏見地」抛棄雙語有效果的數據,只採用自已要的沒效數據。上網去PubMed上搜尋,沒看到英國作者們回應這兩篇批評文。

意識型態作祟 忽略多語好處

來自比利時的評論文,標題用「A Story of Pride and Prejudice 」 ,作者一再地批評那論文採樣的偏見,還在文章最前頭的前言中,很不滿地說,英國論文作者,還根據這很有偏見的結論,寫出推薦:「公共衛生界因此應取消以雙語當作延緩失智症的策略(public health policy should therefore remove recommendations regarding bilingualism as a strategy to delay dementia) 」,批評的作者說,這是非常不當的推薦,影響公共衛生及健康政策。

上述這些問題的討論,想可説是「意識型態」作祟,國際上對語言仍有「傲慢與偏見」的意識問題!不但英國研究者有偏見,對這方面的研究,美國發表的論文,也類似地比較多,雙語及多語者沒有減緩失智症,沒有保護作用,沒有好處的結論。

根據同樣的13篇論文,這5位比利時批評者的結論,反而是相反的結論,他們寫說:「論文有相當實質證據,雙語對認知減退及失智症有影響」(the literature offers substantial evidence for a bilingual effect on the development of cognitive decline and dementia),所以可説從相同的論文,雙方有相反的結論。

以上所寫,可説是看討論論文的感想,其實歐洲大陸、亞洲及加拿大東部等雙語或多語的國家或地區,較多雙語有益處的報導。英美兩英文大國,可能比較認為英文可「唯我獨尊」,其他語文好像可有可無的「偏見」,較多否定雙語好處的論文,不認爲雙語或多語,對認知的衰退及失智症有保護作用。到底是誰有「偏見」?還是都有「意識形態」的問題?

比利時批評英國論文的作者時,用了「A story of pride and prejudice」於題目中,除了「偏見」外,還有pride。 在此文討論的場合,把pride翻譯成「傲慢」一詞最好,比「驕傲」好。Pride也有「光榮、自負、自豪、榮耀」的意義?想比利時作者的批評,不是「光榮或榮耀」的意義!有人更可能認爲是英美兩大國的作者,不只是「傲慢」而是「霸道」。

雖是意識形態的偏見作怪,不過還只是較中性地,强調雙語或多語沒有效果。曾看到台灣文獻,還有人寫「多學另一語言,會摧毀思考能力與邏輯」的論調。那人講的,多學一種語言,指的是台灣的本土語言。順便再强調,學習並多使用本土語言,有不少的好處,多使用本土語言的雙語或多語,會帶來很多的益處。