文/何來美,資深媒體人,曾獲客家新聞獎、兩岸新聞獎,出版多部客家著作,現持續從事文史寫作。

臺灣南北客庄清代分誕生父子舉人,高雄美濃是黃驤雲、黃延祐、黃延祚父子3人,黃驤雲還是臺灣首位客籍進士;苗栗公館則是劉獻廷、劉翰父子。劉獻廷長子劉金錫14歲喪,童養媳賴四娘抱璞守貞,矢志不嫁,78歲時獲光緒皇帝「貞節牌坊」表彰。

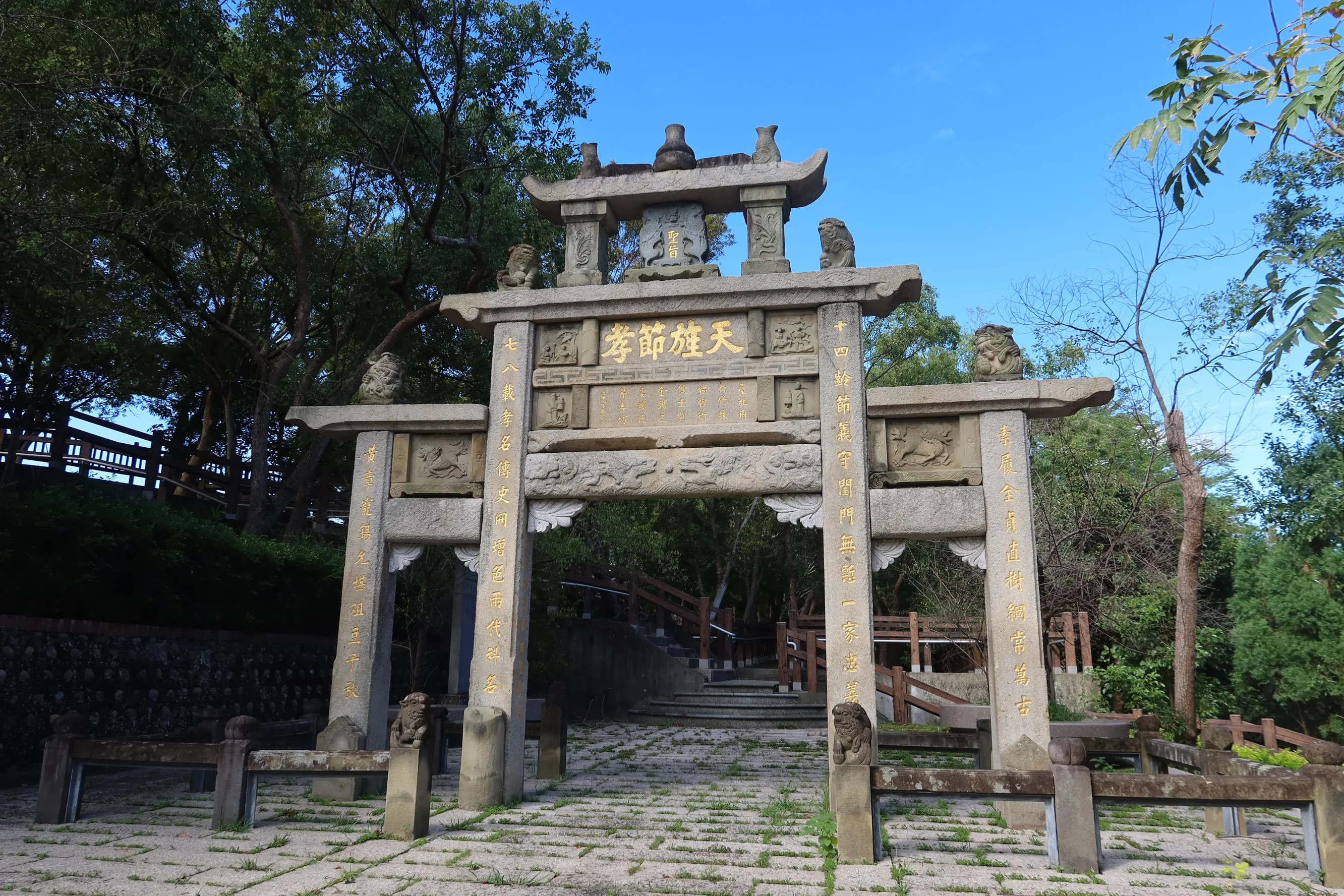

位於公館尖山村的雙舉人故居,是昭和12年(1937)重建,建築典雅,氣宇非凡,地方人稱「父子舉人坪」,常有文人雅士參觀。「賴氏節孝坊」以花崗岩砌成,原豎立在苗栗市天雲廟旁,1979年配合天雲廟改建,移到福星山公園,現是三級古蹟。

劉獻廷祖籍廣東平遠,祖父劉懷莞於清乾隆中葉渡海來臺,在臺中拓墾,乾隆45年(1780)父親劉蘭斯向貓閣社道卡斯族頭目承議土地,拓墾公館下三庄有成,遷居尖山,富甲一方;貓閣社族人多數則轉往頭屋二岡坪、飛鳳、苗栗南勢一帶拓墾。

道光6年(1826)北臺灣閩客大械鬥,南庄賽夏族頭目樟加禮女婿黃祈英(外號黃斗乃)為幫客家人報仇,率賽夏族人夜襲竹南中港閩南人,造成重大傷亡,閩浙總督孫爾準率兵來臺平亂,黃祈英被捕處死。

劉蘭斯獨子劉獻廷與後龍鄭崇和之子鄭用錫(開臺進土,後移居竹塹),私交甚篤,兩人不忍見閩客械鬥相殘,從中奔走化解,獲得孫爾準嘉許,之後劉獻廷與次子劉翰也先後高中舉人,鄉里傳頌。

清光緒15年(1889)苗栗縣設縣,轄區是中港溪以南,大甲溪以北,1895年因日人據臺又廢縣。據苗栗末代知縣沈茂蔭所編《苗栗縣志》記載,苗栗三山國王廟是道光元年(1821)劉蘭斯所倡捐建造,共建正殿、廂房6間。劉獻廷、劉翰(榜名禎)父子也分於道光14年(1834)、20年(1840)高中舉人。

灌溉苗栗六庄農田的貓裏三汴圳(三汴指現西山、維祥、田寮圳),在龜山頭引後龍溪水,是乾隆20年(1755)謝雅仁董理捐造,劉獻廷、劉翰父子於道光年間亦董理重修。苗栗、公館隔條後龍溪,以前都靠船夫撐筏渡河,劉氏父子亦在鶴仔岡設義渡,嘉惠地方。

舊《苗栗縣志》亦記載:「賴四娘貓裏萬盛女,為舉人劉獻廷子金錫妻,年14寡,夫弟舉人翰以孝順見重,遂以己長子世熙過繼為嗣;娘加撫養族子。光緒9年(1883)旌,時年78,卒年83。」

這座署名「台北府新竹縣貓貍街儒士劉金錫之妻賴氏節孝坊」的貞節牌坊,上書「聖旨」、「天旌節孝」。台北知府陳星聚所題:「十四齡節義守閨門無慙一家忠義,七八載孝名傳史冊增色兩代科名」對聯,對賴四娘終生守節的懿德,在欽敬中帶著不捨。

另4幅對聯「想當年夫死身婦死心不死青孀留勁節,觀此日顯對人幽對鬼自對皓首得芳名」、「貞婦全夫直以苦衷補天憾,得親訓子祇留奇行翼人倫」、「青年尚未婚柏舟永矢,白髮能完節楓陛榮褒」、「素履全貞直樹綱常萬古,黃章竉錫堪俎豆千秋」,亦讓後人看了不忍,心有戚戚焉。

族人見她節孝,包括劉翰長子在內,先後過繼三子給她,即富春、錦春、添春,其中錦春次子劉緝光(字穆廷),是賴四娘孫子,與黃南球同是拓墾獅潭先賢,劉穆廷開發外獅潭,黃南球則開發內獅潭有成。

公館尖山父子舉人宗祠,燕尾門樓「鐵漢樓」緬懷先賢劉元城,郡望「彭城堂」堂聯「及第家經綸永在,文章府門戶增輝」;祠堂祖先牌位高掛劉獻廷、劉翰父子畫像,也恭書「父子會試」、「克紹簊裘」,都在勉勵子孫要沿襲父祖文風。

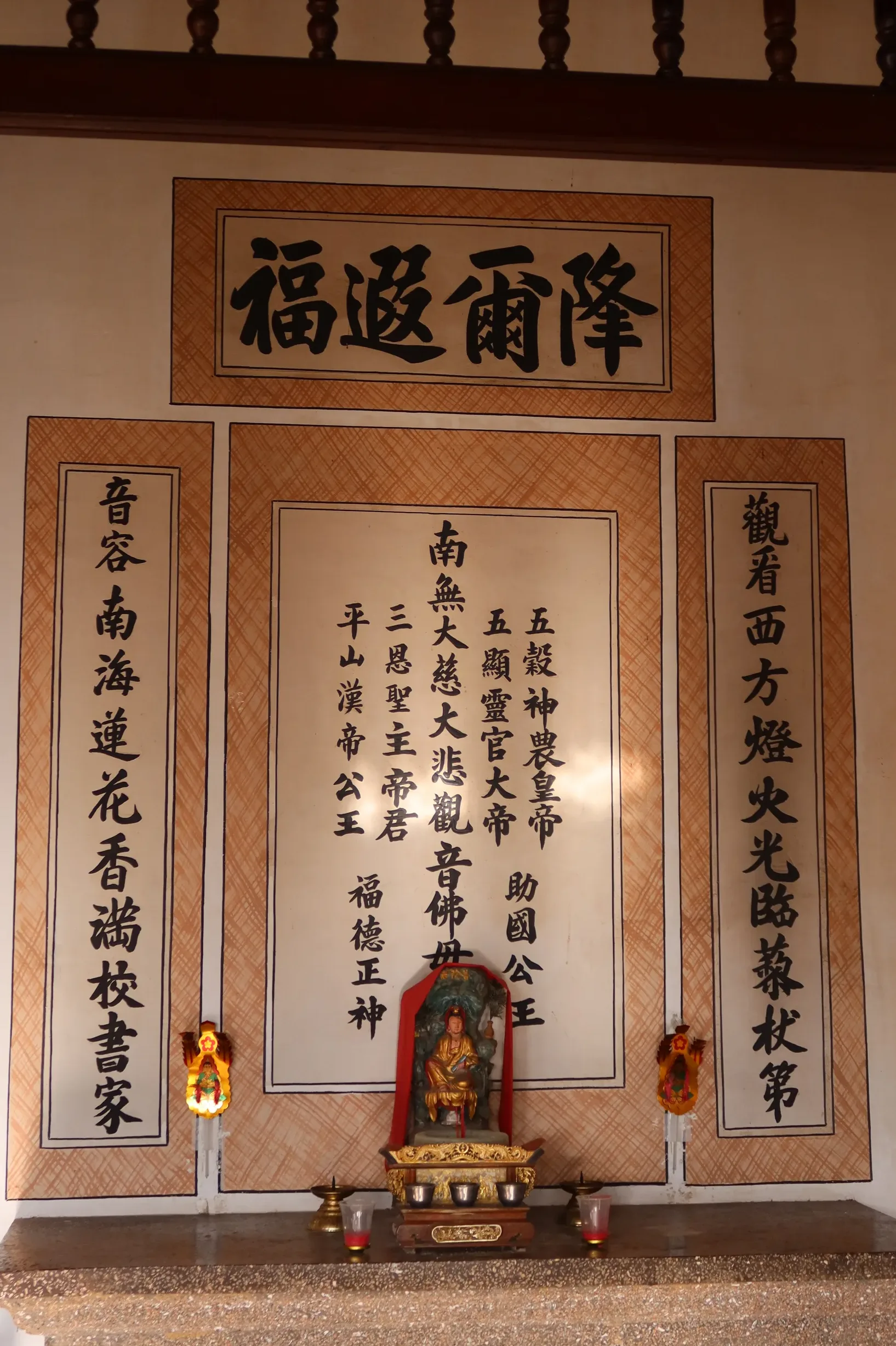

祖先牌位右側「德厚無疆」神位奉祀媽祖,左側「降爾遐福」神位奉祀觀音佛母、五穀爺、三恩聖主、五顯靈官大帝、平山漢帝公王、助國公王、福德正神,香火遠從原鄉渡海來臺,奉祀至今。

封建帝王時代以「貞節旌表」表彰節婦,在賴四娘年代是典範,但以現代社會觀之已不符合人性,彰顯婦德(懿德)固然重要,但未婚夫死要守寡,以表貞節,實非禮教所該約束,不過賴四娘當年「青孀留勁節」的情操,仍舊令人敬佩。至於父子舉人「克紹簊裘」的文風,更值得繼續發揚傳承。