【於慶中/綜合報導】被稱為「東南亞糧倉」泰國,數月來持續面臨高溫與旱情挑戰,農地缺水情況已嚴重威脅包括稻米與甘蔗等主要出口作物栽植與收成,將影響全球稻米與糖供應,更會使通貨膨脹更為惡化。

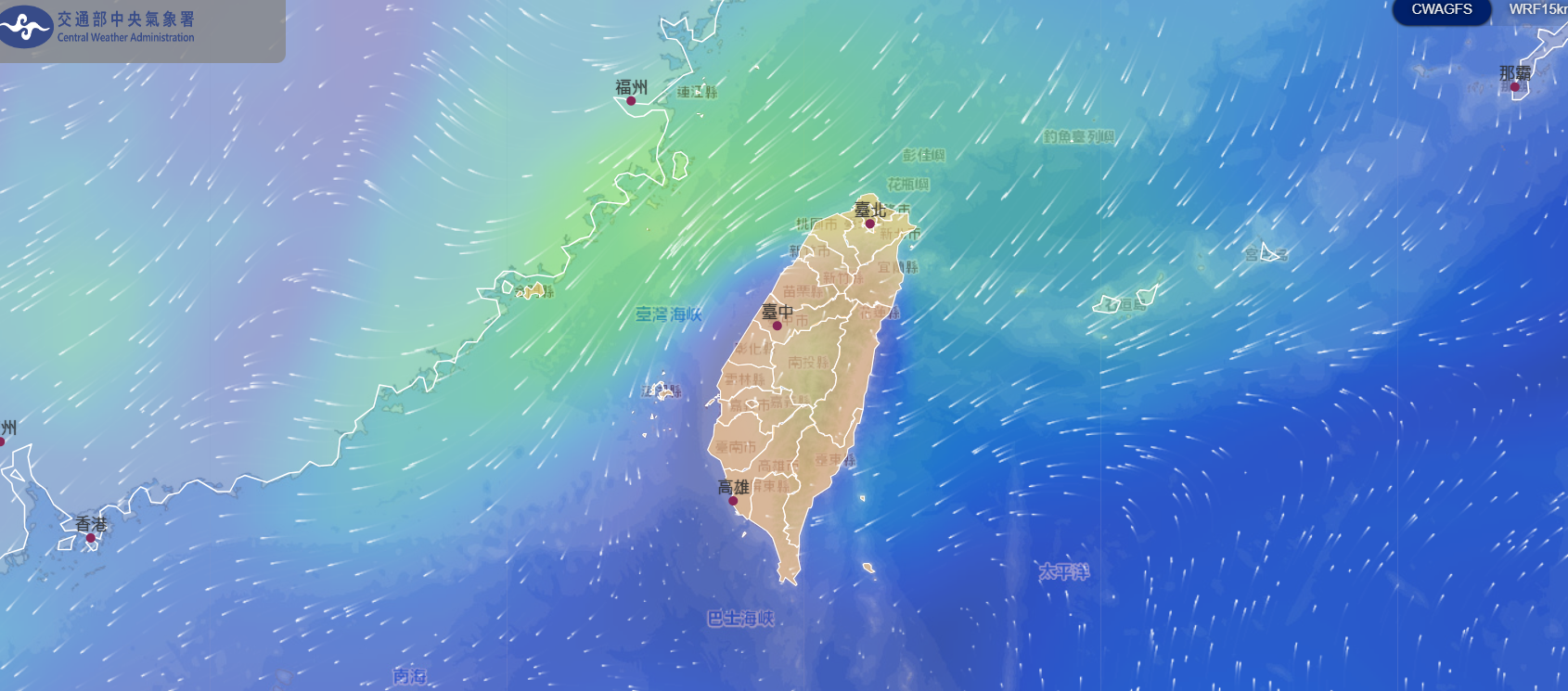

綜合《路透》、《彭博》、《日經新聞》與新加坡《海峽時報》報導,泰國2023年迄今全國降雨量較去年同期減少28%,加上聖嬰現象(El Nino)已啟動,未來2年間的降水勢將更為減少,嚴重的乾旱將使農作物更加歉收,特別是關係全球糧食供應的稻米與蔗糖,以及被視為重要工業原料的橡膠。

泰國當局正在針對持續數年的嚴重乾旱制定應急計畫,並減少白米與蔗糖對全球的供應。《彭博》引述泰國農業部官員表示,由於泰國將面臨長時間與大面積乾旱的嚴峻挑戰,已要求農民採用同一田地每年種植相同作物的「單一農作」(single crop)法,以節省用水,並將水用來灌溉其他作物,或留給工業與旅遊業使用。泰國總理巴育(Prayut Chan-o-cha)已下令國營電力局(Electricity Generating Authority)和天然水資源辦公室(Natural Water Resources)盡速制訂「保水」的應急方案。

聖嬰現象會導致亞洲與非洲部分地區天氣異常乾燥,同時在南美洲出現致災性暴雨,將損害全球的多種農牧作物生產,蔬菜、新鮮食品、畜牧飼料、肉品價格隨之上漲,將直接帶動通貨膨脹。2019年,也就是上一次聖嬰現象周期的第一年,全球通貨膨脹就出現了顯著影響,也造成包括巴西、印度與澳洲等農糧出口國的國內生產總額(GDP)降低。

泰國降雨量過低對全球最大的影響,就是對蔗糖、稻米與橡膠等作物供應的打擊,甚至將威脅泰國作為世界第二大稻米供應國的地位。

世界銀行(World Bank)泰國區主任扎空(Fabrizio Zarcone)表示,泰國缺乏長期應對洪水與乾旱的緩解措施,將加重極端氣候造成的影響,「洪水和乾旱的頻繁發生,以及相關的高昂人力與經濟成本,使得面對氣候變遷的調適與水資源管理在泰國變得非常重要。泰國需要一個更強大的框架,優先考慮風險緩解規劃、水資源基礎設施投資,以及管理土地和水的使用」。

日本野村控股(Nomura Holdings)分析師帕拉庫爾斯(Euben Paracuelles)指出:「泰國是食品出口大國,國內消費僅佔總產量的一半。因此緩衝措施、政府價格控制與補貼可能有助於限制近期通脹的影響」。如果聖嬰現象變得更為嚴重,今年泰國的國內生產總值可能會減少0.2%,因為乾旱與下半年的季節性生產相吻合,特別是稻米。泰國央行早前預測全年經濟成長為3.6%。

嚴重的旱情也影響了旅遊業。泰國著名旅遊勝地蘇梅島(SuMei Island),連月來出現水荒,島上水庫儲水已不足30天使用,過去3個月間每周最多只有2天供水,甚至整周停水。蘇梅島旅遊協會主席拉差蓬(Ratchaporn Poolsawadee)表示,當地商家已無法在旅遊業復蘇中獲利,因為必須支付大部分收入來買水,且有錢都未必買得到。當地政府呼籲民眾節約用水共體時艱,期望接下來的雨季可改善現況。