文/羅烈師(國立陽明交通大學副教授)

1988還我母語大遊行被認為是臺灣客家運動的開始,要求廢除《廣播電視法》第二十條。客家運動不僅成功地達成目標,更促使後來中央政府設置客委會,客家事務成為國家公共事務。不過一旦涉及政治,不同立場的客家人士也使得客家主體性與代表性有所爭議。

遊行

1988年12月28日下午,客家鄉親發起還我母語大遊行,要求廢除《廣播電視法》第二十條:電臺對國內廣播播音語言應以國語為主,方言應逐年減少;其所應占比率,由新聞局視實際需要定之。遊行隊伍從臺北市的國立國父紀念館的廣場上展開,到立法院遞交陳情書,最後在中正紀念堂解散。

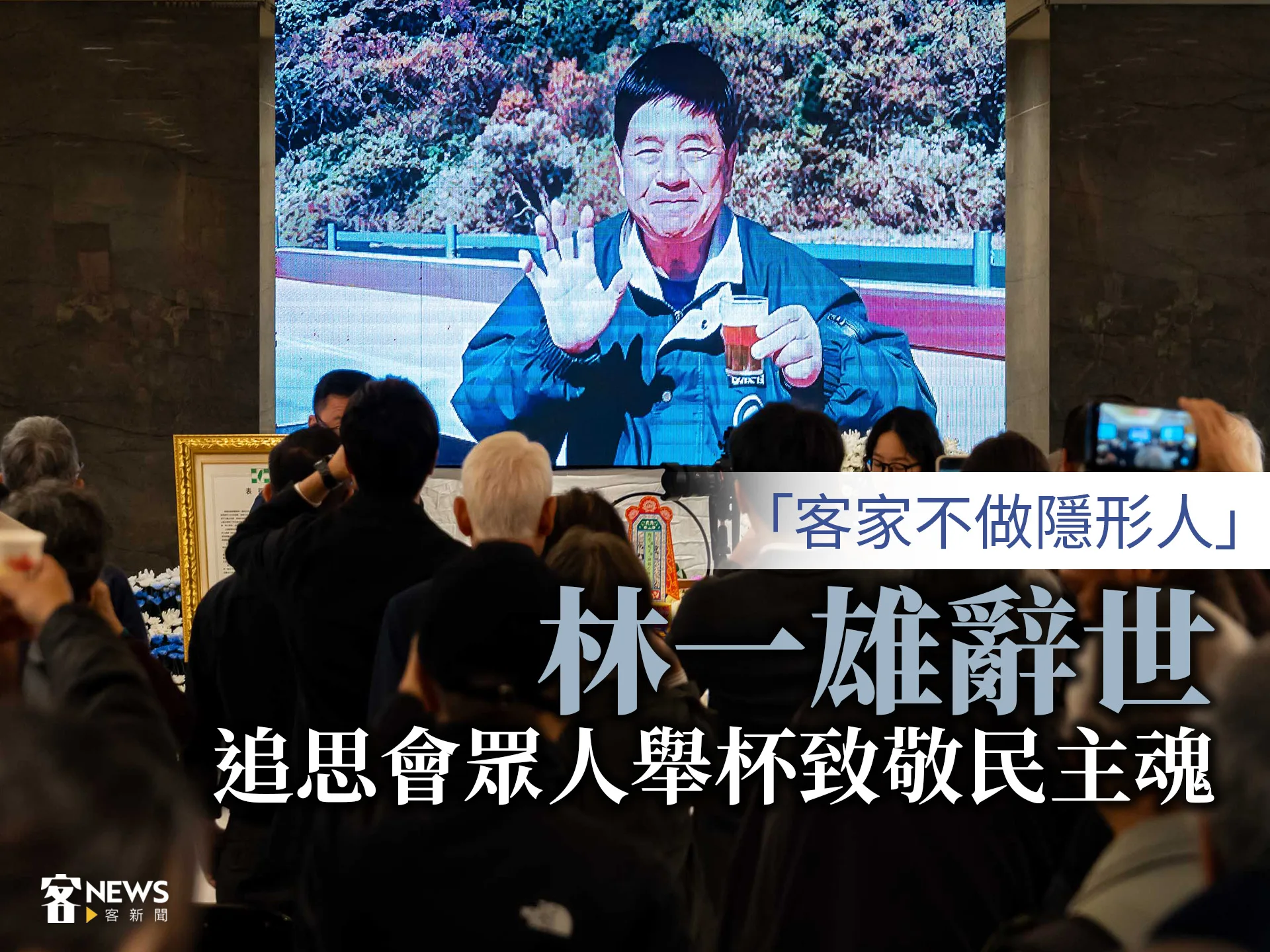

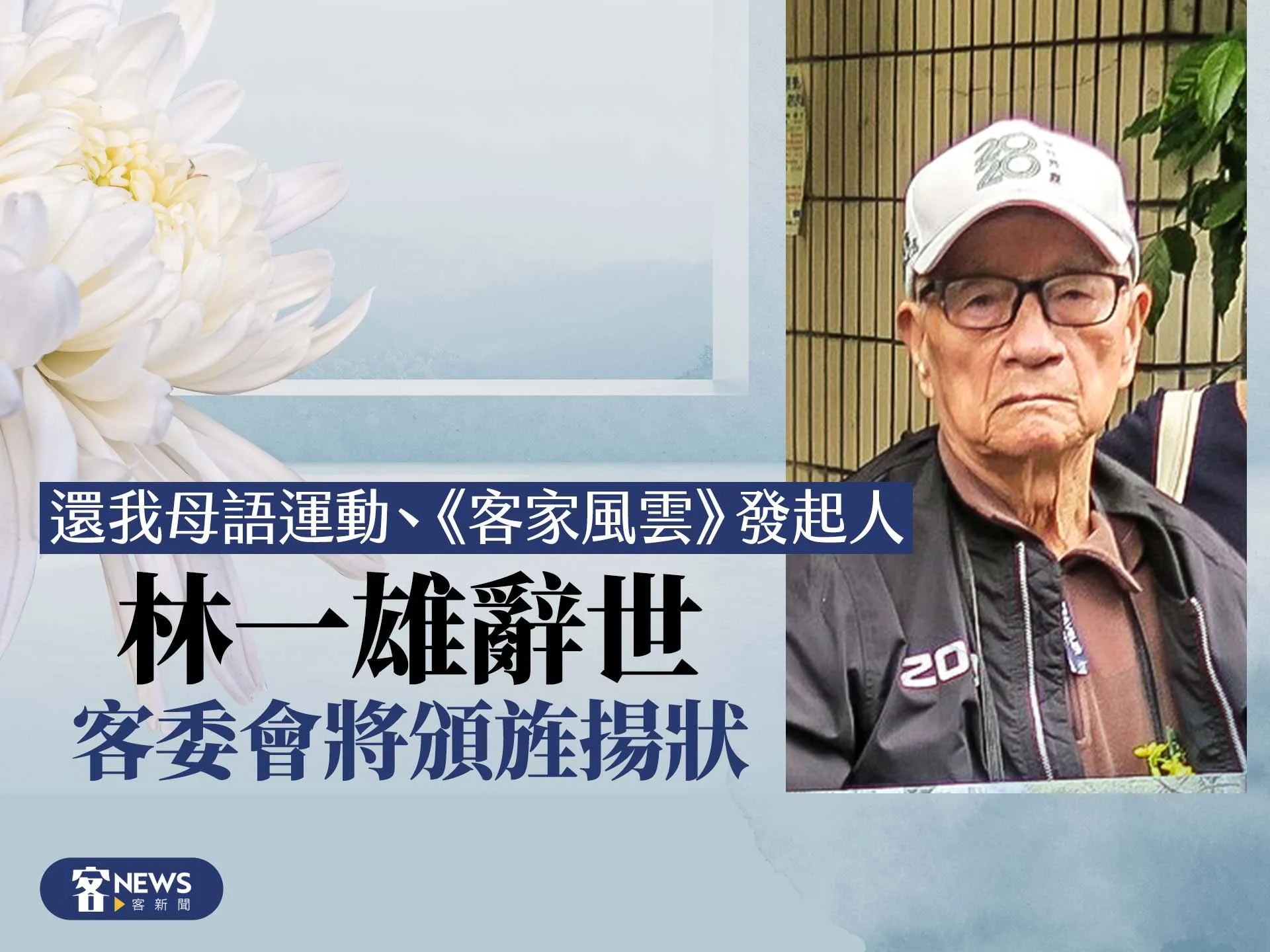

整個遊行最耐人尋味的是以戴上口罩的「國父」為象徵,從國父紀念館出發前,即先以客語向中華民國國父孫中山致祭,並宣讀〈祭國父文〉。遊行路線及地點除了國父紀念館、立法院及中正紀念堂外,原本還包含行政院及總統府,但是最後並未前往。遊行的發起人以《客家風雲》雜誌為主體的客家知識分子為主,吸引了幾千人前往。參加者除了居住於臺北的客家人外,其他客家庄,特別是桃竹苗地區的客家人也參與。

發展與趨勢

還我母語大遊行的訴求很快地就實現了,民國82年8月2日總統以(82)華總(一)義字第 3757 號令,公布刪除了《廣播電視法》第 20 條條文。台灣客家公共事務協會與台北市客家公共事務協會(1990-2006)成立,寶島客家廣播電台(1994、1996、1997)成立,行政院客家委員會(2001)、客家電視台(2003)成立,這些成果都可以視之為還我母語大遊行所掀起的客家意識及社會力所促成。

和絃與異音

正因為客家運動涉及臺灣的族群政治,所以不同的政治認同立場,成了這場運動的和絃與異音。就以發動遊行的《客家風雲》雜誌為例,財務匱乏始終是雜誌的窘境,由於訂戶無法擴充,雜誌先由學者認捐接辦,再經新竹枋寮義民廟支助,最後轉而向政府單位行政院客委會尋求粵援,於是引發政治與黨派不中立的疑慮。相同地,臺灣客家公共事務協會1990年成立時,可以視為是客家運動隊伍中,敢於參與在野力量的一群人。即使如此,至1996年建國黨成員仍離開客協,可見客協實際上也是多數溫和的成員與少數獨立立場激進成員,彼此競爭拉扯的狀態。

回顧與前瞻

還我母語大遊行激盪出臺灣30餘年的客家現象,成果斐然。只是客家運動的主旋律始終與政治之間千絲萬縷,無法分清,而客家運動參與者間的政治認同也總是存在歧見的。這樣的社會現實恐怕難以避免,但是回歸社會運動的本質,客家事務的主體應該是客家本身,這是客家族群終究要面對的核心問題。

延伸閱讀:

張維安、徐正光、羅烈師編,2008,《多元族群與客家:臺灣客家運動20年》。新竹:臺灣客家研究學會。

《講客廣播電臺》推出全新節目企劃,首次聚集國內3位重量級客家學者張維安、羅烈師與林本炫,共同主持客家知識含金量超高的廣播節目《客座教授!安烈炫》,將嚴肅的族群文化與客家議題,透過輕鬆對談的方式,傳遞給大家,把學術研究和民眾的距離,拉得更近一點。

點我線上收聽《客座教授!安烈炫》

您還可以透過以下平台隨選收聽:

Apple Podcast ▶️https://reurl.cc/yLy3bl

Spotify ▶️https://reurl.cc/Dj1VpN

SoundOn ▶️https://reurl.cc/Gj9o2D

KKBOX ▶️https://reurl.cc/Wx5kK5