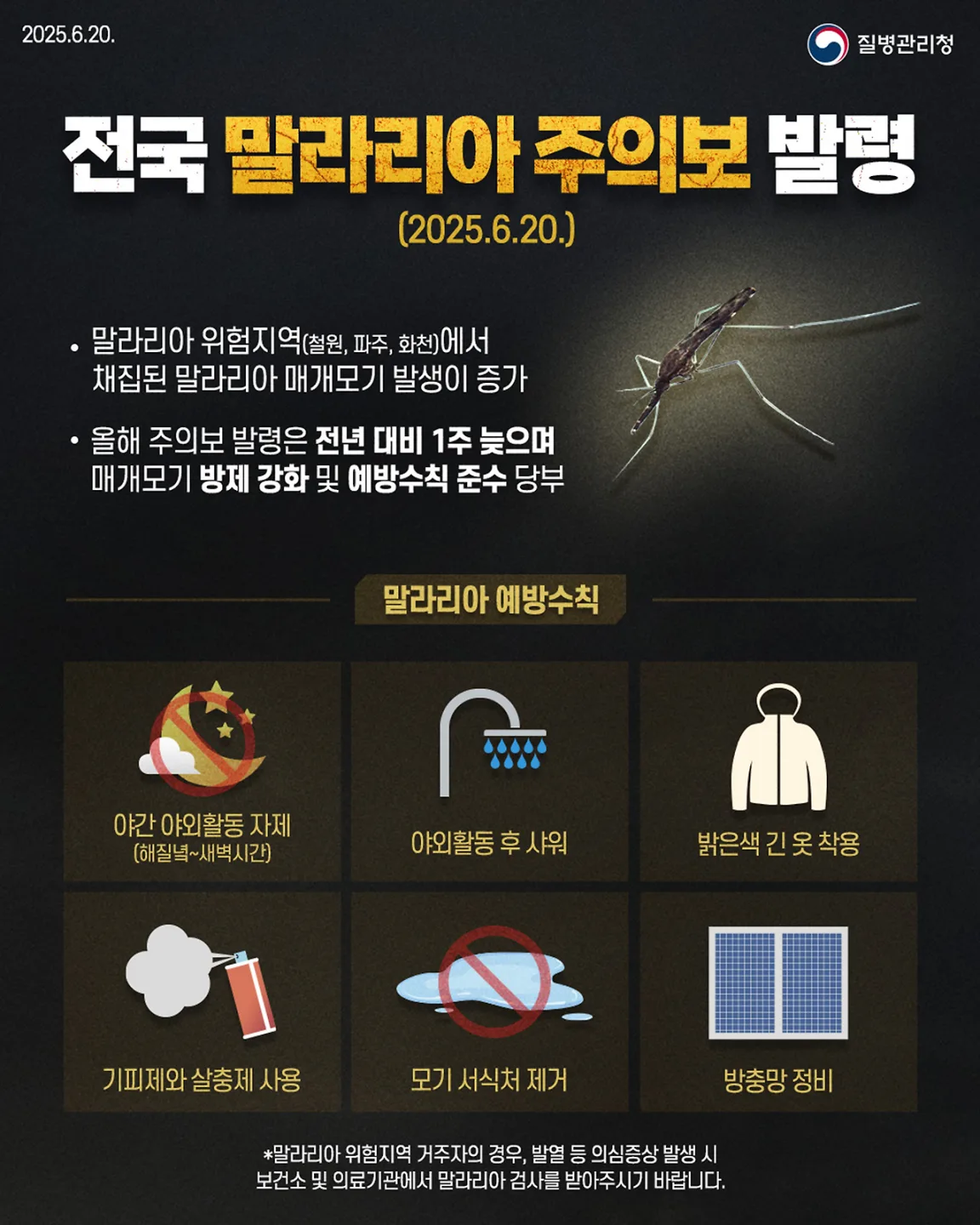

【於慶中/綜合報導】韓國疾病管理廳公布最新統計,韓國國內瘧疾案例近年顯著增加,從2021年的294例增至2022年的420例,2023年更激增至747例,2024年錄得713例。本月(7月)更出現群聚感染,已累積240起病例。

《朝鮮日報》報導,隨著全球暖化帶來的極端氣候,高溫潮濕環境助長了瘧疾傳播媒介「亞洲斑蚊(Anopheles stephensi)」繁殖,瘧疾流行期提前且更為嚴重。為此,京畿道本月1日對坡州市發布今年首個瘧疾警報,隨後於8日擴大至高陽市和漣川郡。

根據世界衛生組織(WHO)統計,全球每年約72萬人死於蚊媒傳染病,其中超過60萬人因瘧疾喪生,主要受害者為非洲低度開發國家的兒童。瘧疾是由蚊子傳播的寄生瘧原蟲引起,感染後原蟲潛伏於肝臟並增殖,隨後侵入紅血球,引發寒顫、發燒、腹瀉、頭痛和肌肉痛等症狀,嚴重時可能導致腦部感染和昏迷。

今年迄今,韓國已通報告240例瘧疾病例。鑑於瘧疾通常在7至9月流行,預計今年病例數可能進一步攀升。數據顯示,5月25日至6月28日(第22至26周),韓國全國瘧疾病例維持在20例左右,但隨著酷暑來襲,6月29日至7月5日(第27週)病例激增至41例。專家指出,氣候變遷擴大了蚊子活動範圍,瘧疾風險隨之上升。

韓國近年夏季普遍高溫潮濕,導致病媒蚊大量孳生。近期首爾還出現攝氏36.5度高溫,創下86年同期最熱的天氣。加上近期吹西南風,引入水氣,釜山等南部沿岸地區下暴雨,百餘人撤離家園。由於病媒蚊的飛行範圍往往不超過1公里,一旦出現疫情,就容易發展成群聚感染。

韓國醫學研究所專家申相燁表示,一旦附近有人感染,周邊可能棲息多隻瘧蚊,這些蚊子若持續叮咬患者,再去叮咬其他人或牲畜,就可能引發疫情擴散。建議民眾採取防護措施,如噴灑防蚊液、穿著長袖衣物等,避免被蚊子叮咬。

全球瘧疾疫苗研發起步於1940年代,但目前僅有2款獲得WHO批准的疫苗:英國葛蘭素史克(GSK)的「Mosquirix」(2021年批准)和牛津大學的「R21」(2023年批准)。這兩款疫苗針對非洲流行的熱帶熱瘧疾設計,對韓國及東亞地區常見的「三日瘧(tertian malaria,指發燒發作的間隔時間約為72小時)」無效。為此,多國正積極研發針對三日瘧的疫苗。

此外,新型疫苗技術也在推進。牛津大學團隊開發出一種微膠囊疫苗,透過緩釋技術實現單次接種即可達到多次注射效果,目前正準備人體臨床試驗。德國BioNTech與美國喬治華盛頓大學則借鑒新冠mRNA疫苗技術,研發基於原蟲遺傳物質的mRNA瘧疾疫苗。

治療方面,法國賽諾菲、瑞士諾華及英國GSK等藥廠開發的瘧疾藥物已獲美國FDA批准。諾華更推出全球首款針對新生兒及幼兒的瘧疾治療藥「Coartem Baby」,適用於體重2至5公斤的嬰幼兒,本月9日已在瑞士正式獲批。韓國在瘧疾診斷領域展現競爭力。

SD Biosensor、Humasis及Seegene等公司生產的瘧疾診斷試劑盒已出口海外。韓國企業Noeul開發的AI診斷系統「miLab MAL」利用顯微鏡圖像分析受感染紅血球,診斷時間較傳統試劑盒縮短近一半,且準確度更高。該技術被WHO旗下國際藥品採購機構(UNITAID)列為唯一數位顯微鏡瘧疾診斷系統。

韓國疾病管理廳官員表示:「氣候變遷與傳染病擴散交織,瘧疾已不再是局部地區的風土病。僅靠減少蚊子數量不足以應對,需仰賴治療藥物、診斷技術及韓國型疫苗的綜合科學策略」。

根據路透及《BBC》報導,全球瘧疾疫情仍嚴峻。非洲撒哈拉以南地區病例占全球90%以上,2024年估計新增200萬例,主要集中在奈及利亞、剛果民主共和國及莫三比克。印度、東南亞等地三日瘧病例也有上升趨勢,與氣候變暖及都市化有關。

WHO表示,疫苗接種覆蓋率提升緩解了部分疫情,但藥物抗藥性問題日益嚴重,特別是在東南亞。國際組織正推廣新型蚊帳及滅蚊技術,並加速mRNA疫苗的全球試驗,以應對日益複雜的瘧疾威脅。