文/朱真一

小兒血液及癌瘤學醫師,服務於美國聖路易大學醫院及Glennon樞機主教兒童醫院,2006年退休擔任名譽教授。關懷台灣歷史及客家文化,曾獲客家委員會「客家貢獻獎」。

拙文〈羅肇錦對客語源流的貢獻 客語由華南原住民語言漢化而來〉,討論羅肇錦博士對客家語言的很多貢獻,獲頒本土語言「終身貢獻獎」。可是過去及最近的報導,羅博士的貢獻中,很少人提到他對客家語言源流探討的大貢獻。這題材好像不被媒體、機構或政府重視,因爲客家族群有根深蒂固的見解,客家人是「純漢、中原、望族」等説法,還是中國及台灣較早期官方政府的論點。

對羅博士對客家語言的源流的探討有興趣,因爲跟客家台灣人的血緣問題一樣,本就是非常有意義有興趣的議題。從生物學觀點探討後,進而想知道最有關的語言學上看法。所以羅博士的探討很有意義及有大貢獻。羅香林先生的《客家研究導論》,主要反駁同樣源自南方原住民漢化的廣東人及福建人,愛説客家族群,是非漢族的「野蠻人」「南蠻」人。

其實從生物學的數據來看,客家人最主要的祖先,本就源自華南,只少部分來自華北(中原)。台灣的客家人祖先,還有南島語族的台灣原住民。

語言學上跟生物學探討的數據,常有很類似的結論。想找對客家話的起源、如何形成或説客家語言源流的研究,想跟生物學的數據比較。可惜自己孤落寡聞,早期找不到探討客家話源流的文獻,但英文討論中國語言的書,强調客家、廣東及福建話,都是在華南形成的。

很高興後來看到羅博士從語言學上討論客語源流的通俗文章,最近看到羅博士得獎消息,承蒙成大台灣文學系的語文學家陳慕真博士,以及她的學生林貞佑碩士的幫忙,找到一些羅肇錦博士的對客家話源流的著作,對羅博士探討成就更敬佩。

〈試論福建廣東客家話的源與變〉

送來兩篇的第一篇是〈試論福建廣東客家話的源與變〉。他首先說客語是由畲族語言漢化形成的漢語,形成早期的畲漢語 (或稱畲客語) ,分布於中國的贛南、粵北及閩西的客家話。這些早期客家話,跟以後廣東梅州一帶客語,反較不同。梅縣客家話是後來,又被「粵化」後,形成的「新」客家話 。

羅博士把廣東省客家區,分東、西、南、北、中五個區,那麼粵北、粵西、粵東、粵南、粵中五區中,剛好可配合上華南的現稱少數民族,就是本來的華南原住民的分布。瑤族在粵北、壯族在粵西、畲族在粵東、黎族在粵南、粵客在粵中。各區的客家話都各具特色,無論詞彙特點、語音走向及韻尾,都與當地現稱少數民族,就是當地原住民語言,有不可分開的關係。

羅博士比較五區客語與今日瑤、畲、壯、黎、粵語比對 , 再以梅縣話和廣東粵語、閩西客語做比較,發現梅縣話與粵中的粵客語較相近,反而與粵東閩西的客語較不同。

少數民族中的苗瑤畲壯黎等族, 一直都是長江流域以南的主要居民,漢人南來之前就是他們的生活根據地,少數但强勢的華北漢人南下,影響了他們的語言,南來的漢語也受少數民族的影響。粵東梅縣客話與閩西客語就很不同。粵東(畲客區)、 粵西(壯客區)、粵南(黎客區)、粵北(瑤客區)、粵中(粵客區)及閩西(閩西客)的客家話,相當不同。

〈梅縣話是粵化客語說略〉

第二篇〈梅縣話是粵化客語說略〉,討論近年調查各地的客家話的比較,找出更多的語言學證據,梅縣客家話非常近廣州話,反與閩西及其他地區客家話有較大的差別,梅縣客家話是深受廣州話影響所形成的「新」客家話,不如閩西客家話,保有較原質的客語。比較廣東各地客家話,從詞彙化、聲調、聲母及韻尾粵化都很深,梅縣話是粵化的客語。

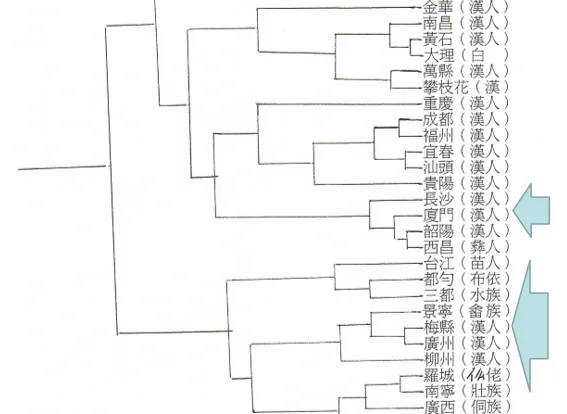

這兩篇討論的跟我以前發表的拙文〈從免疫球蛋白看台灣人的血緣〉有關,可説不同的生物學數據跟語言學,有類似的結論。拙文找到中國、日本及美國的研究數據,研究免疫球蛋白的一些蛋白異型體組合,不同族群的頻率不同,日本及美國學者的研究還有台灣人族群的數據。他們的數據中,有華北及華南漢人及華南的少數民族(如苗、瑤、畲、壯)的各種異型體的頻率,把異型體組合頻率,可用來計算遺傳距離而繪成系統樹。

台灣的漢人與台灣原住民有差別,原住民之間也有些不同,台灣原住民跟華南的少數民族間更有相當的差別,台灣漢人跟華南的漢人相當不同。從另一張樹狀圖可看出梅縣客家人,血緣上最親近的是廣州的漢人,其次在浙江景寧的畲人,以及其他現稱的少數民族的原來的「華南原住民」。梅縣反跟稍遠些的漢人如在廈門、長沙、貴陽、福州等疏遠。不管是中國、美國或日本的研究都有類似的結論。

不論是漢人否,無甚關係,愈南的華南漢人跟附近的少數民族有較相近的血緣關係,所謂的華南漢人,看來主要是華南「原住民」加上較少成分的華北漢人後裔。目前華南的少數民族,是未漢化的「原住民」。從免疫球蛋白異型體看來,華南漢人最多源自華南的「原住民」,其成分遠比華北的「中原人」多得多。

剛移民台灣的華南漢人跟華南當時的漢人有相同的華南「原住民」及華北「中原人」的成分。台灣原住民漸漸漢化,原住民的基因溶入到現在所謂的「台灣漢人」中,在中國的漢人也接受了更多繼續漢化的華南「原住民」,因華南原住民及台灣原住民之間基因不同,使目前華南及台灣的「漢人」之間,不相同處,漸漸增加。

探討族群血緣的其他生物學的數據,跟免疫球蛋白的研究結果類似,譬如拙著「從葡萄糖六磷酸去氫酵素看台灣族群的血緣」就指出,台灣漢人有10%,但中國華南漢人及少數民族沒有的突變體,這突變顯然來自台灣的原住民,因為這種突變體在台灣原住民及菲律賓人中不少。台灣漢人主要的突變體跟華南的漢人及華南少數民族,有不少一樣的突變體,但華北漢人幾乎沒有。

人類淋巴球抗原(HLA)及其他酵素、蛋白質以及其他生物學資料分析,如Cavili-Sforza等三人的巨著《The History and Geography of Human Genes》也很明顯指出中國的「漢人」,華南及華北不同。

所以很高興,雖然只看羅博士的上述兩文,語言學可佐證免疫球蛋白及其他生物學的數據,客家人或客家話,是源自華南「原住民」漢化而來。上面羅博士的討論,客家區分成:畲客區(東)、瑤客區(北)、黎客區(南)、壯客區(西)、粵客(中)等五區,各區的客家話都各具特色。這些客家區域的客家人,一般是被規劃為「漢人」。當地的客家話,無論詞彙特點、語音走向、聲調、聲母、韻尾、都與當地或說附近的「原住民」語言有關。

客語由華南原住民語言漢化而來

羅博士把中國客家話分成幾個不同區域,各地區與當地的語言有密切關係。羅博士一再强調,不同地區有其特色,各地區客家「漢人」的客家話有其特色,跟遠處些其他客家區域的「漢人」反較有相差。基本上跟上述趙桐茂的著作中,用遺傳距離所繪成系統樹類似,血緣上梅縣最親近的是廣州的漢人,及附近的「原住民」(現稱少數民族),反跟遠些的漢人疏遠。美國或日本的研究都有類似的結論。

怪不得有些親友或同學,到中國的閩西「來台祖」的地方訪問,他們到那裡聽不懂他們講的客家話。來自非粵中(梅縣附近)的「來台祖」及後代,到台灣的客家地區,很快地就「台灣化」而被台灣的各地不同腔調同化。總之,跟上述討論中國語言的英文書有一樣的結論,羅博士的文章提出生物學上的數據類似,客家人及客家話,主要是從當地原住民及其語言的漢化而形成。

(謝謝廖運範、黃永達、謝奇璋、陳慕真、林貞佑先生及女史先審閲並提供更正及建議)