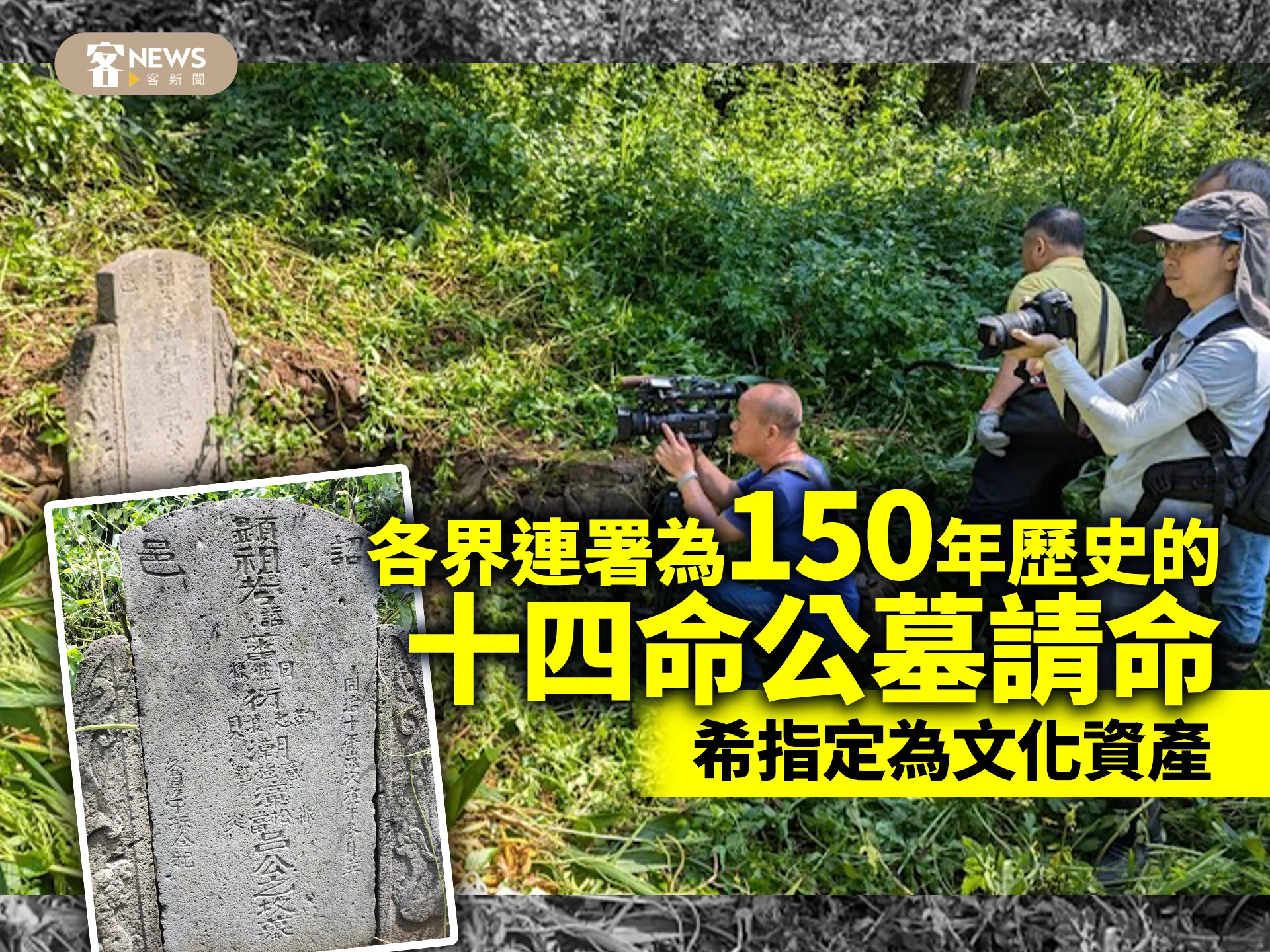

【客庄中心/綜合報導】桃園市大溪區阿姆坪、位於石門水庫一角的一座「十四命公墓」,在這裡矗立了一百多年,幾年前遭人破壞,最近當地耆老們發起連署,希望將十四公墓提報為文化資產保存,避免這處攸關閩客原住民多個族群的歷史紀念地點,在都市更新、房地產交易中消失。目前已有近60人參與連署。

根據國家文化記憶庫指出,大溪阿姆坪最早的開墾記錄在1869年(清同治8年),由閩南籍的八塊厝(八德)人呂阿姆(編著:亦有稱呂阿姆為詔安客家人),向世居竹頭角的泰雅族領袖,協議割地闢墾為起始。據當地耆老李詩眾根據其祖父口述,墾民人數眾多,內部良莠不齊,竟有人暗中唆使泰雅族人作亂。同年農曆7月15日中元普渡,呂阿姆和部分墾民返回八塊厝祭祀,只留下14人看守工寮。這14人白天前往大溪採買伙食,有婦人聽聞消息欲通知下山眾人暫時不要回來,然未能遇上。以墾戶呂蕃然為首的14人,當晚回程路經慈湖後山全數遇害,首級皆被取走,墾地也被泰雅族人奪回。

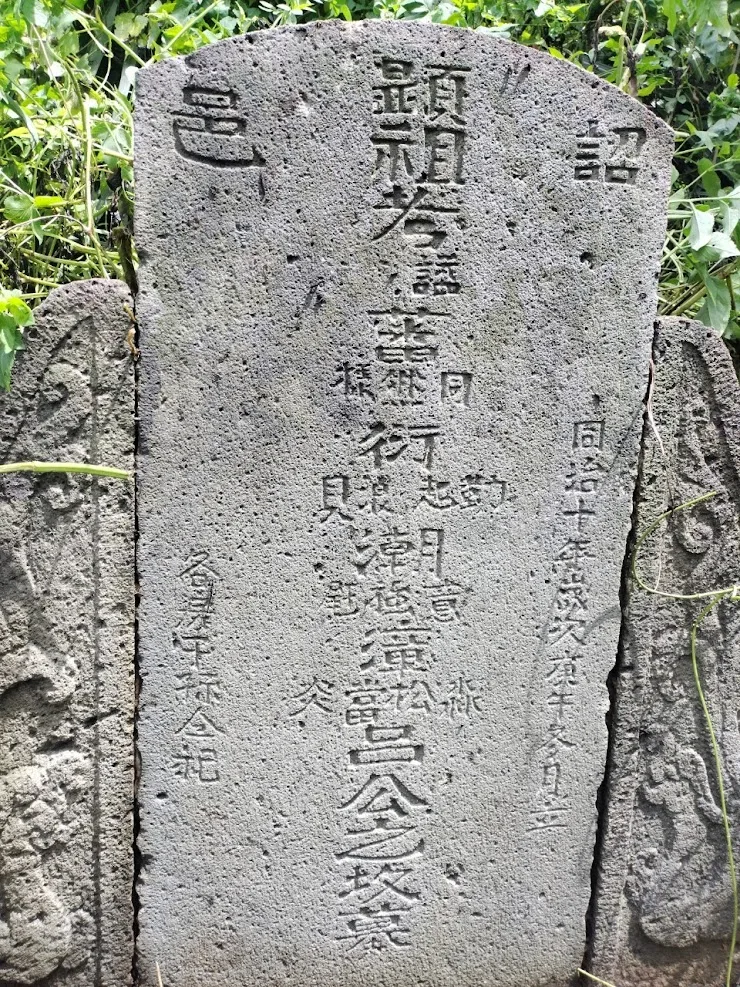

1871年(清同治10年),地方人士事後前往尋找屍骸僅尋得腳骨一支。八結(百吉的舊稱)全庄墾戶遂籌資建墓,立碑合祀,並尊稱為「十四命公」。

昔日八結人一直維持祭拜十四命公的習俗,並定每年農曆七月初一(後期改為七月廿九日)為全庄祭拜的日子。如今十四命公墓雖淹沒在荒煙蔓草之中,但這可能是現存八結地區最古老的開發遺跡。

清朝時期,水流東、八結、湳仔溝、新柑坪、舊柑坪、阿姆坪、竹頭角等地區合稱為「南雅庄」,日治時期改稱為「八結保」。民國後,八結改稱為「百吉」,是單一地名的稱呼。

祭祀公業法人桃園縣呂達川指出,目前每年驚蟄日,呂氏族人都會前往十四命公墓除草掃墓、慎終追遠;然而十四命公墓所在地,已被歸為國有地,並被另一塊私有地包圍,目前的私有地地主曾主張要遷葬十四命公墓、搗毀墓地,但被呂氏後人發現並努力搶救,數年前呂氏後人提出文化資產提報,但文化局以建築本體已被整修而遭否決。

目前正進行的連署指出,十四命公墓的墓碑以及墳墓主體建築完全是原貌未變,而且其所在位置具有重要歷史意義,是過去原住民生活領地與漢人開墾範圍的交界,為了彰顯客家先民的開墾歷史,完整記錄泰雅先民的族群記憶,應該好好保存守護十四命公墓,以此為基礎促進多元族群的相互理解與對話,為轉型正義及和解共生設立起點,為台灣文化歷史的保存盡一份心力。連署希望將十四命公列為國家文化資產。

文史工作者陳仲宇指出,根據他這幾年做文史工作的經驗,有些東西太慢做,線索就會不見,十四命公墓這裡幾年前曾被破壞過,老人家才又用磚塊、混凝土補強,如今十四命公墓雖然淹沒荒煙蔓草中,但這裡應該是見證百吉地區最早的開墾遺跡。

全國呂姓宗親會副秘書長呂理輝則表示,台灣大部分的墓地最後都會被徵收成馬路或是公園,一般習俗如果遷走遺骸,墓碑就會直接被破壞,再幾十年後,是看不到墓碑的,「台灣的文化保存難,牽涉死亡歷史的文資保存更難,」在這樣的社會氛圍中,這類的文資長期被忽略、甚至鄙視,連保存運動都難以運作。

陳仲宇表示,古蹟的認定條件很多,施政行政當局會考慮民情,民眾會覺得保存墓地很恐怖,執政者可能就會因此縮手,「這個可能是真的需要改變民眾的觀感,」執政者很大成分會考慮人民不喜歡、選票會流失,在這樣的情況下,要將這樣的百年古墓保留下來,真的很需要一個更有腰桿子的局處單位能夠成為一個先鋒,就算這個古墓曾被破壞掉一部分,但它的墓碑是原樣,它東西在這個點,它就是個重要的歷史價值。

陳仲宇表示,文化資產指定、登錄,掌握在執政者的手中,文化資產的決定權也在官方,「文資公民權」還有一段很長的路要努力。