文/蕭秀琴

曾任出版社總編輯,現為作家暨譯者,著有《風物季語》、《料裡風土:往山裡去的地方,九種食材從山到海建構客家飲食》等書籍。現居離台北城約一個小時的小鎮,持續文字工作。

族群在事物的開端沒有產生語彙,就無能有自己的講法,只好追隨勢大潮流的說法,少數的特例是鳳梨,即使名稱眾多源流追考龐蕪,大部分的人仍堅持自己的用法,很長一段時間,客家人說到食黃梨(shidˋ vong li,海陸)時,植入腦海的是餐桌上有一道鳳梨做的菜,甚至不會用其他話語說的是「黃梨骨」,若說「鳳梨骨」不只是怪怪的,別人也聽不懂,客家人就只會這麼說。

或許是這樣的原因,也可能是被童年的糖果迷惑住了,在一次彰化伸港海邊的田野採訪,眼尖的發現臨海雜貨店裡仍有一罐黃梨骨,忘記了的味道,吃下後才發現自己並不喜歡甜得膩人和香精的味道,也才記起自己的黃梨骨並不是糖果,而是阿婆煮「黃梨炒木耳」時,削下來要丟掉的鳳梨心,江湖傳說,「食黃梨骨臭耳聾」,不知真假。

事實上,並不是只有客家人在這顆果實上堅持自己的語彙,現在我們熟知的鳳梨英文是pineapple,也只有英美人在使用,那是「長得像松子的果實」,古英文æppel並不只是指稱「蘋果」,而是指稱任何種類的水果,是除了莓果類果實的總稱;用法可上溯到印歐語系的各個分支,包含日耳曼語系都有果實或種子的意思。

再說歐陸大部分的語言都稱它為ananas,這是源於葡萄牙人從南美洲原住民語中的一個詞nanas而來,意思是「芳香的果實」,有一說是古圖皮語naná就是指稱鳳梨。

如果要形容現代台灣人最驕傲的金鑽鳳梨,首先會說甜美細緻,滿口汁液非常「涮嘴」,但芳香、氣味迷人,或真正的鳳梨味,可能得推台灣人不可或缺的土鳳梨,什麼是鳳梨味,熱帶的甜蜜氣息,鼻子裡好像有蜂蜜的蜜味,刺刺的香氣,但也酸酸的讓人流口水。

真正見識到鳳梨讓人流口水的一次是千禧年世紀初,在台北南京東路二段九點多車陣中的計程車上,女司機人很風趣善聊天,突然地急著說,讓我下車買鳳梨,在還來不及跟她說車太多了你可能出不去時,她就衝下去又迅速回來,「我是台南人,南部人沒辦法。」鳳梨是給南部人的獎賞,是突然地小確幸。

首都市中心六線道上的馬路邊,停著一台小發財車,大大的「關廟」兩個字,滿車待削的鳳梨和架在車尾巴橫桿上一包一包亮澄澄的貌似小塊黃金磚,「大包100」、「小包50」元,看起來不只是南部人沒辦法,全台灣人都沒辦法,那時日本觀光客還沒那麼瘋台灣,否則觀光客也沒辦法招架得住這小塊黃金,倒是一百年前的日本人佐倉孫三在《臺風雜記》中就先預言了,「人之遊臺地者,無皆不稱鳳梨之美味。」

這可不是郭雪湖《南街殷賑》(1930膠彩)左下角一竹籠一竹籠挑著賣的鳳梨可比擬,鳳梨是祭祀好物,寓意有鳳吉祥,雖有一說中元節不適用,然而時值盛產期,市集裡不賣鳳梨殊為可惜,高拱乾編《臺灣府志》稱,「鳳梨,葉似蒲而闊,兩旁有刺,果生於叢心中,皮似波羅蜜,色黃,味酸甘,果木有葉一簇,可粧成鳳,故名之。」

世紀初金鑽之名鵲起,計程車司機買鳳梨的經驗讓我迷惑,黃梨有什麼好吃的,我們幾乎不吃沒煮過的黃梨,請客時餐桌上的「豬肺黃梨炒木耳」是鹹酸甜開胃菜,平常飯桌上有「黃梨炒木耳」,起鍋前都還問加不加糖,以免酸性加熱過更酸,黃梨不是酸酸的水果嗎,南部人怎麼這麼愛吃?

很多人可能忘記了,鳳梨做為食材/原料的時間比拿來鮮食的日子還長並更多花樣,黃梨炒木耳從較早的版本客家四大炒中的「豬肺黃梨炒木耳」到諸多變形,脆腸黃梨炒木耳、素食版的黃梨木耳炒時蔬……黃梨和木耳,作為客家人宴客各式炒菜的基本配料,增加酸甜滋味與平衡感,雖然平常不太會做,甚至價高時捨不得拿來煮,而今產季從四月到十月,甚至一整年都可以買到的鳳梨,卻是很好入手的食材,成為日常餐盤也未嘗不可。

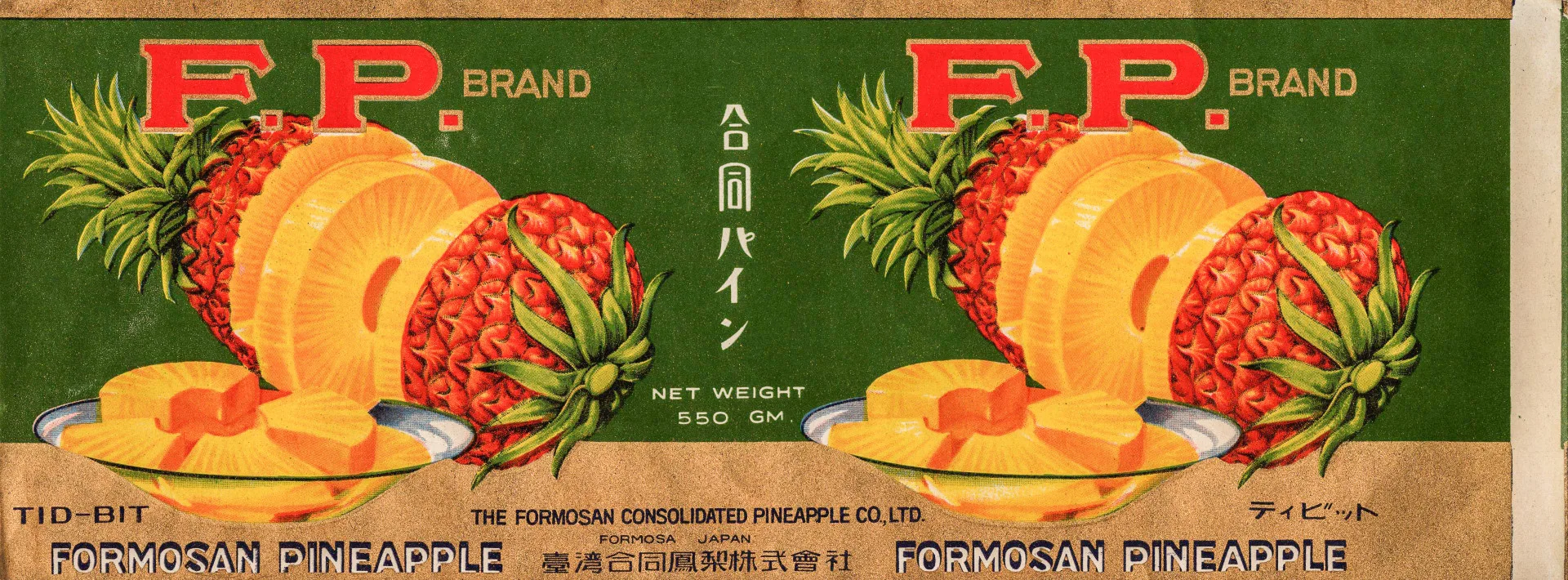

在黃梨拿來做菜之前,旺萊是台灣人外銷水果僅次於香蕉者,只是加工裝在罐頭裡而已,在猜測被當作牌位的陳澄波《自畫像》(1928油彩)的一朵一朵黃圈圈背景,是向梵谷致敬的向日葵還是故鄉鳳梨罐頭裡鳳梨片時,後者的可能性比較大,日治大正年間台灣鳳梨罐頭裡的鳳梨已經可以做到輪切挖心,不再是一整顆放進鐵罐裡,運送到東京販售給城市人享用,可以拿叉子優雅地吃起來,台灣人引以自豪的工商成果,熱愛鄉土的陳澄波不可能無所感。

回頭說鳳梨做為食材就不可忽視它的成分鳳梨蛋白酶,客家人為什麼要把鳳梨加熱後吃,或許也是直接吃會咬嘴,甚至吃多了因而過度分解蛋白質會傷及消化器官,加熱能破壞蛋白酶,吃起來也順口。