文/何來美

資深媒體人,曾獲客家新聞獎、兩岸新聞獎,現從事文史寫作。

世界台灣客家聯合總會新春在台北市圓山大飯店舉辦客家論壇,應邀以「客家人參政豈能劃地自限?」為題發表淺見,發現台灣客家人七成以上住在六都,但都會客家人參政與人口數卻明顯不成比例,客家人參政若只侷限於客庄,到都會就裹足不前,將是客家危機。

去年底縣市長選舉,客家籍只當選新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、台東縣長饒慶鈴,六都市長閩南、外省族群各佔3位,分是新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁,台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕。不僅本屆六都沒有客家籍市長,且已連續3屆沒有,客家人約佔全台1/5,難道連1/18機會都爭不到。

以全台客家人最多的桃園市來說,除了少數原住民、新住民外,閩、客、外省人口比約是4:4:2,早年「北閩南客」輪政,但自1996年底前縣長劉邦友遭槍殺後,客家人只有吳志揚當選一屆桃園縣長,從朱立倫到張善政,外省族群已取代客家。不僅六都市長已連3屆缺席,六都中客家籍立委、市議員當選席次也明顯偏低。

問題在於都會客家人認為人口沒有閩南人多,缺乏競爭優勢,參政意願低;殊不知台灣選民投票取向政黨早已超越族群,外省籍人口不比客家人多,卻可跟閩南族群分庭抗禮,關鍵在於他們有強烈危機意識,參政企圖心強。

已故客家終身貢獻獎得主溫送珍曾說,早期台北市客家人非常團結,年初九天公生在大稻埕陳進奎的製茶工廠聚會,以豬羊祭天,中午做菜聯誼,徐傍興、宋霖康、何禮謙、張芳燮等數十位大老還發起成立「客人會」(世界客屬總會前身),曾同時選出宋霖康、葉昌元、周祖胎、張昌廣等4席市議員,後來卻每況愈下,現台北、新北市客家籍立委、市議員已屈指可數。

台灣邁向政黨政治後,選民投票取向主要看候選人的條件、政黨,族群早已淡化。葉菊蘭從1989年到1998年在台北市連任4屆立委(一屆全國不分區),除了她是鄭南榕的遺孀,她問政的犀利,更令朝野敬畏。

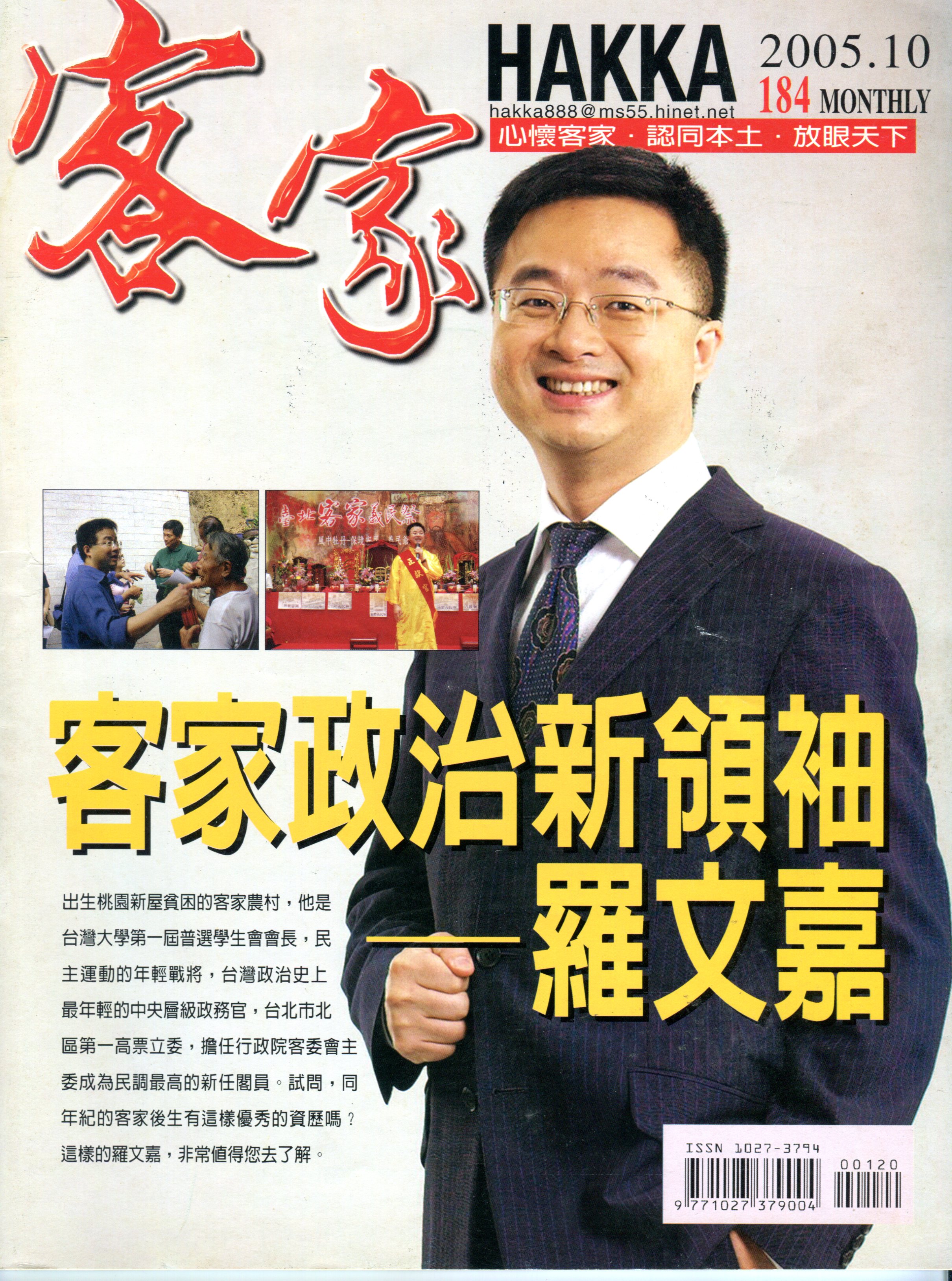

2001年立委選舉,客家籍的羅文嘉、林郁方在台北市第一、二選區分以最高票當選,展現的也是實力。國民黨籍的林郁方連任多屆立委,這兩屆才敗給林昶佐。

國民黨籍前立委劉盛良是南庄移民新店的客家人,當選多屆台北縣議員、立委。民進黨籍的邱志偉、邱議瑩(客家媳婦)、管碧玲於2016年也同時在高雄市當選立委,表現不差,證明只要用心經營,在都會區照樣能當選。

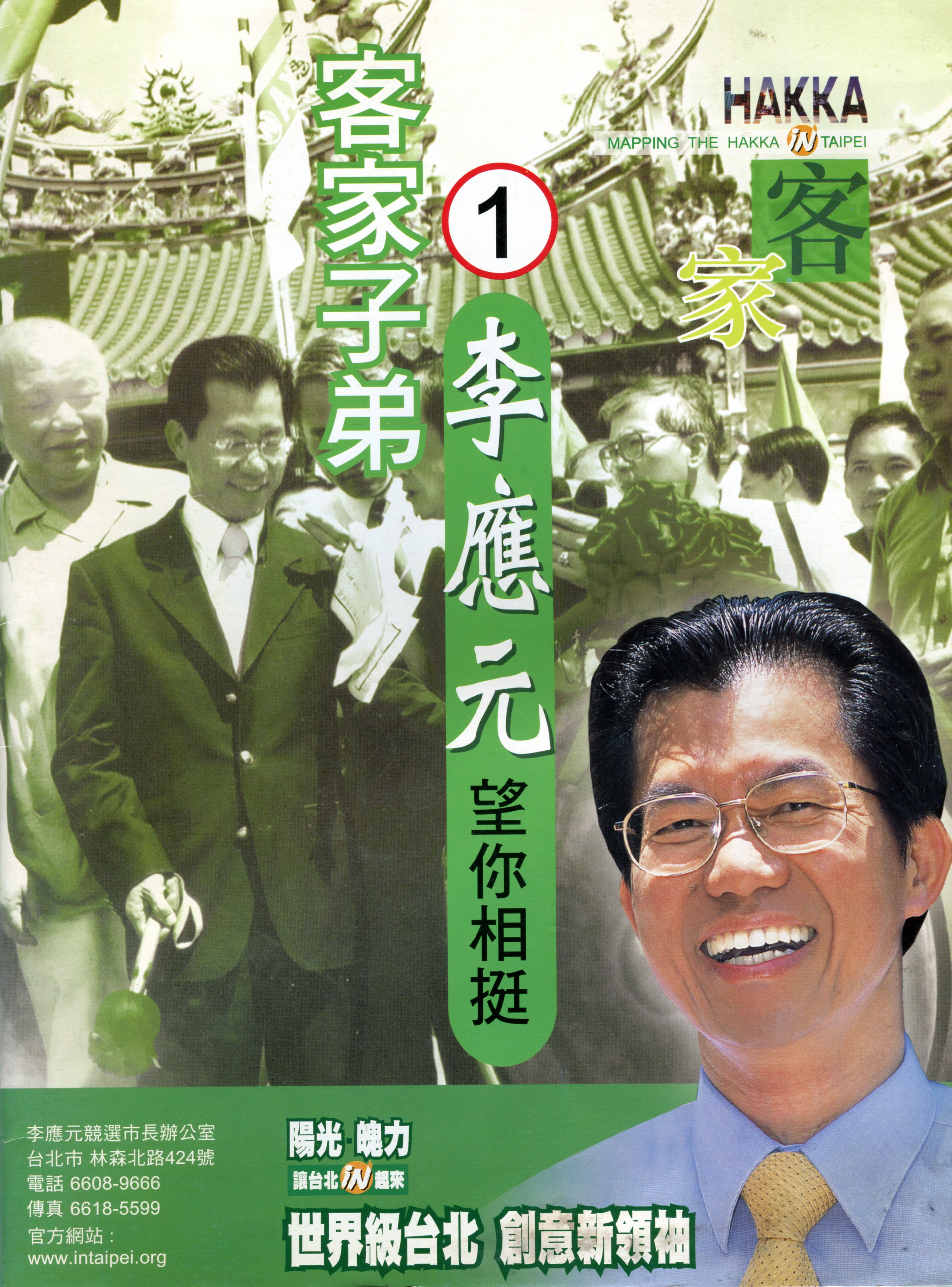

2002、2005年的台北市長、台北縣長選舉,民進黨也曾提名客家籍的李應元、羅文嘉角逐,迎戰外省籍的馬英九、周錫瑋,李應元雖以35.89%得票率敗給爭取連任的馬英九(64.11%),卻守住綠營基本盤。羅文嘉則以44.30%得票率敗給周錫瑋的54.87%。

民進黨不僅在雙北市曾給客家人參政機會,2001、2005年的桃園縣長選舉也分曾提名彭紹瑾、鄭寶清迎戰國民黨籍的朱立倫,但皆敗。

根據中央研究院林宗弘教授調查,客家族群平均所得已高於台灣整體平均質,證明經濟條件不差。既然經濟不比人差,都會客家人就不該再隱形,應勇於參政,爭取族群話語權,守住母語、文化,避免被同化。