文∕何來美(資深媒體人)

從1895到1945年,台灣人面臨兩次政權更迭,不僅得適應統治者新政,因語言的轉換,對喜歡閱讀、書寫的人來說亦是一大挑戰,台灣文壇南北雙鍾(鍾理和、鍾肇政)靠著漢學素養與勤學,成為傑出的華文作家;僅受4年日文教育的魏廷朝靠著語言天份與才華,也成為出色的日文翻譯家。

1895年甲午戰爭清朝戰敗,簽《馬關條約》,將台澎割讓給日本殖民統治,隔年在台興辦國民教育,日語成為國語,讀書人科舉夢斷,不甘被奴化者,為維繫漢學,寄情於詩社、鸞堂抒發情懷,懂漢醫的鸞生還會開藥籤幫人治病。

日本在台國民教育並非馬上普及,偏遠地區據台近20年後才設立公學校,如西湖、頭屋,學子只能到書院改的鸞堂(如西湖重華堂、修省堂)或一般私塾念漢文,而偏遠公學校的就學率也僅3到5成,女子就讀的更少。

台灣人為爭取知識權,所興辦的報紙曾准設漢文版,但1937年中日事件(盧溝橋事變)發生後,中日正式宣戰,不僅漢文版被取消;詩社的文稿出版前也要審查。

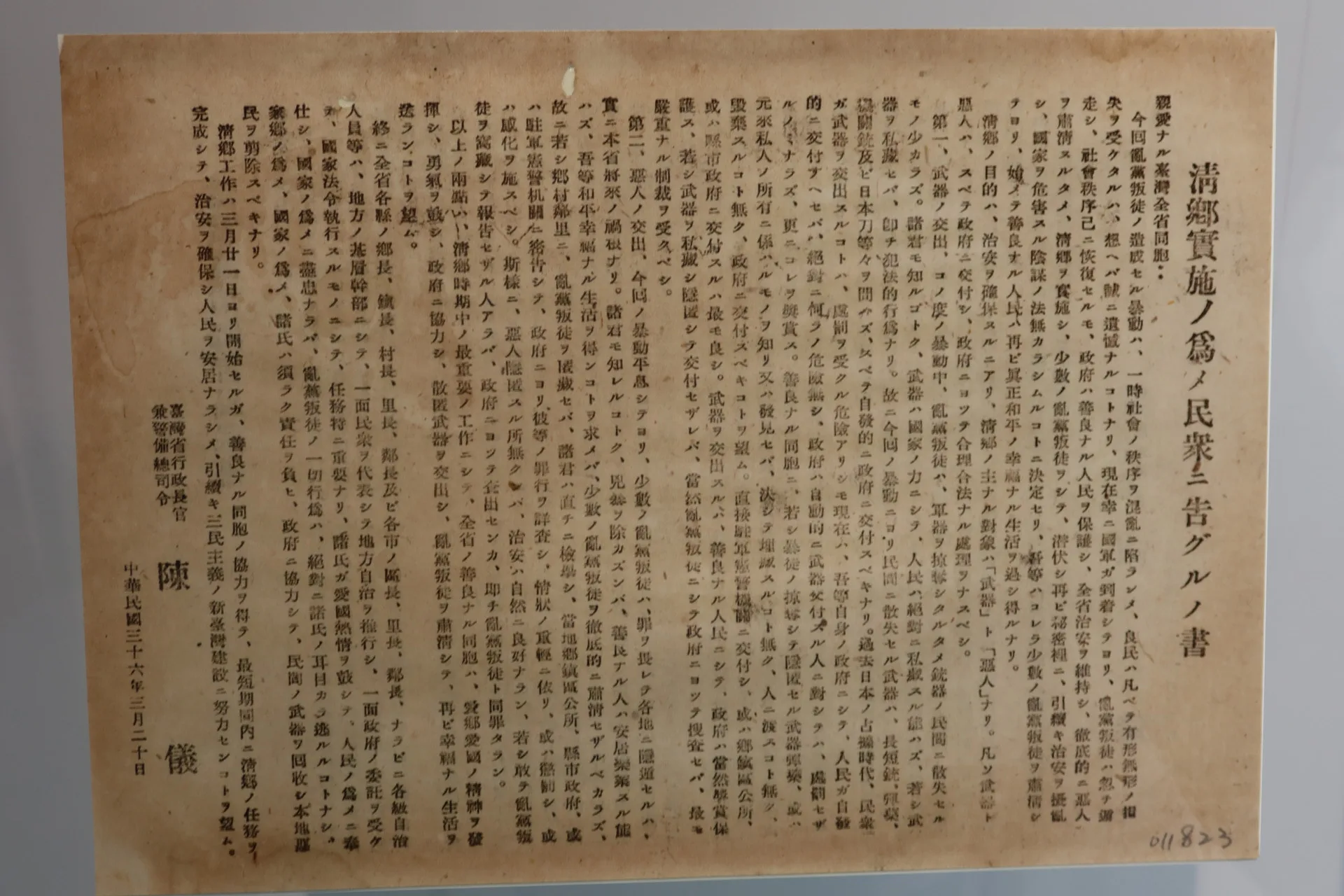

1945年日本戰敗投降,國民政府來台接收,一度百家爭鳴,還出現地方報,如苗栗「民生報」、台中「民聲日報」、台東「台東島報」、花蓮「更生報」,因多數讀者看不懂漢文,還有日文版,就連二二八事件發生後,21師部隊來台清鄉,台灣行政長官陳儀怕百姓看不懂中文,「為實施清鄉告民眾書」還有日文版。

但,來台接收的官員跟日本官僚一樣,都未善待台灣人,視為二等國民,重要職務沒有台灣人,對語言的限制一樣嚴苛,日治末期在台報紙禁漢文版,而台灣光復一年多後,也同樣禁日文版。

「光復那年我20歲,考上台大中文系,因聽不懂老師講什麼,只好回龍潭家鄉教書,中文從ㄅㄆㄇㄈ學起,昨天才跟老師學,今天就教小學生。」作家鍾肇政(1925–2020)回憶日文轉換中文,是早年台灣人的共同記憶,加上當時充滿反共、懷鄉文學,本土作家稿子很難獲採用。

「台灣人民自救運動宣言」撰稿人之一的魏廷朝(1935–1999),父親魏維崇在龍潭庄役場任職,因與日籍庄長宮內起衝突,被貶調到後龍,國小三年級時也從龍潭轉學到後龍,升四年級時日本戰敗投降,因缺乏懂中文的老師,本教ぁぃぅぇ的老師,下課後先去學ㄅㄆㄇㄈ,第二天就現學現教,致上課一團亂。

魏廷朝記得國語課一到六年級教材都一樣,有段「人有兩手,一手五指,兩手十指;指有節,能屈伸……。」因後龍也有客家人,校長還用客家話教「一陣風,一陣雨,路上行人苦。小學生,上學去,上學有決心,風雨豈能阻﹗」

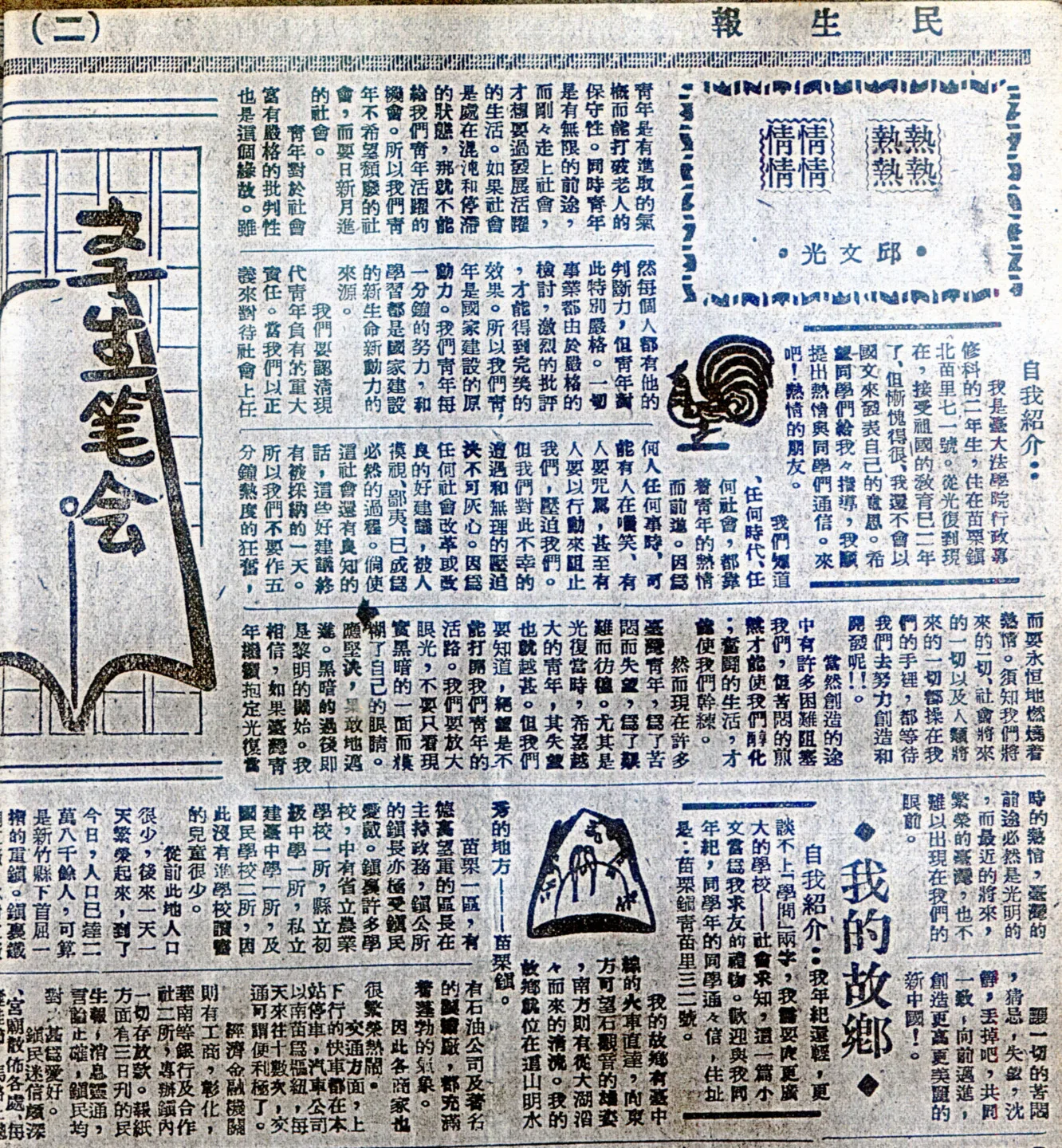

「我是台大法學院行政專修科二年生……,從光復到現在,接受祖國的教育已二年,但慚愧得很,我還不會以國文來發表自己的意思,希望同學給我多指導,我願提出熱情與同學們通信,來吧!熱情的朋友……」已故苗栗縣長邱文光(1928–1990)曾以「熱情」投稿苗栗民生報。

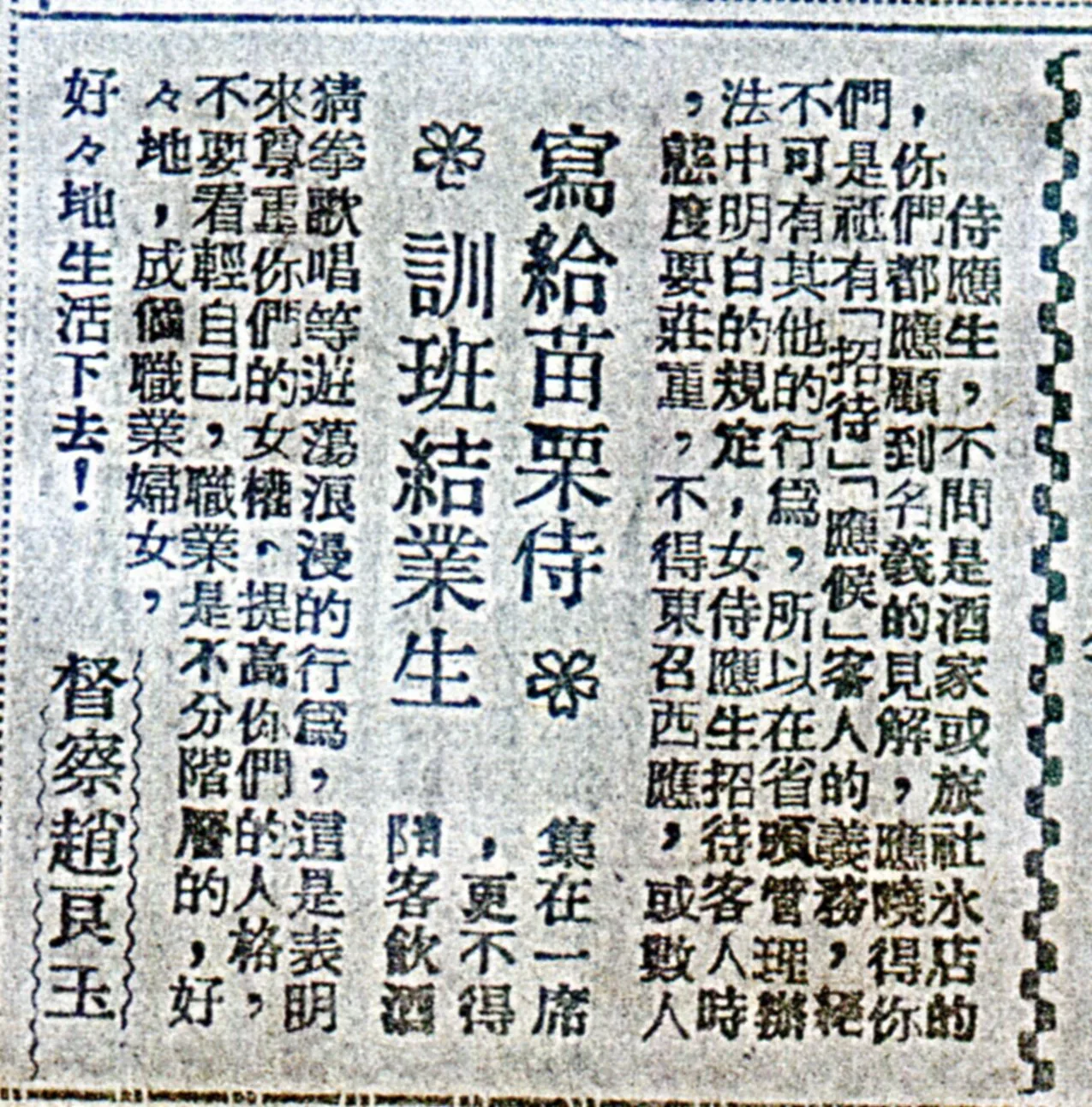

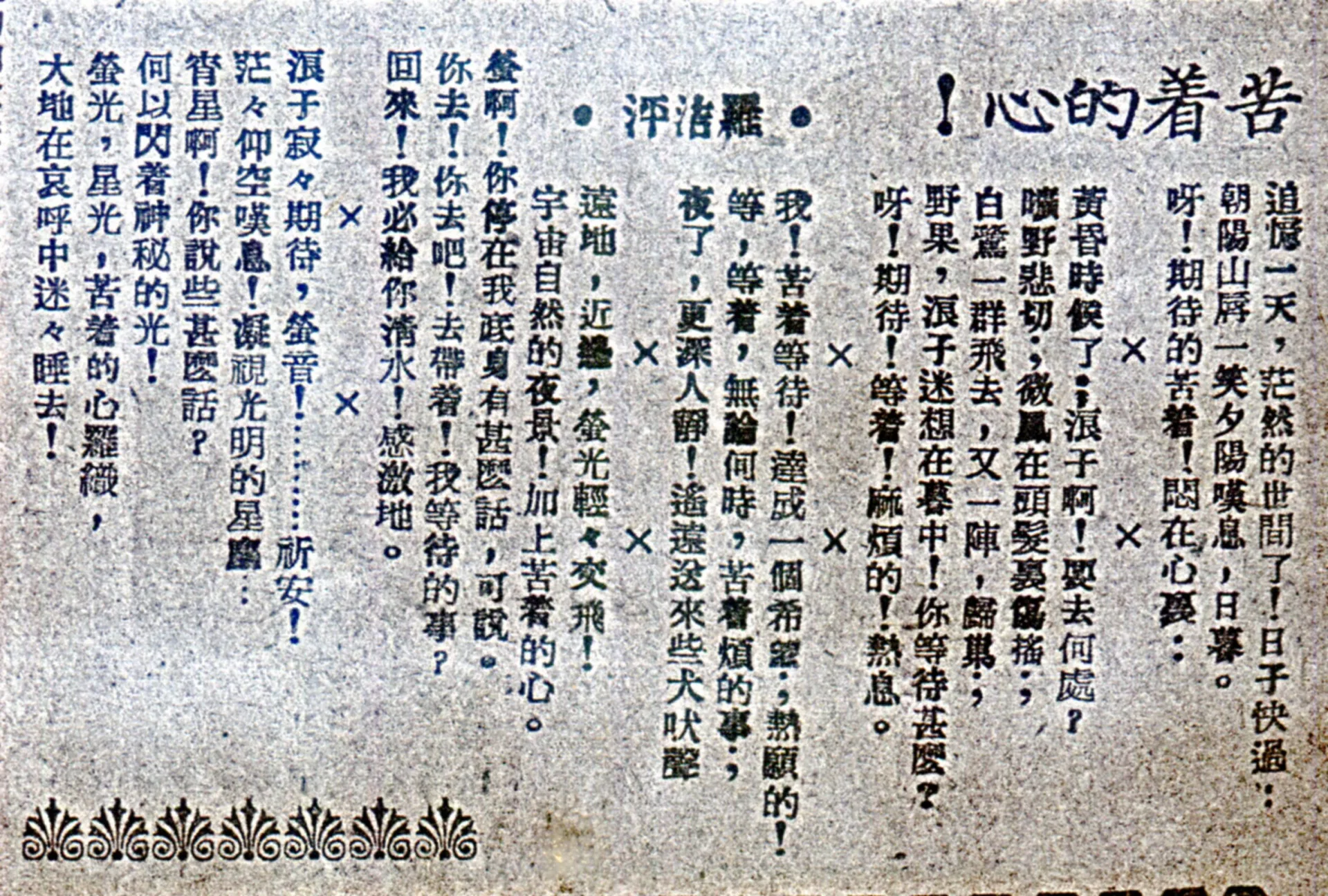

民生報也刊出詩人羅洁泙(羅浪、1927–2015)的新詩「苦著的心!」那時女權低落,警方還辦酒家侍應生集訓,寫心得報告,首名還刋在民生報,內容充滿當酒家女的悲苦。

被貶到西湖任教的吳濁流(1900–1976)雖不滿日本人,但他還是習以日文寫小說,漢文寫詩,《台灣連翹》是日文寫的,中文版是鍾肇政翻譯。鍾肇政、鍾理和(1915–1960)的文章能獲聯副青睞,除了主編林海音是客家人,鍾理和也學過漢文,在北平住了好幾年,鍾肇政則是勤學。羅浪的父親是勘興師,漢學佳,他受父親影響也喜讀章回小說,紮下漢文基礎。

魏廷朝僅受4年日文教育,日本就投降,他能在獄中翻譯谷崎潤一郎的小說《細雪》,靠的是語言天賦與才情;李登輝《台灣的主張》是日人江口克彥寫的,也是他翻譯成中文。

他坐過3次政治黑牢達17年,首次出獄認識留日文學碩士女友,感佩服他的日文造詣;第3度出獄後到日本教了2年半中文,靠的也是中日文功力。

政黨可以輪替,政權不能更迭,盼台灣朝野理性問政。