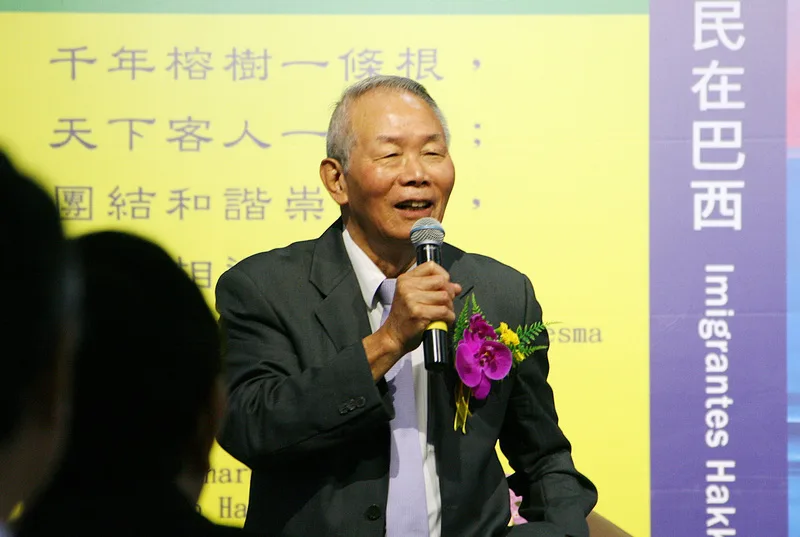

【蔡依璇/台北報導】「我想為故鄉留下一部台灣史。」兩年前卸下政大歷史系教授身分的彭明輝,回到作家吳鳴的角色,以海陸腔客語寫就《豐田歲時記》,記錄了戰後移民拓荒家族的故事。「我這輩子最怕兩件事,第一是寫作、第二是講話。」吳鳴笑說,偏偏命運讓他以此為業,走過大半人生。

30年前的一通電話,他參與編撰《認識臺灣》社會篇,首度將客家文化納入國中教材,卻意外身陷統獨爭議,風暴影響後半生。67歲的吳鳴形容,自己的人生就像河流裡的石頭,水流到哪、石頭就去哪,無論身居何處,石頭都繼續滾動。

從後山奔跑的田野少年,到學術殿堂的博士教授;從母親口中的「戇牯」,到受人景仰的文壇大家。走進他現居台北的家,沒有電視、沒有沙發,一邊是長達2公尺的「萬用書案」,一邊是黑膠唱盤與音響,退休兩年的他,用閱讀、創作、寫毛筆、古典樂、運動與烹飪填滿日常。

愛自由的後山人 曾割斷手指以為「做毋得寫字」

今年67歲的吳鳴從小在花蓮長大,他笑說到花蓮以後變成「後山人」,每天「趖來趖去」、在遼闊的田野奔跑,養成了他崇尚自由、不愛拘束的性格。

小時候家裡務農、父母皆不識字,吳鳴上有三個姐姐、下有一個妹妹,身為家中唯一男孩,他從小就參與各項農事,撿柴、燒火、施肥、割稻、放牛、種甘蔗、剝蔗葉……幾乎無所不做。小學五年級時割稻不慎割斷手指,「當時我告訴爸爸『以後做毋得寫字了』,沒想到會一輩子靠寫字討生活。」

從新竹湖口到花蓮豐田的家族移墾背景,使他的客語被稱作「四海腔」或「海四腔」。吳鳴觀察,在寬廣的土地上,人們會比較自然表露出語言與身份,而「北部的桃竹苗則有較多客家人會隱藏。」

「許多客家人寧可學福佬話,福佬人則寧可學『漢語』。」吳鳴指出,他認為「中文」應該涵蓋漢、滿、蒙、回、藏,因此他自己仍堅持稱呼「漢語」,「我們只有英漢字典,沒有英中字典。」就像日文有「和字」、「漢字」一樣,他也質疑現今普遍稱作「華語」的用法,「這個『華』哪裡來的呢?到目前也沒有定義。」

從豐田到東海 翻山越嶺求學路

高中畢業後,吳鳴第一次離家到東海大學念書,當時中部橫貫公路仍通車,求學之路對他來說是一場真正的「翻山越嶺」。

清晨五點出門,先搭車到豐田火車站、轉乘火車到花蓮市區後,搭早上七點的「金馬號」,沿著中橫公路行駛,中午抵達梨山,匆匆解決午餐再下山轉火車到台中,最後搭公車到東海校園,從天未亮走到天暗,抵達學校已是夜晚,「翻山越嶺不是誇飾的形容詞,是我真的經歷。」

家族捲入二二八 威權恐懼跟隨一生

吳鳴說,踏入歷史系是少年時期「很天真」的想法,當時他以為只有歷史與哲學能學到西方知識體系,於是在大家都選填上百個志願的時代,他只填了這兩個科系。

進入東海大學後,威權氛圍仍籠罩校園,他不敢加入文藝或思想性的社團,只選擇相對「安全」的登山社與國樂社,大學四年就征服了 43 座百岳,「我去爬山、吹笛子,你總不能了吧!」吳鳴淡淡地說,心中的恐懼其實早在高一就埋下,那時他被教官約談質問、並警告他「小心一點」,16歲的他完全不明白,自己從未違反校規,也未參與任何「敏感」活動,為何會被盯上。他說,「這個恐懼的陰影一直延續到我40歲,甚至現在也沒有完全消失。」

直到大二,他才得知家族曾捲入二二八「張七郎事件」,且與父親情同手足的朋友在台東牽涉政治案件,差點被送往綠島。吳鳴說,家中長輩總是避談這類事情,且父母未受教育不識字,讓那時年紀尚輕的他有種更深的無力感,「如果我出事,父母是沒辦法幫我的。」

吳鳴回憶,大學時有許多人被列管,他總是提心吊膽,常請一位拜把兄弟去打聽自己是否上了「黑名單」,多年後才意識到「那位朋友可能就是監視我的人,因為他是線民、細胞學生。」後來促轉會開放政治檔案,吳鳴卻從未去查,「萬一是真的,40年的兄弟情誼怎麼面對?萬一沒有,又代表自己多年都白操心了。」於是,他選擇讓這段疑雲在記憶裡沉默。

入伍投稿盼「得獎護身」 三度入黨遭拒

大學畢業後,吳鳴入伍前夕台灣發生「美麗島事件」,深懷恐懼的他帶著自己的文學作品進入部隊,參加國軍文藝金像獎,「我很天真地認為得獎可以保護自己。」後來作品雖未獲該獎,但輾轉得到陸軍文藝金獅獎。

在金門政戰特遣隊服役時,他曾三度申請入中國國民黨遭拒,吳鳴坦言,他所在的部隊軍官全為國民黨籍,唯獨他不是。每週其他人參加小組會議時,他則帶兵掃廁所、除草,沒有刻意對抗但始終不是黨員,「很多人高中就被吸收了。」他說,雖然不一定是家庭背景問題,但在「黨」的判斷中,他的「忠貞」始終存疑。

大學提筆獲迴響 「戇牯」一寫成名

「寫作一直是興趣,詩、散文、小說都寫。」早在大學期間,吳鳴就已在文壇獲得迴響,第一批作品在《明道文藝》新人展亮相,當時新人展的作家還有瓦歷斯‧諾幹與簡媜。為了拿到寫作的「駕照」,吳鳴開始投稿參賽,憑藉散文〈湖邊的沈思〉成為當時最年輕的時報文學散文首獎得主,並陸續拿下多個獎項,逐漸在文壇站穩腳步。

「翻頁、撕稿子的聲音,就是作家心中最美的天籟。」吳鳴寫字飛快,一小時可寫兩千字,他笑說,從前媽媽總覺得他是戇牯(ngongˇ guˊ),既不會算穀、也不會寫信,「沒想到這個戇牯成為了作家。」

談起筆名的由來,吳鳴說,大學時他與同學鄭梧桐住在竹林環繞的水泥瓦屋,兩人自稱住處為「梧明山莊」,信手拈來便誕生了筆名「吳鳴」,「沒想到從21歲一直用到現在,用了46年。」

喪父母病的青春 病榻旁考上博士

原本吳鳴打算退伍後出國念書,然而當兵僅三個月父親驟逝,家中頓失經濟支柱,他只能放棄出國夢。退伍時,他把存下的軍餉與文學獎金湊成20萬元交給母親,自己只帶著一千元北上念書。

考進政治大學碩士班後,吳鳴起初靠文學獎獎金支撐生活,直到終於「彈盡援絕」、外出求職,誤打誤撞進入《聯合文學》擔任編輯,「我穿著球鞋、背著高中書包,騎車去面試。」他笑說,原以為沒希望,沒想到被錄取,就這樣在「排字房」開啟了他一邊念書、一邊為生計奔波的生活。

在吳鳴30歲準備考博士班那年,長年務農的母親關節炎惡化須截肢,「所以我考博班是用醫院的燈讀書、在病榻旁寫研究計畫。」4年後他取得博士學位,母親也在那年離開。

「大學畢業爸爸過世、博班畢業失去媽媽。」吳鳴感慨那段歲月說,22 歲到34 歲本該是許多人最輕鬆、最燦爛的青春年華,他卻在喪父、母病、求學與成家的重擔裡度過。這些沉重的經歷也滲入他的作品中,使他的文字帶有暗沉的基調。

最怕寫作與講話 卻終身以此為業

取得博士學位後,自認無法適應媒體業職場鬥爭的吳鳴,成為政大歷史系第一位回到母系任教的博士。有別於外界對他外向幽默的印象,他說自己「其實是個大 I 人(內向的人)」,上課前一定寫好逐字稿才上台,就連活動短短幾分鐘的致詞也會準備完整講稿,直到現在也不例外。

「我這輩子最怕兩件事,第一是寫作、第二是講話。」他笑說,偏偏命運開了個玩笑,讓他最終以寫作與講課為業,走過大半人生。

命運在36歲時和吳鳴開了一個更大的玩笑,那一年原本是他生涯的大豐收,博士論文順利出版、研究成果接連付梓,一年之內出了三本書。在這樣意氣風發的時刻,一通電話卻讓他陷入暴風圈。

某晚他在朋友家小酌,兩人一手一杯威士忌,氣氛正熱絡時,一通電話打來,邀請朋友編撰新版國中教科書《認識臺灣》,喝得微醺的朋友笑著把話筒遞給吳鳴,酒酣耳熱之際,他也懶得細問,只隨口答了聲「好啦好啦」。

《認識臺灣》陷統獨爭議 媒體名嘴輪流開轟

三天後,國立編譯館的正式邀請函寄到,請他擔任《認識臺灣》社會篇的編撰委員,並且不是原以為的「幫忙寫一、兩課」,而是負責半本書的篇幅,他回憶,「當時沒多想就去寫了,也沒啥,就寫嘛。」

1997年編撰完成、新教材準備實施之際,時任新黨立委李慶華、馮滬祥聯同臺師大歷史系教授王仲孚召開記者會,抨擊該教材「數典忘祖」,指控全書未提及「中華民國」、「先總統蔣公」,痛批為「皇民化史觀」,輿論瞬間炸開。

歷經各方角力之後,教材仍在當年如期實施,隨即引爆更大規模的統獨爭議,政論節目、媒體點名輪番上陣,李濤主持的《2100全民開講》也成為戰場之一,作者群被推到火線最前端。

「我們幾個執筆的小鬼,被打得一塌糊塗。」吳鳴形容自己當時如同「門神」,「培養天然獨」等爭議標籤連續幾年貼在他身上,被形容為「罪無可赦」,甚至在後期的「太陽花學運」又再度延燒。

自那時起,他的研究計畫申請處處碰壁、教授升等也受阻,對學術生涯帶來深遠影響。吳鳴說,當時臺灣歷史學界約有七成五的「大中國主義者」,風暴之後,他很少再出席歷史學界的會議,「那幾年你一出場,人家就說你是『認識臺灣』那一批人。」因此被排擠了30年。

面對指控,吳鳴曾寫文章為自己辯護,指出教材分為歷史、地理與社會篇,自己負責的是社會篇,「『天然獨』或『臺獨』?我們沒有那麼偉大,只是寫了一本教科書。」

客家文化首度納入教科書 「當然去寫!」

然而在《認識臺灣》掀起的風暴中,這套教材也悄然翻開臺灣教育史的新頁,吳鳴首度將「客家文化」納入國中課本,包括三腳採茶戲、清明掃墓的「掛紙」(gua ziiˋ),以及「天穿日」(tienˋ chonˋ ngid)等習俗。

「我是第一個客家人把客家文化寫進國中教科書。」他說,儘管一度被客家界的人士質疑篇幅不足,但「零到一是無限大。」

曾經有人問他,若早知會「捱打」,是否還會選擇執筆《認識臺灣》?吳鳴的回答始終坦然,他說,一個人一生未必能遇上一次歷史事件,何況歷史學者,「挨罵不要緊、打架也不要緊,那齣戲是你在唱的,不管唱得好不好,我就是上臺唱戲了嘛,當然去寫!」

先做人,再當作家 全人哲學造就無憾一生

筆耕不輟的吳鳴同時也是一位運動健將,求學時幾乎參與所有球類運動,46歲開始挑戰鐵人三項,他說,受到文藝復興「全人觀」的啟發,想要像李奧納多・達文西那樣全才,「是桂冠詩人也是馬拉松選手,說我被書『騙』了也行,就是一輩子都喜歡運動與文學。」

這個「全人觀」養成了他對自我高度要求,「運動要學到能比賽、樂器要學到能上臺、書法要學到能展覽、寫作要學到能出書、煮食要學到能辦桌、讀書要學到能拿博士。」兒子曾開玩笑對他說,「爸爸死而無憾了,一個人做完別人三輩子的事。」

「先成為一個人,才成為一個作家。」談起20年的出書空窗期,吳鳴說,其實他始終在書寫,「只是不在江湖上走跳。」近5年他出版了六本書,就是20年累積的成果。未來他還有書法、音樂書籍與自傳散文的出版計畫;投入客語文創作後,他更構思將煮食與書寫兩大專長結合,用客語文寫客家的飲食文化。

從火頭工煮到出師 用烹飪思念母親

身懷一手好廚藝的吳鳴說,他最擅長各式煲湯料理,尤其是雞湯。不同於坊間名廚常用的小雞,他改良為四分之一隻的「客家閹雞」,煲出的湯頭清甜鮮美,完全無腥味。此外,吳鳴也精通多道客家料理,舉凡覆菜番薯湯、鳳梨炒豬肺、薑絲大腸、客家小炒與湯圓都難不倒他;同時,他也能烹調各式辦桌大菜,像是魷魚螺肉蒜、鮮蝦粉絲煲,以及中國各地名菜,如上海的醃篤鮮、雲南的黃燜雞等等。

談到以客語書寫客家飲食的構想,吳鳴尚未定論,可能會以「一道菜」為單位深入描寫,也可能介紹料理的地域差異與源流典故。他舉例說,家鄉花蓮的醃菜流程條理分明,大菜稱為「覆菜、芥菜」,鹽滷後保有水分的是「水鹹菜」,曬半乾再裝瓶的為「鹹菜」,曬至全乾稱「鹹菜乾」,而桃竹苗地區的稱呼則有所不同。「客家小炒也很有趣。」吳鳴說,花蓮幾乎不加豆乾,而以芹菜、五花肉與魷魚為主;到了中壢,又有蔥段取代芹菜的做法。

「我用煮食與媽媽和解,用剃鬍刀與爸爸和解。」吳鳴說,未能在父母離世時好好道別,一直是他心中揮之不去的遺憾。小時候,母親在大灶忙碌煮菜,他負責燒火、扮演「火頭工」,並幫忙完成「剁雞盤」,在灶房裡累積了無數溫暖的回憶。多年後,他在電話中得知母親離世,卻未能見她最後一面,這份缺憾讓他對自己產生不諒解。

為了與母親和解,他將思念化作料理,在心裡告訴母親,「現在,我已經可以辦桌了。」父親的離世同樣未能好好告別,吳鳴因此延續了他磨刀剃鬍的習慣,用傳統剃鬍刀來懷念他。

《豐田歲時記》 一部後山的臺灣史

「希望為我成長的故鄉豐田留下時代的記事。」吳鳴說,《豐田歲時記》記錄了一個戰後移民拓荒家族的故事,從日本時代的豐田移民村到終戰後耕種人的日常。書中視角為歷史而非虛構,書寫風格靠向張岱的《陶庵夢憶》,呈現一種介於「史家之文」與「文人之史」之間的後山臺灣史,以節氣更迭貫穿時代,融入歷史、文化、生活。

吳鳴舉例,書中描述種稻,插秧時向農會領取肥料、收成後將榖物交給農會,榖價由農會訂定;種甘蔗則由「會社」(糖廠)管理肥料、收割、稱重與製糖,費用由會社算,最後自糖廠領棧單,看糖廠要給農民多少錢,所以說「頭一戇,種甘蔗給會社磅。」

此外,書中也敘述1970年代前耕牛需捺牛角作戰略物資的情景,以及精米作為戰備糧,榖價高糶出、賤買入的現象,還有家族的二二八事件、陳耀圻紀錄片《劉必稼》、胡台麗紀錄片《石頭記》中的故事。

創作《豐田歲時記》對吳鳴而言也是一場重新認識客語的過程,他舉例,「從朝晨、上晝、當晝、下晝、臨暗、暗晡時到星光半夜,客語的時序有獨特的表達方式,我寫了這本書才慢慢去學。」另外他也提到,用曬衣桿將木瓜樹上的果實頂下,在客語中竟有專門的動詞「揰dungˊ」。

他反覆打磨手中的筆,第一遍漢客混寫,第二遍改為全客語,第三遍則從讀者角度出發,為較生僻的詞彙加註、或轉換為客語與漢語皆能理解的表達方式,讓更多閱聽人能夠親近這部作品。

盼更多人踏入客語書寫 「我會一直寫下去」

「我是客家人,如果我再不寫,誰會替我們寫?」吳鳴說,曾有人質疑,書寫客語等同放棄多數閱聽人,但他認為,他有一種無法迴避的使命感,「語言若僅停留在口語而無法轉化為文字,傳承終將斷裂。」也因此,他格外珍惜參與這次的計畫,並指出此次集結的作家陣容堅強,「即便把『客家』二字拿掉,這些人也都是文學界有名的線上作家。」

他謙虛表示,自己的名氣不若其他作家,因此在這項計畫中「既是書寫者,也是受益者」,也希望更多人願意踏出客語書寫的第一步,「我會一直寫下去。」