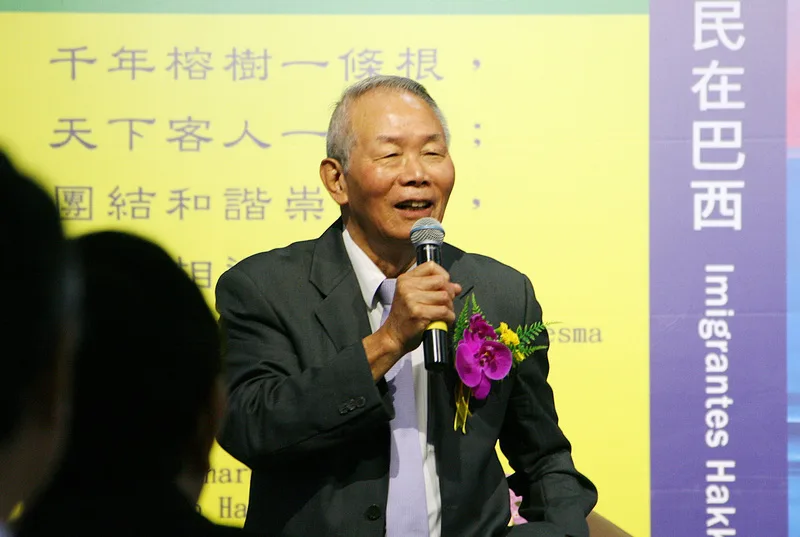

【蔡依璇、范修語/新竹報導】今年獲頒客家「終身貢獻獎」的張維安,長年投入客家語言、族群與文化保存研究,對台灣影響深遠。走進他位於陽明交大校園的研究室,高高的書牆佇立,層層疊疊的書籍整齊堆放在各個角落,從社會學、族群研究、性別議題,到宗教、文化與歷史等等,皆留下長時間翻閱的痕跡。

沒有多餘裝飾的研究室,窗光自然灑入,空間通透明亮。他坐在簡潔的辦公桌前,緩緩道來自己的成長故事。

漫長求學路與油燈夜讀 沒有電的農村童年

1955年生於苗栗銅鑼的張維安,今年70歲,談起家鄉,他腦海中浮現的是一整片山與水交織的農村地景,「很多山、很多小河流,就是客家話說的『坑』(hangˊ)。」他形容,自己對銅鑼的第一印象,就是「去哪裡都很遠」。老家位於盛隆村,正好坐落在銅鑼、公館、三義與大湖的交界處,看似四通八達,實際卻是「進來很遠、出去也很遠」。

求學的路途更是一段長途跋涉,張維安回憶,小學時期得從家裡走一個多小時到學校;升上國中後,每天往返學校的路程長達四個小時。「以前黃泥崎一帶,雨後常崩塌,車子無法通行,那一段三、四十分鐘的車程,我也是要用腳把它走完。」因此常常還沒上完課,就因為天候與路況提早返家,「在回家的路上,就把當天要背的功課念完了。」

在典型的農村家庭中,張維安的童年日常幾乎沒有「玩樂」,放學後,孩子要割草、放牛、砍柴、餵豬等等。「也不是說幫忙,家裡的工作很多,大家都要做。」作為家中最小的孩子,上有五個姐姐、三個哥哥,但實際共同生活的時間並不多;許多姊姊在他出生時已經出嫁,哥哥們也陸續離家工作。

張維安說,現在回頭看,會覺得以前「真的很窮」,老屋狹小、經常漏水,一家人擠在有限的房間裡生活。他記得,小時候最大的「禮物」就是過年能買一套上學穿的卡其褲和衣服;平時鞋子要提著走,到有車的地方才穿上,「因為太珍貴了。」

直到張維安國中階段,家裡都還沒有電、更沒有電視,夜晚靠著小小的油燈讀書,「其實那樣的生活很有規律,功課沒有比較差,眼睛也沒讀壞。」張維安說,「現在想起來好像很辛苦,但那個年代,很多人都是這樣過的。」

「小時候與家人、鄰里村莊都講客語。」張維安說,直到八歲進入學校,才比較多接觸華語,而老師們也常帶著濃厚的客家腔調。

家庭崇尚學問 書本與文字是神聖的存在

張維安回憶,父母雖然沒有受過正式教育,「爸爸能寫自己的名字,已經很厲害;媽媽記憶力好、算數強。」但他清楚感受到家庭對「讀書人」的尊重,寫過字的紙不能亂丟,書本與文字在家中是神聖的,「如果孩子真的會讀書,他們是願意把田賣掉,讓你去念書的。」這種態度在無形中影響了張維安,使他從小就覺得「讀書是一件很好的事情,考試得到讚美,自己也很開心。」

就讀文林國中時,張維安第一次對這片土地產生疑問:為什麼三義是三義國中、公館是公館國中,而銅鑼的學校卻叫「文林」?他說,「文林」二字本身就充滿文化意味。後來他才知道,校內的「逢甲」禮堂,是為了紀念銅鑼人丘逢甲而命名。

雖然童年時地方並不刻意談論抗日歷史或英雄人物,「乙未戰爭」也鮮少被提及,但透過校名、校歌以及周遭的地方氛圍,張維安仍感受到這是一塊值得驕傲的土地,「一個文風鼎盛、讀書受到肯定的地方。」這是在地人潛移默化中形成的認同感。

初入社會學 一度對未來徬徨

之所以走上「社會學」之路,張維安坦言,「就是考聯考、照著分數填志願,那個年代沒有什麼主見。」

「社會學不是一般人可以念的,因為『無聊』。」張維安直言,對多數年輕學生而言,社會學並不吸引。因此在大學四年間,他並未只侷限於社會學本科,也修讀社工、企業管理,形塑出一條「社會學、社工、企管」的混合學習路徑。

「大機器裡的小螺絲」 反思職涯

大學畢業後,張維安選擇直接進入職場,第一份工作是在板橋酒廠擔任工友,入職考試需背負重物行走計時,工作內容是餐廳備料等等。「這份工作的好處是,中午過後就沒事了。」他笑說,這段空檔讓他得以讀書、思考,也促使他很快轉往下一個職涯階段。

隨後,他進入位於桃園的美國無線電公司(Radio Company of America, RCA),擔任生產規劃與物料管理相關職務。在當時,「外商公司、週休二日、有交通車」是許多人眼中的理想工作;他也首次在實務中,看見大學四年所學的組織理論如何運作,層層分工、制度嚴密,一個龐大的官僚體系。「你會知道自己的前途大概在那裡,看得一清二楚。」半年後,他選擇離開,轉往長庚醫院擔任社會工作者。

在醫院體系中,張維安不僅薪資倍增,工作環境也相對穩定,甚至被視為未來社工主管的培育對象。但正是在這些大型制度的歷練,讓他反覆思考一個問題,自己是否願意成為「大機器裡的小螺絲釘」。

遇見高承恕 點燃「社會學的理想」

工作一年後,張維安回到東海大學攻讀研究所,原先是基於職涯考量,希望進修醫療社會學;然而,一位老師改變了他的人生方向,那就是高承恕。在張維安口中,高承恕不僅學識深厚,更具備極強的教學魅力,課堂上總是座無虛席,甚至有人站在窗外旁聽,那些看似艱深的理論,透過他的講述變得引人入勝。

在這樣的學習氛圍中,張維安逐漸被社會學的核心問題吸引,開始思考那些「很大、很根本」的問題,他舉例,像是「為什麼西方能夠發展出民主、資本主義與現代文明?」「中國為何走上不同的歷史路徑?」「理論能否解釋不同社會的命運差異?」

「每天上課開始為了社會學的理想。」 張維安投入大量時間閱讀、思辨,從韋伯(Max Weber)的《新教倫理與資本主義精神》,到思想、制度與經濟活動的關係,也跟隨台灣社會科學界「本土化」的浪潮,反思西方理論能解釋什麼、又在哪裡失效。

「那時候就沒有在想就業問題了,每天讀書都很有趣,抽不了身。」

畢業後進入清華大學任教,張維安延續這樣的研究關懷,從慈濟功德會到半導體產業,乍看之下研究主題跨度極大,但他強調,這是一種理解社會的必然方式,政治、文化、意識形態、產業結構等等,「必須被放在多層次的立體框架中觀察。」

張維安後來赴美國哈佛進修,「世界都改變了,也意識到自己的侷限。」他說,早期的社會學研究多半是在替別人的理論做註腳,而非發展自己的理論,因此他開始尋找更有意義的研究議題。大約在1999年前後,他注意到網路社會的崛起,而這在當時的台灣仍鮮少人探討,對他而言,這不只是科技現象,更是一種新的社會型態誕生,正好契合他作為社會學者的視角與使命。

回到台灣後,張維安率先推動「網路與社會」的研究,舉辦全台灣最早網路與社會的研討會,2002年創立「台灣資訊社會研究學會」,為台灣社會科學對資訊、網路及數位資本主義的早期討論,開啟了道路;也為後來探討AI的學者奠定基礎。

回應族群召喚 正式進⼊「客家研究體制」

2003年,張維安收到「客家的召喚」,應邀擔任中央大學客家學院第一任院長。他說,這是正式進⼊「客家研究體制」的重要里程碑。不過,早在1994年,他就發表〈客家婦女地位——以閩南族群為對照分析〉,他認為,女性在祭祀、食物、文化傳承、語言等方面,往往以隱性、柔性的方式,維繫社會的持續發展。

「忽略女性的角色,就無法真正認識客家社會。」張維安回憶,自己的母親承擔家中大小事,是一家的真正「掌舵者」;而父親則相對悠閒,印象中常在椅子上休息、抽菸、喝酒或打牌。透過這些日常觀察,他得以理解客家婦女在家庭與社會中的核心地位,以及那些看似「隱形」但不可或缺的社會角色。

回顧學術生涯,張維安說,個人的努力固然重要,但所身處的「體制」往往決定了一個學者能走多遠。他形容自己非常幸運,進入清華大學這樣一個高度重視年輕學者培育的環境,無論是在清華、交大或中央大學,這些經驗都讓他深刻體會到,一所好的大學,如何透過制度設計,為學術創造源源不絕的活力。

徬徨與探索同行 「做好眼前的事就好」

張維安坦言,自己從大學一路念到社會學博士,也曾對未來感到徬徨;對他來說,這樣的懷疑並沒有真正「被克服」,而與人生並行存在,「就是繼續走下去,把手邊的事情做得好一點而已。」他緩緩地說。

在他看來,年輕時把觸角打開,本身就是一種必要的探索,這些學習,或許當下看不出用途,卻在後來的人生階段成為重要養分,「有時候我們做一件事情,不一定要每天都想著它到底有什麼用,把它做好就好。」

「現在在做什麼,就把它扎實做好。」他如此鼓勵年輕人,不要害怕徬徨,所有累積的專注,會在不同位置上「轉化」為能力,發揮價值。

從銅鑼山谷,走進學術殿堂,再到公共場域的持續對話,張維安始終不忘關懷的核心問題,客家如何在變動的時代中,保有自身的主體性,同時與更大的社會連結。