文/蕭秀琴

曾任出版社總編輯,現為作家暨譯者,著有《風物季語》、《料裡風土:往山裡去的地方,九種食材從山到海建構客家飲食》等書籍。現居離台北城約一個小時的小鎮,持續文字工作。

一群二十幾歲的女孩在南橫公路上嘰嘰喳喳,有大學剛畢業準備出國唸書的年紀,也有已經工作了三、四年,年紀最小負責開車,在車上談論那個永恆的、從交第一個男朋友就開始問的問題——去男友家要不要幫忙洗碗,被叫去洗碗該怎麼辦——洗是有點不甘願不洗很尷尬,已經談論婚嫁的那一位帶著實驗般的精神下決定說,現在就去台南市區做測驗,渾然不知自己正在南橫西出口玉井的象徵意義,決定了洗碗的命運。

那是我第一次聽到「愛文」的名字,講著台語的台南伯姆熱情的端了一盤芒果招待未來媳婦的朋友們,驕傲的說這是愛文喔!並率先拿起果核豪邁的啃起來,讓大家見識台南人吃芒果切三大塊享受的歡趣,由於不能立刻意會愛文所謂何,一臉茫然回說這不是芒果嗎?讓台南伯姆不高興帶點鄙視回應,當然啊!

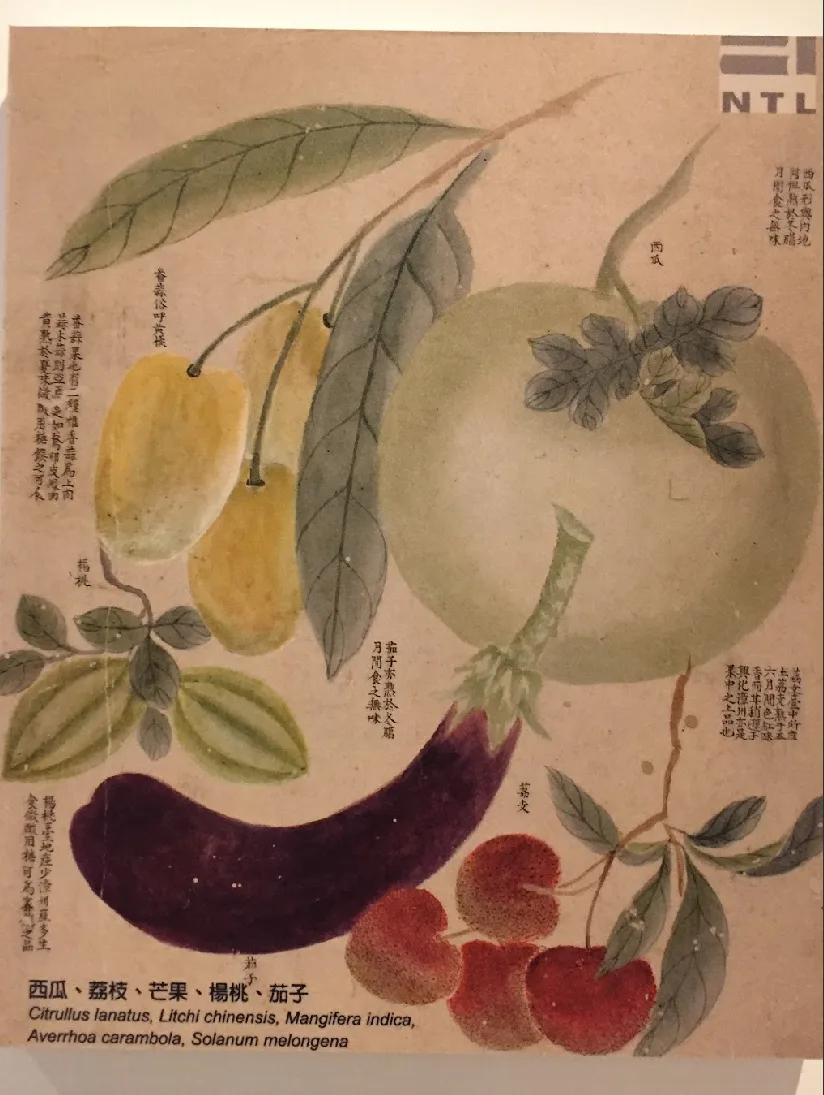

這顆佔據台灣人心魂,百分九十以上人心目中第一的愛文芒果,是台灣第三波引進的檨仔(sonˋ er 海陸腔),戰後1950年代自美國選種的其中一顆,相較於吃了四百年的土檨仔,和日治時期發展的烏香、懷特相較,愛文果肉細緻多汁,幾乎吃不到酸味,外表顏色紅潤帶點黃好似蘋果紅,這是台灣人從來沒有看過的芒果色澤,甚至定義了90年代之後才出生的人的芒果形貌印像,更大顆的果實更加滿足了大又甜的水果慾望,又和日本宮崎縣產芒果品牌「太陽之子」(太陽のタマゴ)同種,故所叫它蘋果檨。

當然有人愛新穎被馴化的大眾口味,就有人對古老滋味眷戀不已無法忘懷,那顆能夠在初夏時節掛滿枝頭,如鈴噹般到處擺盪,香氣隨風侵入鼻息卻酸澀不好入口,丟了又可惜的黃綠色小果子,想來處理它的辦法就是不管叫做芒果青抑或情人果,讓台灣人醃芒果醃了將近四百年。

1685(康熙28)年的《臺灣府志》中〈果之屬〉有載:「檨 乃紅彝從其國移來之種,株極高大,實如豬腎,三、四月間味酸如梅,採而鹽之,可作菜品,病者亦宜。」不知道客家人是不是因為文獻中「實如豬腎」的形容不夠明白清楚,乾脆叫它「牛核卵」(ngiu hagˋ lonˊ,海陸腔)來誇飾。

「採而鹽之」是現代人醬菜的原始版本,但台灣人最喜歡的是「採而餳之」,鹽生(iam sangˋ,海陸腔)永遠是鹽水去了加大量的糖才是重點,鹹鹹甜甜與酸酸甜甜,都是總鋪師夏季辦桌的最後一道或第一道魔法,端看每個人的廚藝哲學價值觀,讓人夾著碎冰塊一起咬比吃剉冰還過癮,有些豪邁地將整個冰塊放桌上讓它慢慢融化,當然大部分時候都無緣見證冰塊融化的過程,一上桌就被急不可耐的人戳-戳-戳開來,放進嘴裡透心涼;這是後來富足時代,整顆愛文冰凍當飯後甜點端上桌無法體會的滋味。

若問哪位台灣人最需要透心涼,不知道是1950年過世的台南新營人葉盛吉還是1951年對著未滿一歲的兒子訴說思念心痛的郭淑姿,「三、四月在潮州度過時,那夢中常見的最為理想,住起來最舒服的世外桃源。在有紗窗的室內所聊的一切,用相機拍下的床。院子裡整天嘰嘰喳喳的麻雀群,還有蒼鬱的芒果老欉。清晨,用竹竿打下芒果,他無法抗拒那滋味,總是說「這可以當早餐的醬菜」,而津津有味地吃著芒果。」

南方,熱天;打芒果,醃芒果,台灣人的追求永恆且高大不過時;這是更早之前就有的知名「蓬萊醬」,在清人蔣師轍的《臺游日記》中有:「切片以啖,清芬過蔗漿,鹽漬久更美,名蓬萊醬。」另一種作法則是《臺灣志略》中的,「所食者,木檨、肉檨;晒乾用糖拌蒸,亦可久藏。臺人多以鮮檨代蔬,用豆油或鹽同食。北路自半線以上,則絕無矣。」看起來彰化以北的人要等到很久以後交通發達,才有幸一嚐;而我至今還沒有吃過這款私房菜。

現代華語的「芒果」稱呼來自於英文名mango,是大航海時代借自葡萄牙語的manga轉音;而manga 是航行到原產地印度洋區的馬來語mangga,mangga又是通行於印度南部和斯里蘭卡東北部的坦米爾語mankay:芒果樹上未成熟的果實。

芒果學名Mangifera indica是漆樹科物種,枝葉截切後會分泌含有「間苯二酚類」的乳白色樹汁,果皮含有漆酚,微毒性容易引起過敏,小時候經常無法抵抗芒果的甜美,吃了之後又會全身發癢,避之又愛之,讓人又愛又怕。

台灣文獻上的芒果首見於1625年2月19日,荷蘭東印度公司第一任臺灣長官馬丁.宋克(Maarten Sonck)寫給巴達維亞總部的信,要他送一些葡萄、芒果、荔枝、榴槤等水果的樹苗來,並種在現今六甲以東多山的地方,有柴檨仔、香檨仔、肉檨仔……等好幾個品種,其中柴檨就是我們說的「土檨仔」。

這顆果實小纖維粗核大果肉少,果皮黃綠色,吃起來稍酸帶甜味,讓人著迷的濃郁香氣,有點厚重侵入腦海,聞過很難忘記也無法被取代,成為台灣人嫁接芒果樹的基礎,土檨仔是砧木,是現今台灣芒果的根源。

雖說愛文是移自美國佛羅里達的商業品種,1954年引進直到1962年才能在台南淺山地區尋找母樹園試種,甚至都不是很順利,只得用土檨仔作砧木嫁接才成,這得歸功於對愛文情有獨鍾並發揮千年農夫精神的玉井人鄭罕池的堅持,這位創造台灣果樹園景觀的農夫,克服了芒果栽培技術上的困境,尋找蟲害與寒害防治法,種了四年才能收成第一批芒果。

他出生於日本時代1929年的玉井斗六仔舊部落,原為種植甘蔗、蕃薯和五穀雜糧為生的農夫,自農業學校畢業後就從事農耕的鄭罕池,就是研發出白紙套袋防蟲害法,成為目前台灣芒果栽培標準方法,並將經驗推廣分享,協助玉井地區農民種植愛文芒果,讓玉井成為「台灣的芒果故鄉」,以至於台灣現今幾乎所有果實類作物植栽,都用套袋防範病蟲害。

芒果是台灣排名前三的水果,更是種植熱帶水果的象徵,而土檨仔與愛文,前者奠定了我們的味蕾,後者是我們視覺,不論是果實本身還是景觀。