文/蕭秀琴

曾任出版社總編輯,現為作家暨譯者,著有《料裡風土:往山裡去的地方,九種食材從山到海建構客家飲食》、《料理臺灣:從現代性到在地化,澎湃百年的一桌好菜》等書籍。現居離台北城約一個小時的小鎮,持續文字工作。

木瓜在台灣好似無所不在——鄉村田園景觀隨處可見,城鎮裡的飲料攤必有的選項,卻很少人知道在正式的交易或報告裡正式名稱為番木瓜,至於幾個具有集體共感的木瓜名詞,都不是大家認識的木瓜,像是《詩經.衛風.木瓜》中的「投我以木瓜,報之以瓊琚。」其實是薔薇科植物學名Pseudocydonia sinensis,被稱為Chinese Quince(中國榲桲)的果實;而花蓮的木瓜溪跟果物無關,那是賽德克語「Mokui」的音譯,意思是「來自山後」,太魯閣族指稱這條河裡有很多阻礙河流的石頭所以是「Yayung Mkruh」或者說這是條喉頭狀的流域「Yayung Mglu」。

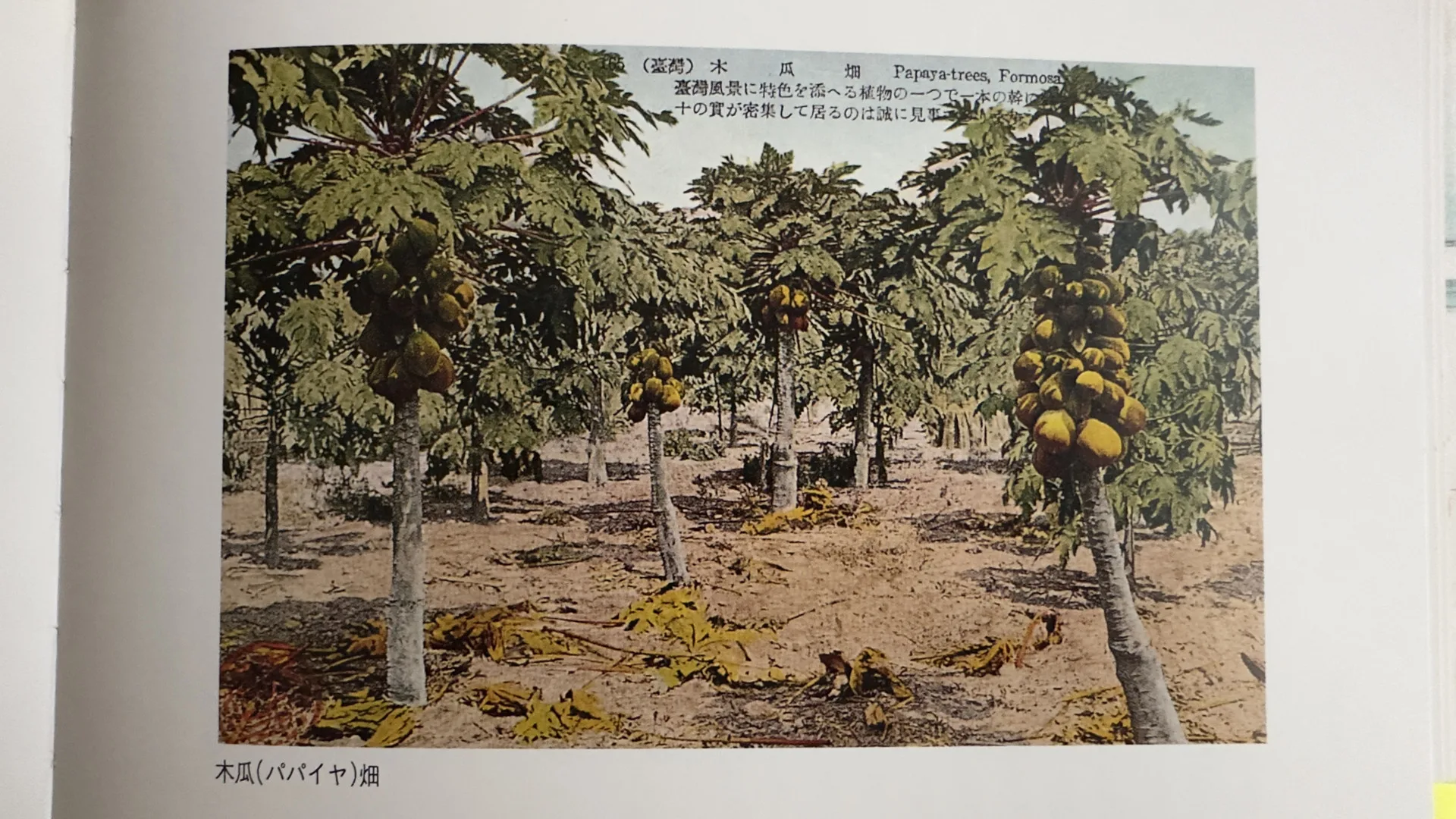

台灣文獻上第一次紀錄木瓜,大約在三百年前清領時期命名為番木瓜(Carica papaya L.)沿用至今,在研究報告與學術上仍為正式名稱。在《重修台灣府志》中〈淡水廳志卷十二〉有,「木本。浸酒療足疾。」又參考《臺海使差錄》之〈赤崁筆談〉:「番木瓜,直上而無枝,高可一、二丈;葉生樹杪。結實靠幹,墜於葉下;或醃、或蜜,皆可食。樹本去皮,醃食更佳。」

雖然木瓜在台灣的歷史可追溯到三百年前,但食味值應該不甚佳美,理解也不盡如人意,直到日本時代自夏威夷引進新品種才開始比較多人種植並推廣為經濟作物。日治畫家村上無羅有一幅1934年參加臺展的膠彩作品〈馬蘭社的印象〉,這幀畫描述台東阿美族馬蘭社收割稻穀並利用引進未久的印度牛載運為主視覺,部落裡種有木瓜、椰子、蘇鐵等植物,仔細看會發現畫裡的木瓜會分枝岔出,每一枝都有結實累累的青木瓜,和我們認識木瓜不太一樣,也和大部分文獻上的描述不同。

原來木瓜在受傷時才會在傷口上岔出枝條,木瓜莖上也會保留隨著時間老化掉落的葉子痕跡,野生木瓜有分公株、母株與雌雄同體的植株,在原產地最早栽種的馬雅人發現了它的特質,種植時特意留下雌雄同體的木瓜,因此現代人看到的木瓜幾乎都是雌雄同株。

台灣第一本木瓜專著是臺北帝大農學科技師金子彥二的《台灣的木瓜栽培》(臺灣ニ於ケル木瓜栽培ニ就テ ),從歷史到果樹種植,以及如何引進與推廣都有詳細的描述,其中提到明治到大正時期兩次引種的經驗與結果,第一期以1935年(明治38)輸入的爪哇種為主,在殖育場栽培後,主要園藝試驗場和全台廣佈的品種應該都是爪哇種。另一個比較成功的是1911年(明治44),美國人Gerald Ford來台灣時,攜帶布哇種(即夏威夷的日文ハワイ)的種子進來栽哉,之後分布於各試驗所,園藝試驗場所栽培的即屬於布哇種的系統。

根據他的研究,台灣的木瓜栽培遠遠不夠的原因,在於全然不知木瓜為何種果物,僅在住家周圍種二、三棵作為觀賞兼食用的目的,在屏東附近以經濟目的做比較廣大面積栽培的不到幾家,而日本內地對木瓜的需要量很少的原因,並不是因為木瓜的味道不討喜或價格高昂,而是不了解木瓜為何物。

關於日本人不識木瓜,最有趣的例子是當時有民間總督之稱,辻利茶舖的創始人三好德三郎在回憶錄中的描述,他提到在裕仁皇太子行啟台灣那一年(1924),面對不知道papaya為何的窘境,「我說臺灣最美味的水果是木瓜。牧野伯爵說:『不是papaya嗎?那是南洋盛產的美味水果。難道不對嗎?』我因想不起papaya之意而正在思考,在旁的某人偷偷地知會我。於是,我說:是papaya,在臺灣稱為木瓜。有點不知該如何。」

金子彥二最後提出建議,如果讓日本國內知道木瓜的美味,好好開發商品並辦展售會,以台灣適合種植熱帶果樹的條件,一定可以創造經濟奇蹟;果然最早在屏東比較大面積的種植木瓜,當時就有拿來做木瓜飴(糖果),是到南部旅行可以買到的伴手禮。

事實上,台灣直到二戰後二十年內,都還沒有育成受歡迎的木瓜,要到1971年台農2號出現才成為至今台灣市占率最高的木瓜品種,近年因為對抗輪狀病毒推出的紅妃木瓜,直到1986年才育出,並逐漸擴大種植面積。

除了鮮果與木瓜牛奶,台灣人不像東南亞國家發展出以青木瓜做成涼拌沙拉的菜餚,直到新住民愈來愈多,越南餐飲店成為一般人熟悉的台灣小吃,我們才識得《青木瓜之味》,這部越南導演陳英雄的電影,描述越南小女孩梅的純樸之美和愛情的甜蜜,把青木瓜和越南連結起來,也讓台灣人把青木瓜視為新住民的名菜。

然而台灣人的木瓜之味在很早的時候就跟泌乳連結起來,像是木瓜燉排骨湯或木瓜豬腳湯可以豐胸的傳說,在黃旺成的日記中看過好幾次他寫,「家内食木瓜・猪脚 激乳」記下他的妻子為了哺乳而吃木瓜燉豬腳。雖然沒有任何研究顯示木瓜對哺乳有效,但近年來被推崇的木瓜酵素(papain)確實有分解蛋白質的作用,用木瓜燉肉讓肉質較快軟爛確實可行,因此製藥保健食品有萃取來製作嫩肉劑、化妝品及幫助消化的醫藥保健食品等。

倒是在工藝上台灣人恨快的用上了木瓜的造型,豐原慈濟宮的柱樑用木瓜筒連結,在張麗俊的《水竹居主人日記》中就好記次記下木瓜筒壞了,「……往墩慈濟宮巡視工人拆卸大殿屋蓋,而楹則依然無恙也,桷則全部朽壞,所可惜者壞一個木瓜連(筒)、壞一枝大載,恐為難買此料耳…..」

有點橢圓形的木瓜造型,非常受歡迎。