文/蕭秀琴

曾任出版社總編輯,現為作家暨譯者,著有《料裡風土:往山裡去的地方,九種食材從山到海建構客家飲食》、《料理臺灣:從現代性到在地化,澎湃百年的一桌好菜》等書籍。現居離台北城約一個小時的小鎮,持續文字工作。

你是懞懂少年,剛上大學,高山海島國家,入山進海都要申請,戒嚴時代進入山林要有入山證,第一次參加集體活動當然優先選擇困難的去處,北部孩子的三條橫貫公路,選最遙遠的南橫,住在利稻山莊,以為自己抵達未竟之地,連呼吸都擔心冒犯了純淨小精靈。

後來透過畫面看見那隻叫litu的小黑熊,才知道布農族人的litu是枇杷,一個有很多枇杷樹的地方,龍瑛宗不知道有沒有來過,他的枇杷庄猜測是客家人疲爬極蹶(pi pa kidˋ kiedˋ,海陸腔)的隱喻,一群終日為生存疲憊不堪的鄉親,吃幾顆枇杷(pi pa,海陸腔)安頓身心激發想像的意志。

小說〈黃家〉裡的枇杷庄指涉作家所處台三線上的北埔,典型的客庄形制,庄子以慈天宮為中心,奉祀觀音,與前方的大榕樹不知道誰比較早到,尋不到枇杷蹤影;也許要蹶上後面的秀巒山裡竹林叢中才能覓得蹤影。

枇杷在台灣人的意識裡,恐怕是文化性意義大於口腹之慾,我的阿婆、姑姑以及女性親友,幾乎沒有不熱愛枇杷之味,原想是在春夏交替極短的產期中的頭果子令人珍惜,吃了三四個月的柑橘結束後,終於換上新口味,有嚐鮮的興奮感;卻發現她們並不吃自己家裡種的枇杷,枇杷樹是為了引來鳥雀鳴響,熱鬧歡趣的人間意象。

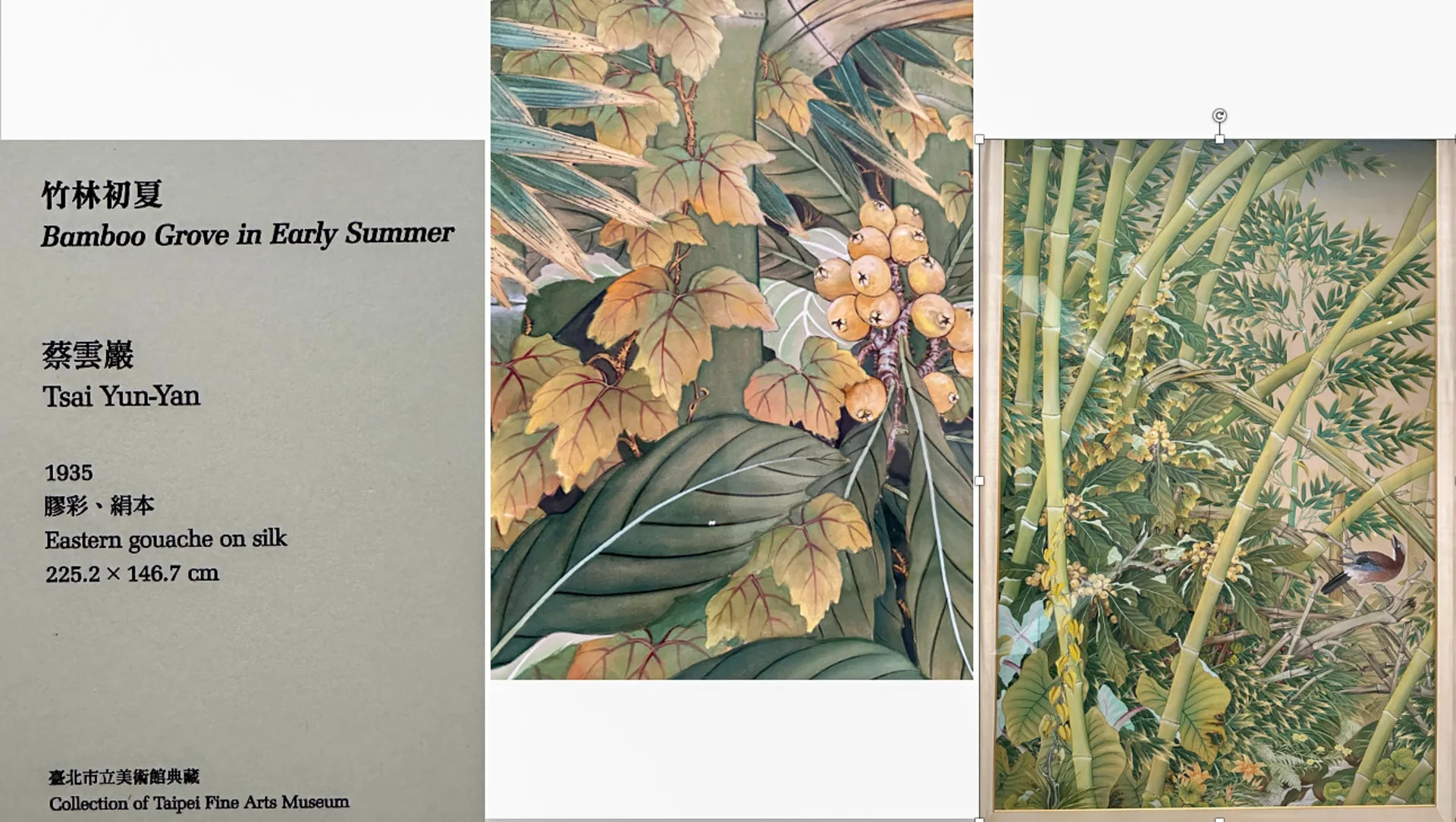

台三線上容易看見植有枇杷樹的家屋,水池旁圍牆外探出頭的枇杷花果,蜂群鳥雀一早就吵個不停,山坳林處山枇杷叢生,看過好幾次蔡雲巖的《竹林初夏》,1935年膠彩絹本,第一次看時直覺那是畫家的想像,怎麼可能竹林中有枇杷樹和金針花,至於山葡萄、姑婆芋、酸藤、菊科小黃花、紅果子都還好說,然而畫家眼中的島嶼初夏時節,透過銳利的雀眼瞄準黃熟的山枇杷,生意盎然的野趣照映繁華人世。

臺灣山枇杷,學名Eriobotrya deflexa薔薇科枇杷屬,是台灣特有種,果實小顆圓潤,種子碩大果肉薄,只適合鳥雀為糧,是在漢人引種之前即存在於台灣山林間的物種。現在台灣人認識的碩美多汁枇杷果,是日治時期引進的日系茂木及田中兩品種,在太平鄉頭汴坑種植大為成功,至今仍是主要栽培品種,作為經濟作物的枇杷在1980年前後也曾經風光一時,栽培面積達2700公頃上下,卻在1988年跌落1400公頃上下,收穫量約1萬公噸,在很短的時間內栽培面積減少半數。

或許量少價高產期短造就了枇杷黃金般的價值,然而對婆媽來說,營養價值和食療功效才是備受珍視的原因,很可能一眨目產期就過了,枇杷葉做枇杷膏,醃漬枇杷配稀飯,枇杷花茶,枇杷花蜜,都說枇杷整株都是寶,就是做起來不容易,這是一棵長滿了毛的果樹卻又不止吃果子那般輕易,只有莊頭(zongˋ teu,海陸)跳躍的鳥雀啄食歡快。