文∕何來美

資深媒體人,曾獲客家新聞獎、兩岸新聞獎,現從事文史寫作。

頭份是乙未抗日重鎮,今年也是乙未(1895)戰役130週年,苗栗縣徐姓宗親會緬懷抗日烈士徐驤,4月3日將在頭份市徐驤紀念公園舉行追思祭典,當年徐驤、姜紹祖統領的義勇軍及楊載雲率領的新楚軍犧牲慘烈,3位統領也壯烈成仁;倖存者張運發為陣亡者收屍埋葬,年年掃墓,情操也同樣感人。

1894年因朝鮮東學黨事件,爆發清日甲午戰爭,清廷戰敗,隔年(1895、乙未年)4月17日,派李鴻章與日本首相伊藤博文在下關簽訂《馬關條約》,將臺澎割讓給日本,全臺嘩然,丘逢甲率全臺仕紳向巡撫唐景崧請願,誓死守禦,保護桑梓。

面對臺民「劫留」,唐景崧雖發布「臺民公告」宣誓抗日,5月23日臺灣紳民也發表「臺灣民主國自主宣言」,推唐景崧為總統、丘逢甲為副總統兼民兵司令官、劉永福為南部守備大將,想以拖待變,對外爭取列強干預,對內爭取南洋大臣張之洞等人奧援。

諷刺地是,日本北白川宮能久親王率領的近衛師團,5月29日在澳底登陸,守軍竟不戰而潰,首任臺灣總督樺山資紀6月6日在基隆上岸,發表施政方針,但同日唐景崧卻潛回內陸,艋舺富商辜顯榮亦到基隆迎接日軍,未遭扺抗就進入臺北城。

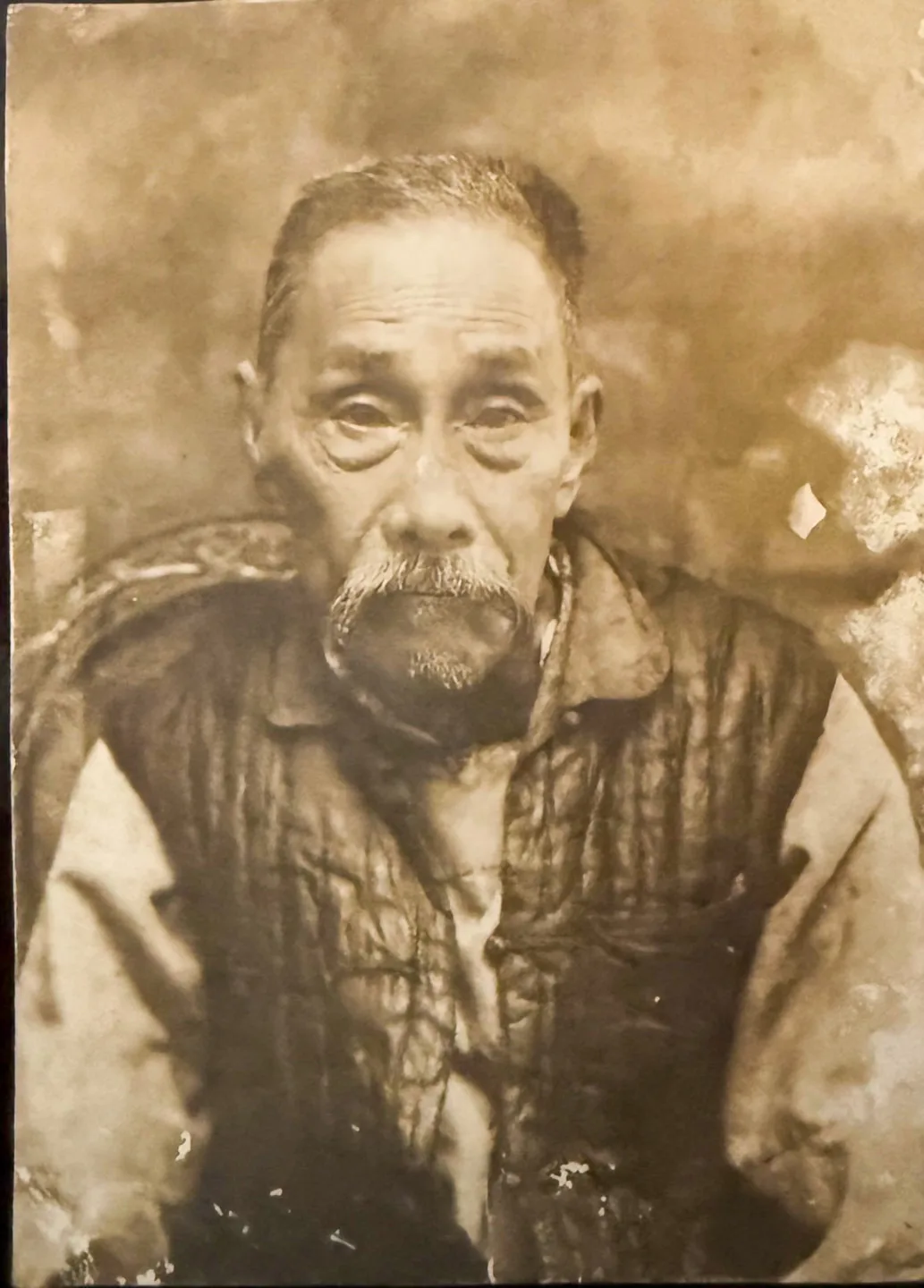

徐驤生前未留下任何照片、畫像,頭份徐驤紀念公園的塑像,是透過一位徐姓宗親後裔的太太,經「通靈」後,請雕塑家所恭塑。何來美攝

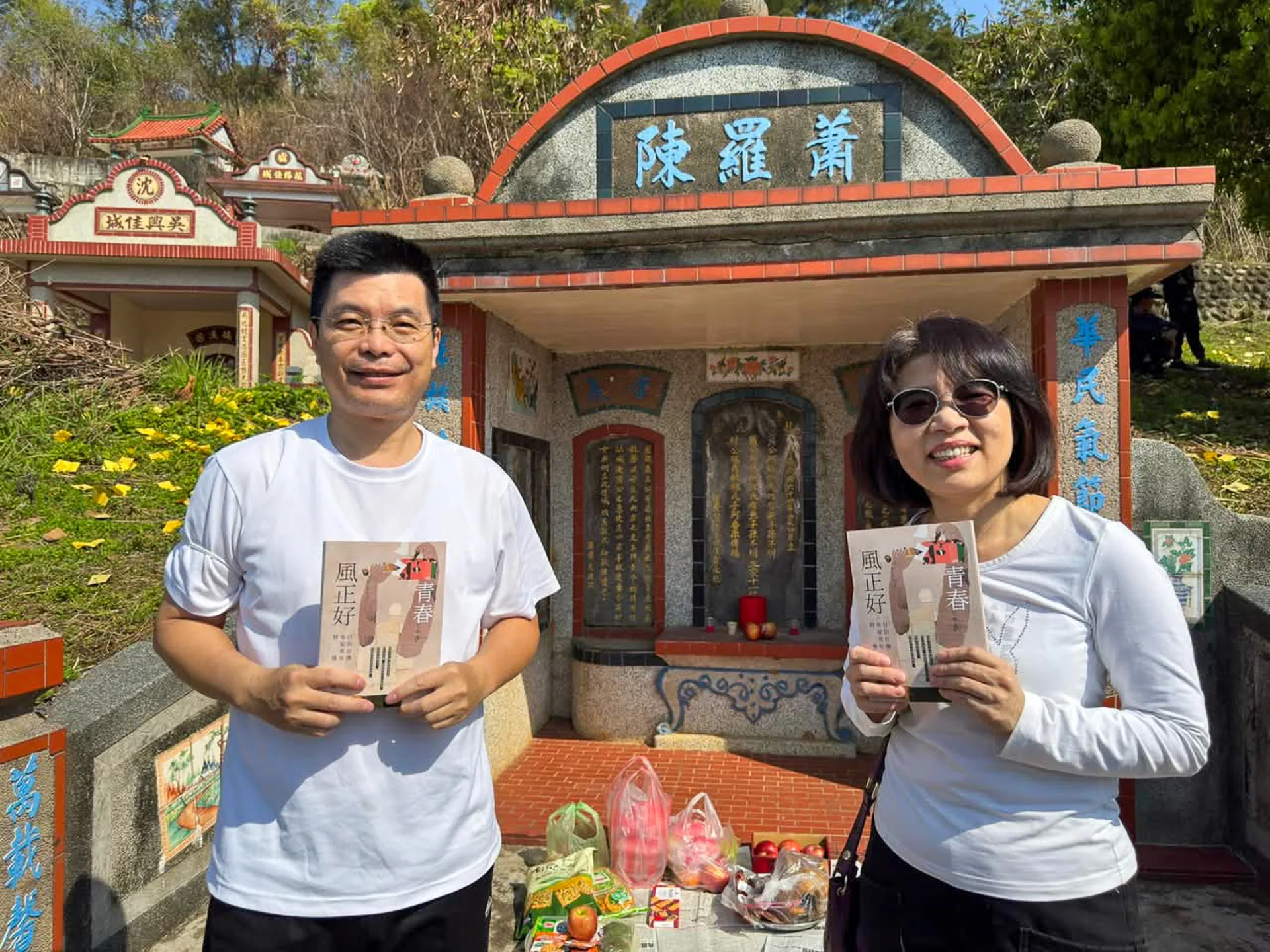

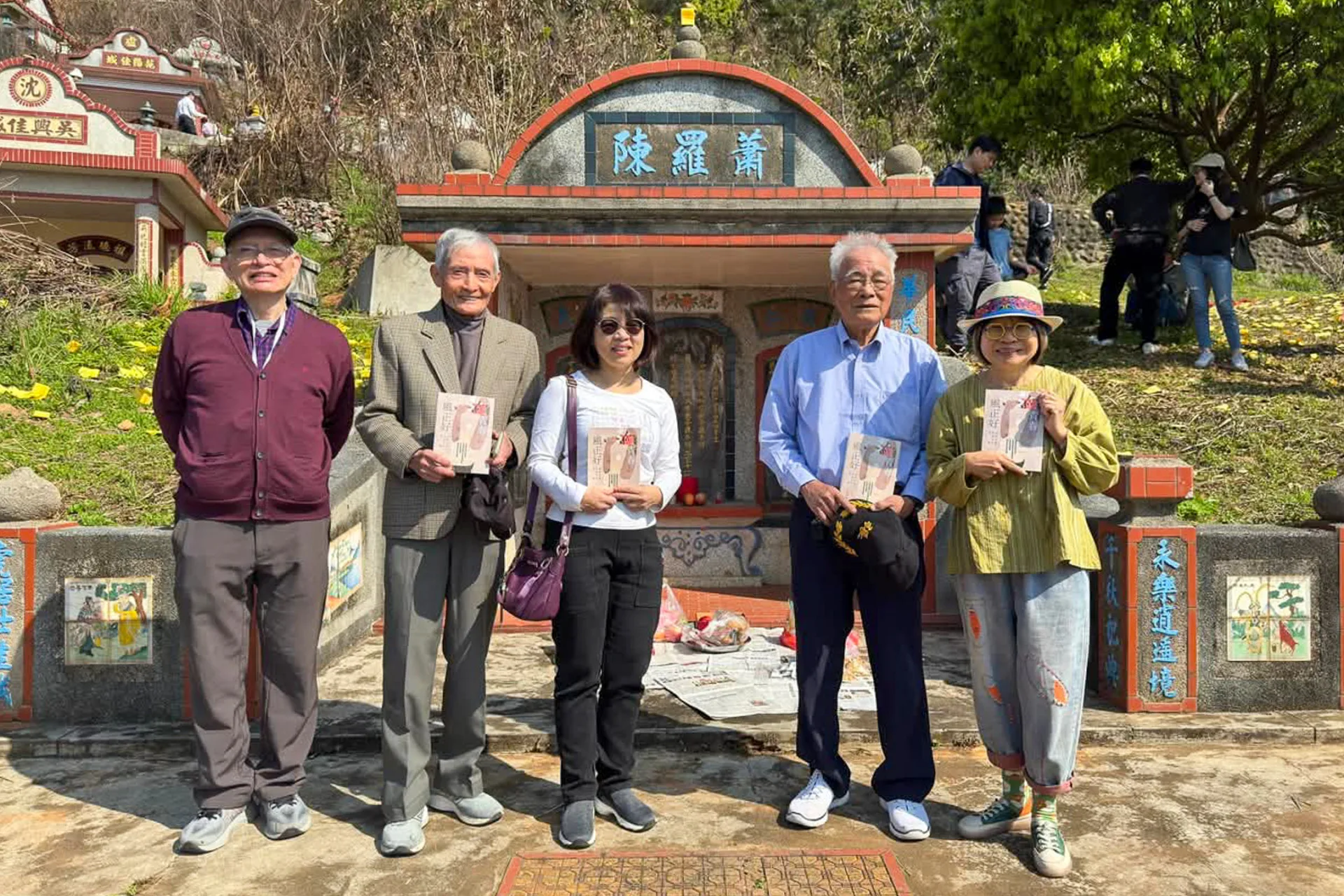

張運發乙未年加入姜紹祖的「敢字營」抗日倖存,卻有11位同志陣亡,戰後他用牛車運屍埋葬,並交待子孫年年掃墓,有情有義。張典詒提供

近衛師團直到桃竹苗始遭到義軍頑抗,尤其竹苗地區,分由姜紹祖、徐驤、吳湯興統領的「敢字營」、「田賦軍」、「新苗軍」與楊載(再)雲率領的「新楚軍」,與日軍抗衡兩個多月,日軍因南下受阻,兩度實施無差別掃蕩,義軍與百姓死傷慘烈。

姜紹祖在反攻新竹戰役不幸被捕,在獄中吞食鴉片成仁。日軍繼續分左、右兩翼南下中港(竹南)、頭份,楊載雲在頭份不幸中彈犧牲,亦有一說是遭無意再戰的部屬擊斃。他是湖南人,地方感念英勇,幫他收屍埋葬,建廟祭祀,在竹苗有5座。

接著竹南尖筆山、苗栗營頭崠戰役,卻出現兩樣情,山線義軍英勇抗日,海線卻有仕紳、頭目迎日軍進城,提供宅第給北白川宮當「御舍所」,義軍不敵日軍海陸夾擊慘敗,仍有60名義勇跟隨徐驤、吳湯興南下,但吳湯興不幸在彰化八卦山戰役成仁,夫人黃賢妹投井自殺被日軍所救,後絕食8天而亡殉夫。

歷經8場戰役的徐驤,負傷到臺南面謁劉永福,談到時局,痛心激憤,劉永福佩服英勇,認為義軍難敵訓練有素的日軍,勸他內渡再徐圖後事,但他誓與臺灣共存亡,並到高屏六堆客庄再招七百餘名義勇北上再戰。

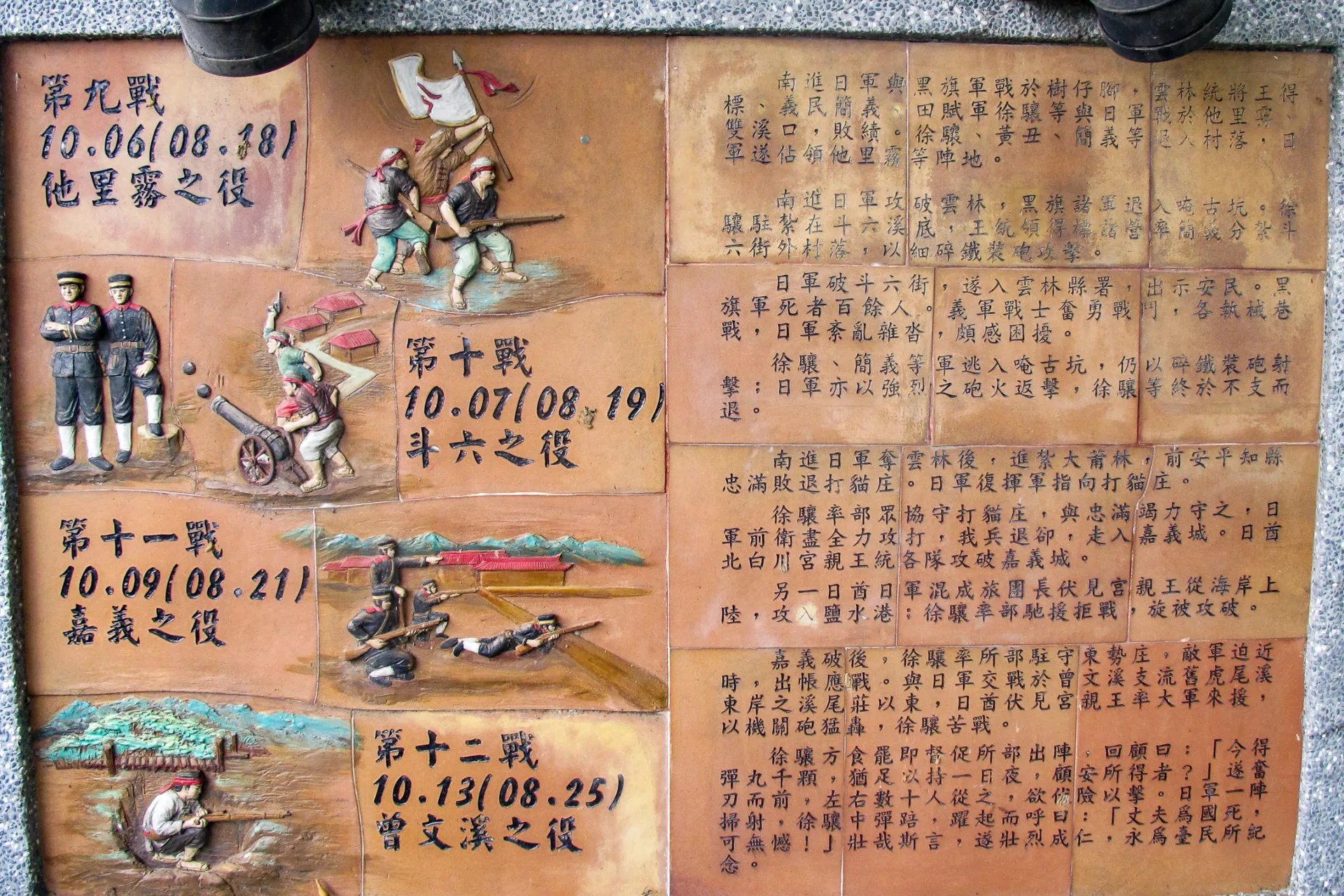

徐驤再經他里霧、斗六、嘉義之役,在第12場曾文溪戰役中不幸中彈成仁,時年38歲。劉永福得知甚為悲慟,離臺前嘆曰:「內地諸公誤我,我誤臺人」。

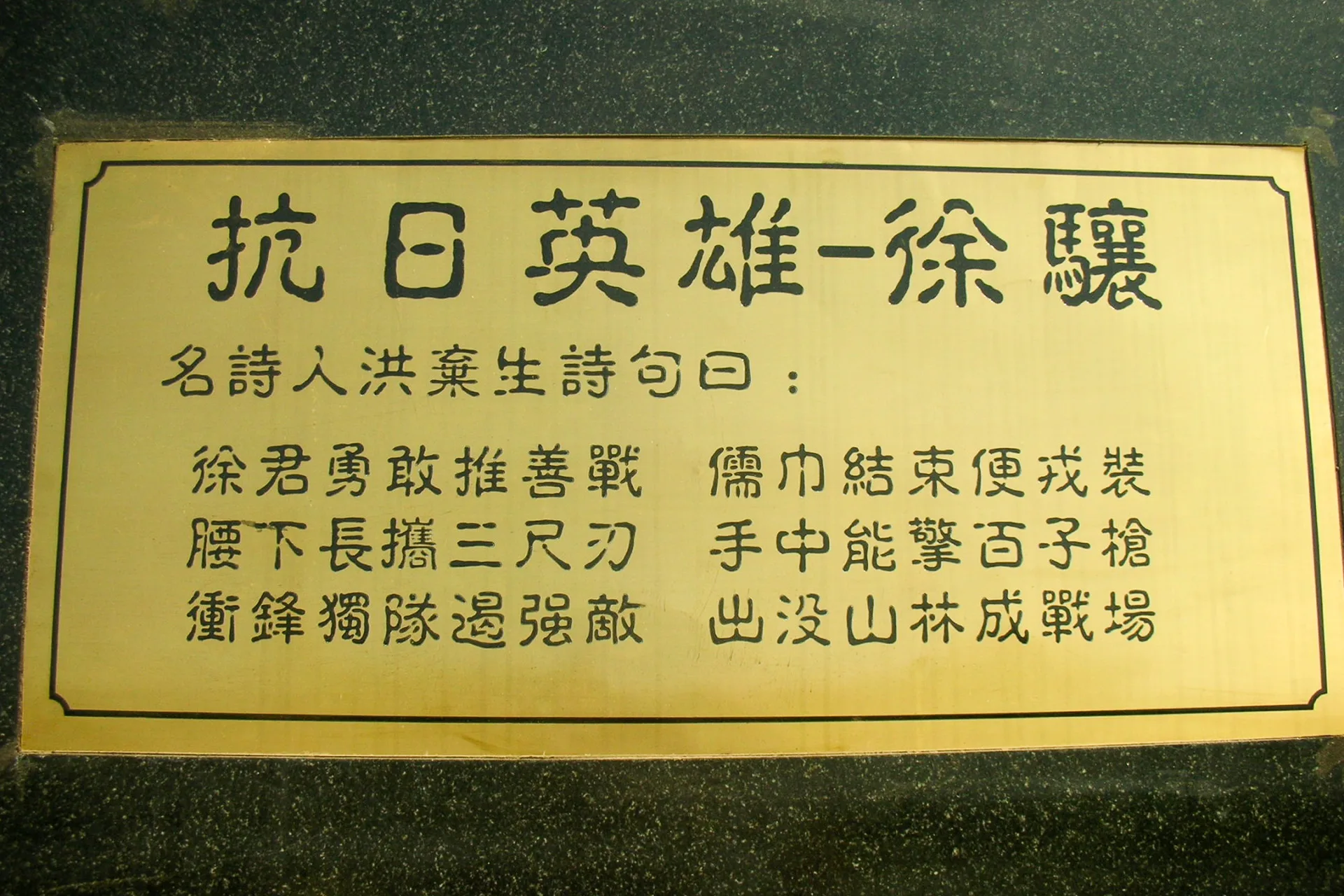

北港詩人洪棄生讚譽徐驤是乙未抗日最英勇的烈士,徐驤塑像有洪棄生的詠嘆詩。何來美攝

頭份徐驤紀念公園詳載徐驤參與12場戰役的經過。何來美攝

鹿港詩人洪棄生等多位史家,讚譽徐驤為乙未戰役最英勇的烈士。徐驤除歷經12場戰役,英勇無敵;他婉拒劉永福勸內渡,誓與臺灣共存亡,忠勇愛鄉;陣亡後遺孀林石妹內渡避禍,返臺後又從頭份遷居屏東麟洛,是感念六堆義勇對夫君的支持,有情有義。

乙未抗日,頭份亦有多人加入姜紹祖的「敢字營」,作家張典婉的祖父張運發是尖筆山戰役倖存者,戰後他用牛車載回11具遺體埋葬掃墓,其中羅阿傳還留一寡母,他接回家奉養,也將四子張漢臣鼎羅姓,更名羅漢臣,後隨二哥張漢文到中國發展再改名張子斌。

1975年張運發次子張漢文奉父遺願,撿骨建了「蕭、羅、陳」義塚,碑文明載張子斌女兒張典娥「欲其敬此,如敬祖墳」,那時張典娥還幼小,半世紀來宗族每年也陪她掃墓至今,情義感人。

醫師作家陳耀昌感佩楊載雲,忠義情操與內渡高官、潛逃官兵迥然不同,前年出版歷史小說《頭份之雲》。徐驤因後裔遷居麟洛,頭份對他英烈反較忽略,直到近20年來研究客家「抗日三傑」徐驤、吳湯興、姜紹祖事蹟成顯學,始受重視,建了徐驤紀念公園,透過宗親後裔「通靈」,請雕塑家恭塑了雕像,並舉辦追思祭典。

乙未清廷賣臺,「臺灣民主國」主要領導人相繼內渡,已名存實亡,因此徐驤等烈士的抗日,純是保鄉衛民之戰,尤為難得。

乙未抗日「新苗軍」統領吳湯興,在彰化八卦山戰役成仁,他的夫人黃賢妹絕食8天而亡殉夫。何來美翻攝