文/蕭秀琴

曾任出版社總編輯,現為作家暨譯者,著有《料裡風土:往山裡去的地方,九種食材從山到海建構客家飲食》、《料理臺灣:從現代性到在地化,澎湃百年的一桌好菜》等書籍。現居離台北城約一個小時的小鎮,持續文字工作。

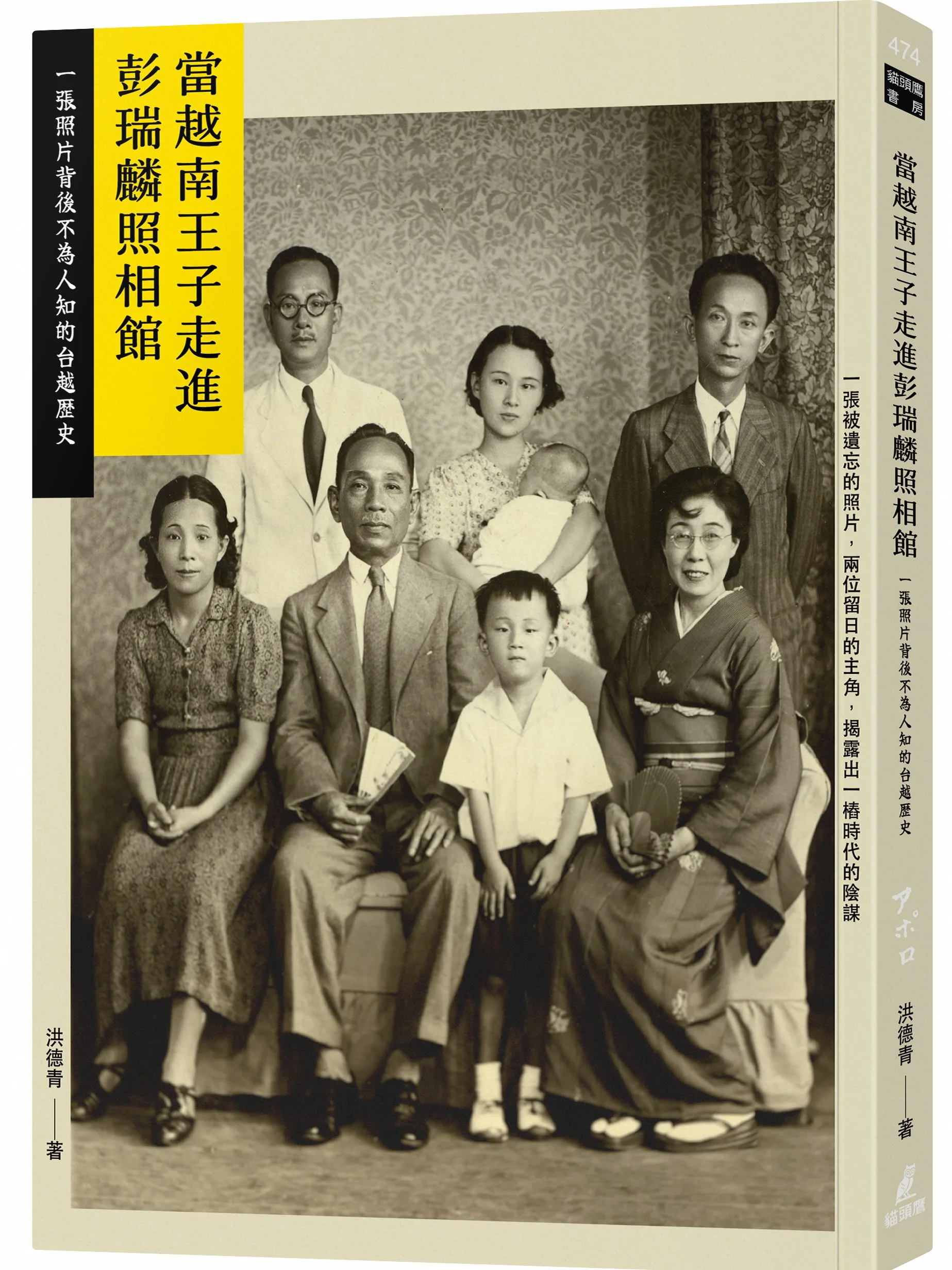

他們的相遇很能用來解釋「世紀末」(法語:Fin de siècle)這個詞,意指十九世紀末二十世紀初,世界不再緩慢、全球激烈變動,人心動盪衝突,距離法國畫家達蓋爾 (Louis J M Daguerre)於1839年宣告攝影術誕生不過半世紀;而越南王子彊柢(1882~1951)在1940年初的某一天走進台灣第一家照相館,新竹客家人彭瑞麟(1904~1984)開在現今延平路二段上的阿波羅寫真館拍下合照,正好百年——世紀末的華麗躍然而起。

剛出版的《當越南王子走進彭瑞麟照相館》(2023,貓頭鷹)是知名部落客、出版過以外派身份書寫駐在國的專欄作家洪德青的新書,她用人物小傳的方式分別敘述越南最後一位復國志士阮朝王子彊柢,和台灣第一位攝影學士以及他的照相館起落;以此呈現當年東亞局勢和個人在不安世局裡的生命情調。從非關鍵人物透露出的日本大東亞共榮圈裡的「日本人」,如何在危險年代生存,尤其,初識西方文明的台灣中產階級和知識份子,因立定志向所累積的人脈、資源和努力過程中,留下的人文底蘊與社會資產,成為爬梳台灣外交史和國際角色的重要史料。

台灣人是得時時處理「身份」(identity)和定位(position)問題的一群人,彭瑞麟出生於新竹漢醫家庭,集攝影家、畫家、老師和漢醫等多重身份,日治時期的知識份子,在新時代初試西方文明各種學識與生活經歷,而擁有了多種技能,卻也造就大幅度上下擺盪的人生,群起而生的菁英並不少見,卻只有作為攝影師的彭瑞麟,有機會把世事人物定格,留給後人挖掘重現,並重新認識、定義那一段歷史。

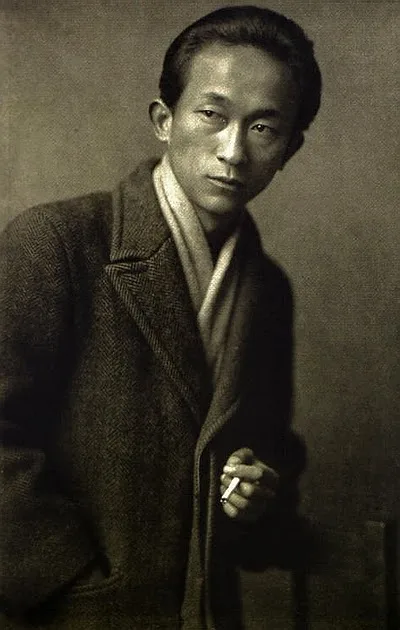

形容客家人「硬頸」和「風神」的精神和態度都能在彭瑞麟身上看見,作為世界的客家,山水跋涉希冀尋找一方寧靜的憂鬱特質,因而有客家詞語「惦靜」(diamˋ cin+ ,海陸腔),只能在他捕捉到的鏡頭下躍然呈現,他的每一張用四十五度角放射的視線,後來都變成時代的註腳,像是〈太魯閣之女〉和他在東京求學時期的數張自拍。

世紀初另一個影響深遠的時代風潮是聽廣播認識世界,因此才有復國王子與攝影家的相遇,透過這本書,讀者可以了解那個時代的仕紳家庭、知識份子每日都要聽廣播新聞了解時勢;日本政府鑑於影響力,在法國維琪政權成立、越南政策變動,認為有機可乘之際,推動流亡日本的越南復國人士,在南進基地台灣成立廣播隊,發揮宣傳作用,彊柢與他的十幾位廣播工作成員,在現今二二八紀念館,1932年成立的台北放送局(J.F.A.K.)錄音,辦公室在幸町147號約是現今齊東詩社附近,多次接外拍到越南廣播隊辦公室拍照的彭瑞麟,也讓我們得知當年要拍一張照片是何等大事。

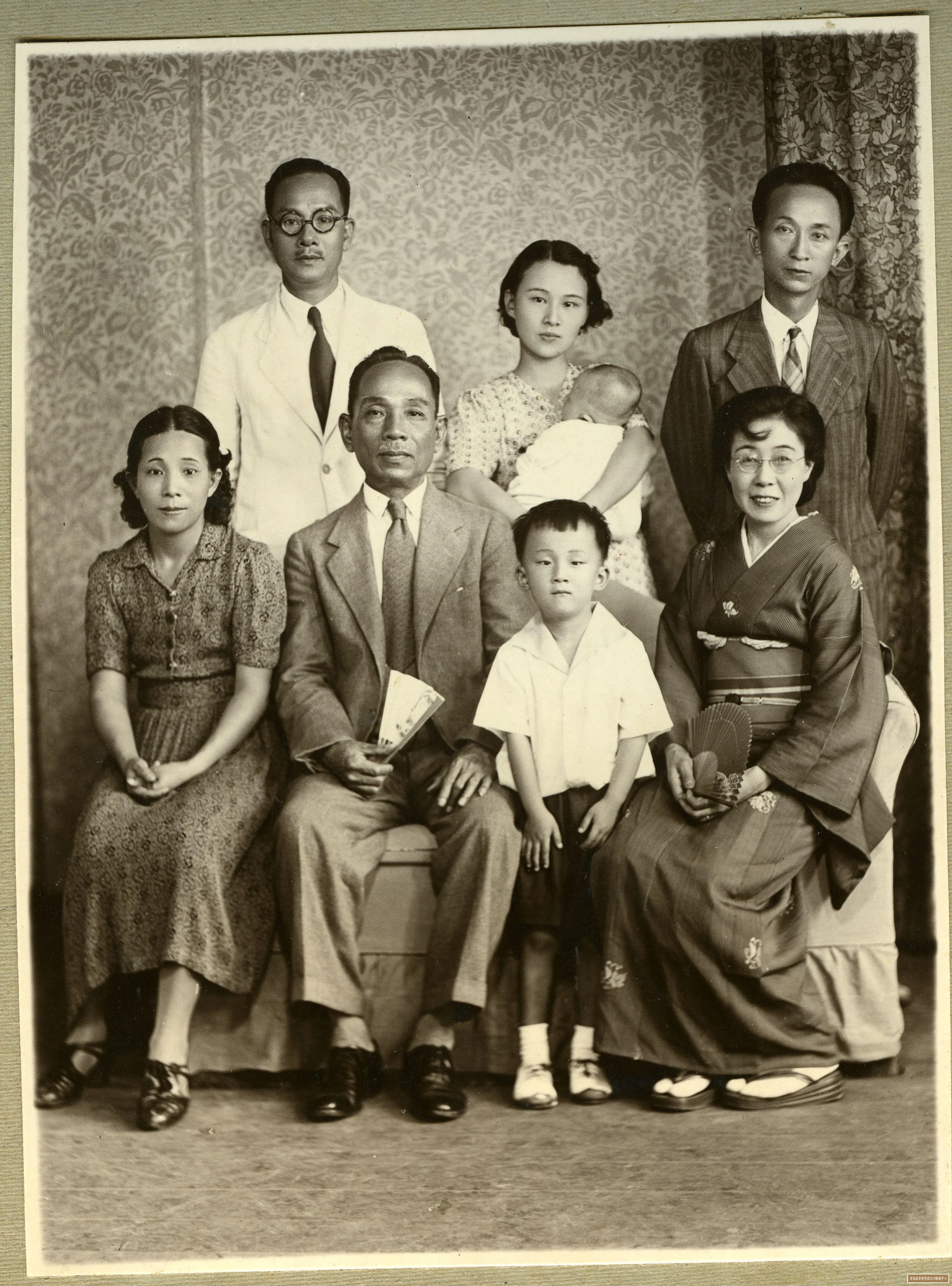

因為慎重才會謹慎選擇夥伴形成信賴關係與友誼,彭瑞麟在那個時代無疑是一時之選,他是留日的攝影學士,彊柢是流亡日本的越南王子,兩人能以日語流暢的溝通,相同的生活環境,類似的境遇,形成家庭朋友的社交圈友誼,因而拍下本書的封面照片——這是1941年6月27日他們吃完蓬萊閣後,兩家人與黃南雄夫婦(越南廣播隊成員,後來擔任國大代表)回到阿波羅照相館拍照留念。

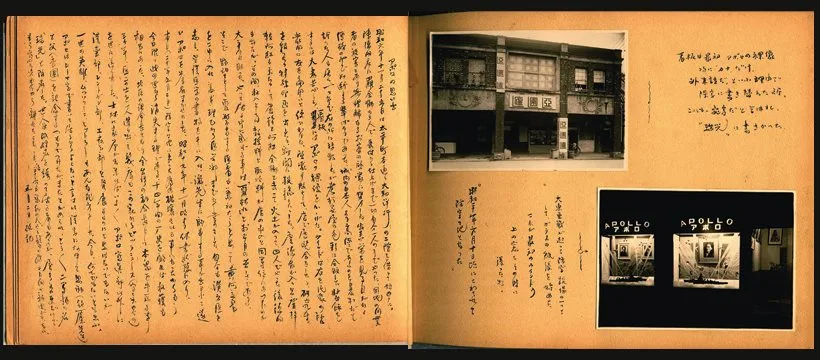

彭瑞麟在相薄中記載剛出生的二兒子「良岷君徹底睡了,便不叫醒他」還寫到「22日德蘇開戰,國民政府主席汪氏(精衛)訪日歸京後樞軸國(亦即二戰時的軸心國)正式承認汪精衛政權。」那時代的知識份子有寫日記的習慣,這段紀錄倒是與卡夫卡在1914年8月2日的日記:「德國向俄國宣戰。下午去上游泳課。」有相同的懷憂情境。

世界於我何有哉?或許是世紀初動盪世局裡的個人無時不在的提問,而彭瑞麟要到1954年拍一家九口全家福照時,才能記下:「此時要在何處合影,多少人為一家,是他當前唯一的興趣。」