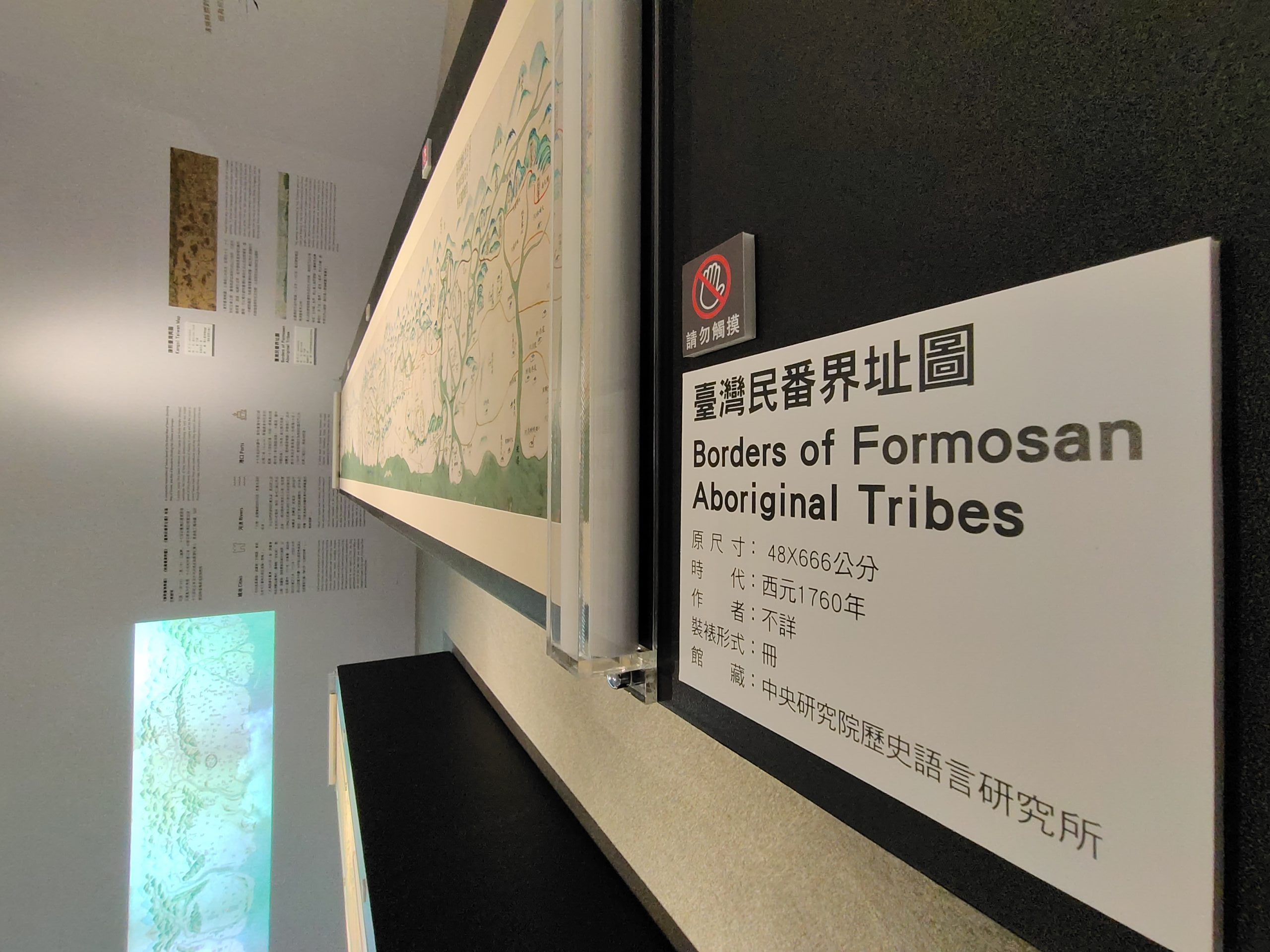

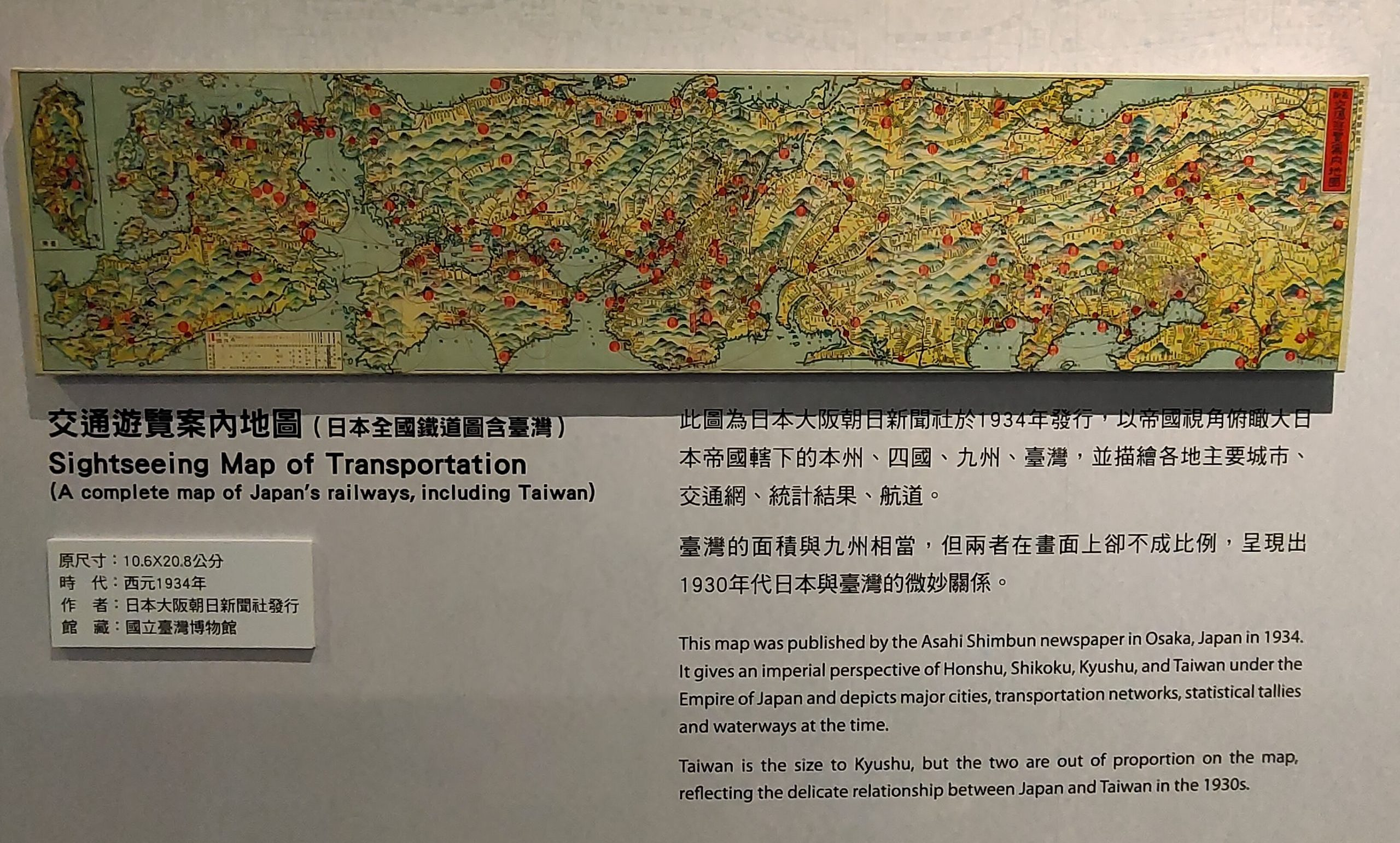

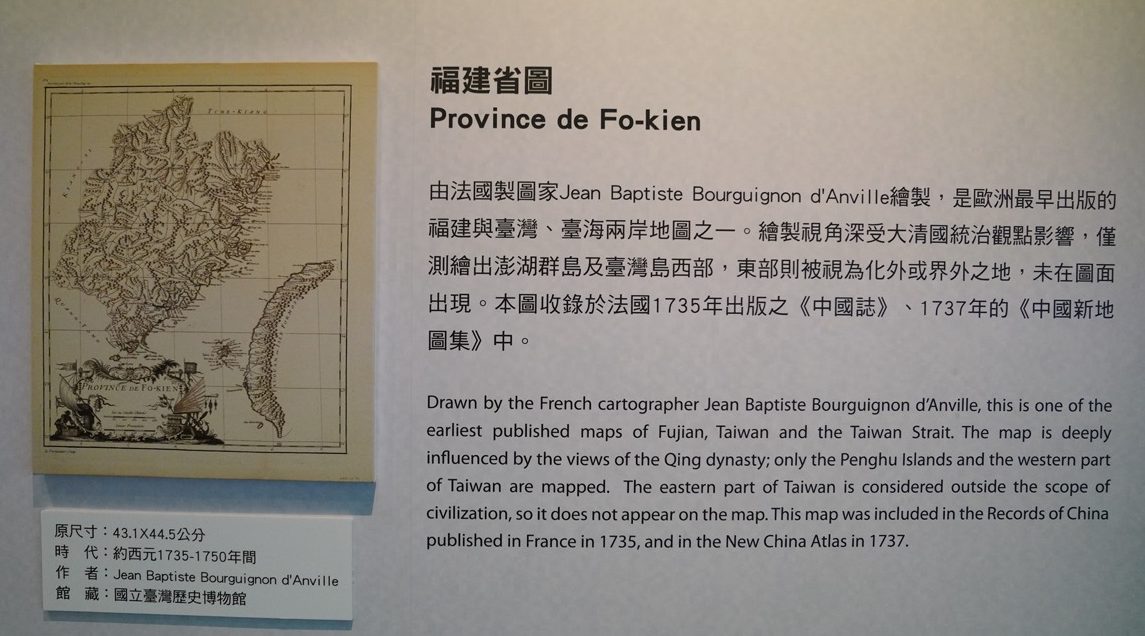

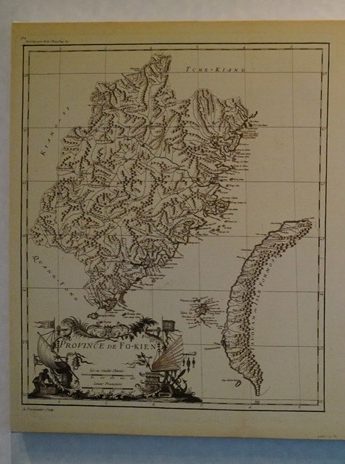

【莊勝鴻、蘇佑昇/苗栗報導】國立故宮博物院「臺灣意象-帝國眼中的臺灣風物」巡迴展來到臺灣客家文化館!《客新聞》特別帶大家到這個「臺灣意象」展,搶先體驗展覽,一起從故宮推出的頂尖數位互動體驗技術,一窺各個帝國時期的臺灣客家元素,也從文獻、文物中發現,每個帝國時期眼中,所繪製的臺灣地圖,竟和現今實際的臺灣地圖差這麼多!

這次的「臺灣意象-帝國眼中的臺灣風物」巡迴展,巡迴到臺灣客家文化館,這也是客委會客發中心與國立故宮博物院、國立臺灣大學人類學博物館及國立臺灣博物館共同策劃的互動體驗展覽。

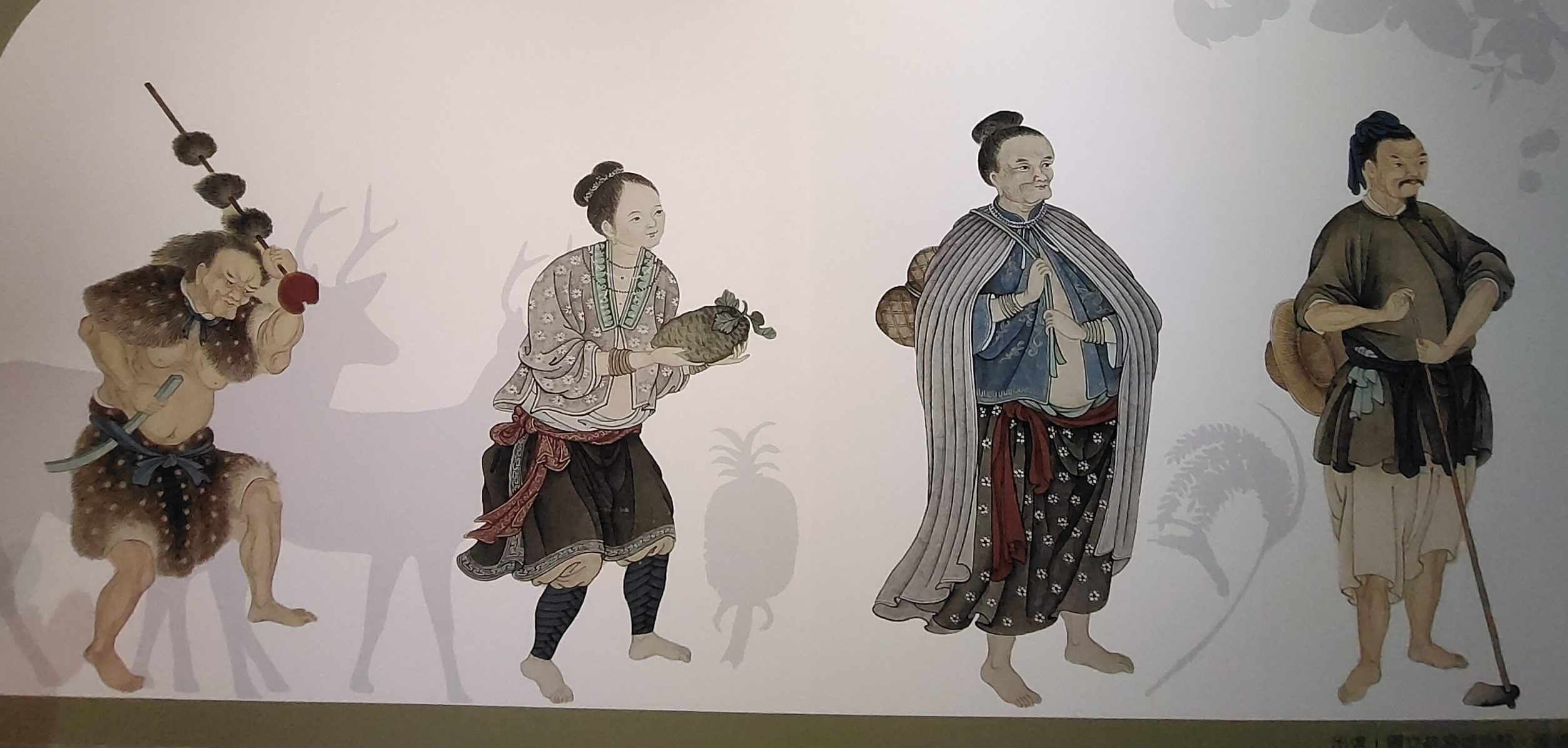

故宮博物院院長吳密察表示,這次展覽以「臺灣意象」為主體,集結臺灣各大博物館與研究機構的藏品,展出臺灣幾百年來的風土人情,吳密察透露,「臺灣意象」去年在高雄的國立科學工藝博物館展出後,成功造成大轟動,也因為故宮博物院結合最新互動技術的方法,獲得國際13項獎項肯定,因此行政院長蘇貞昌指示,「一定要將互動展覽擴及到學生學校,讓學生們都來看『臺灣意象』體驗展,認識每個時期的臺灣,「當下我立刻主動和客委會主委楊長鎮和客發中心主任何金樑談合作!希望能到臺灣客家文化館這麼好的場地來展覽!」這次的展覽,也加入了許多客家元素!

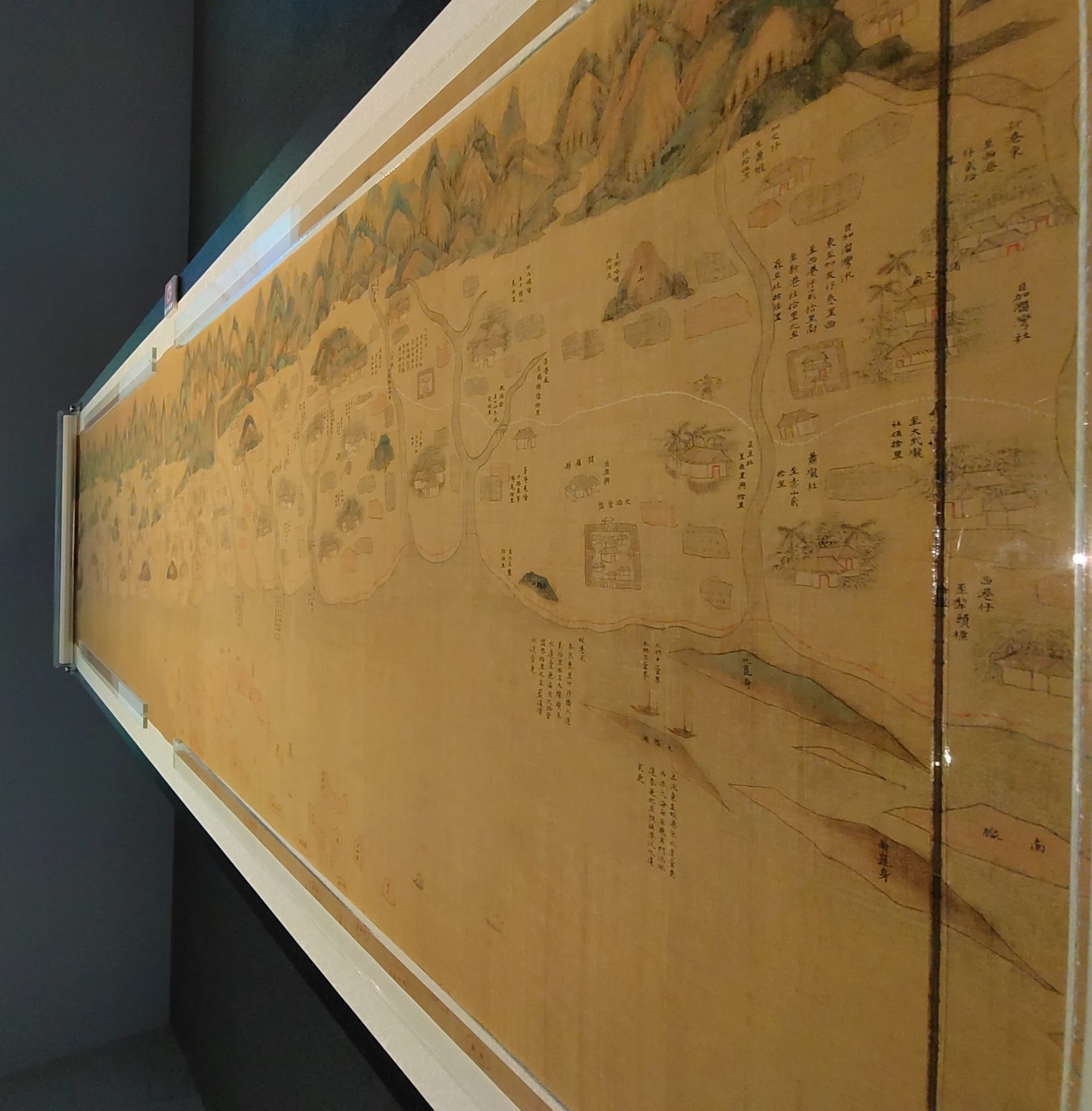

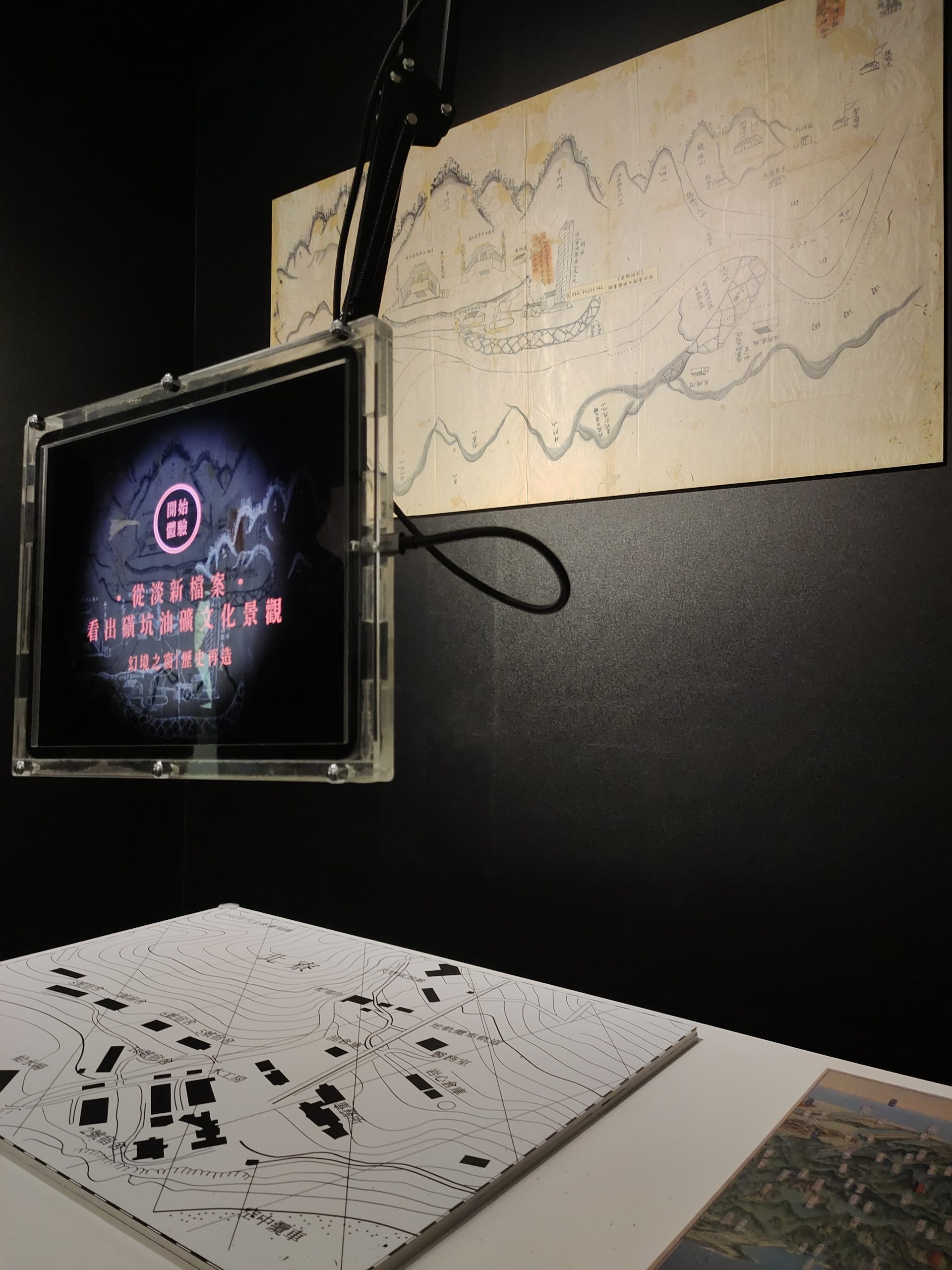

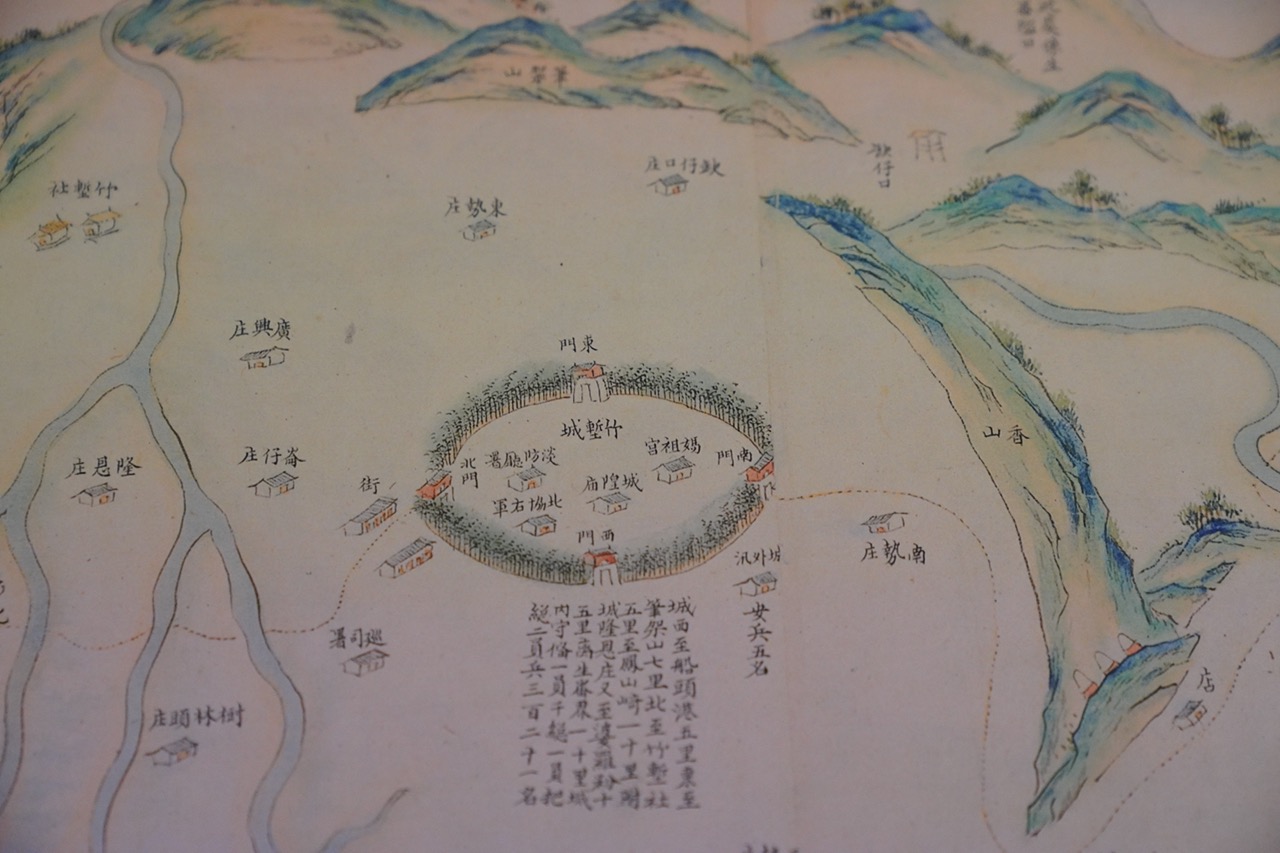

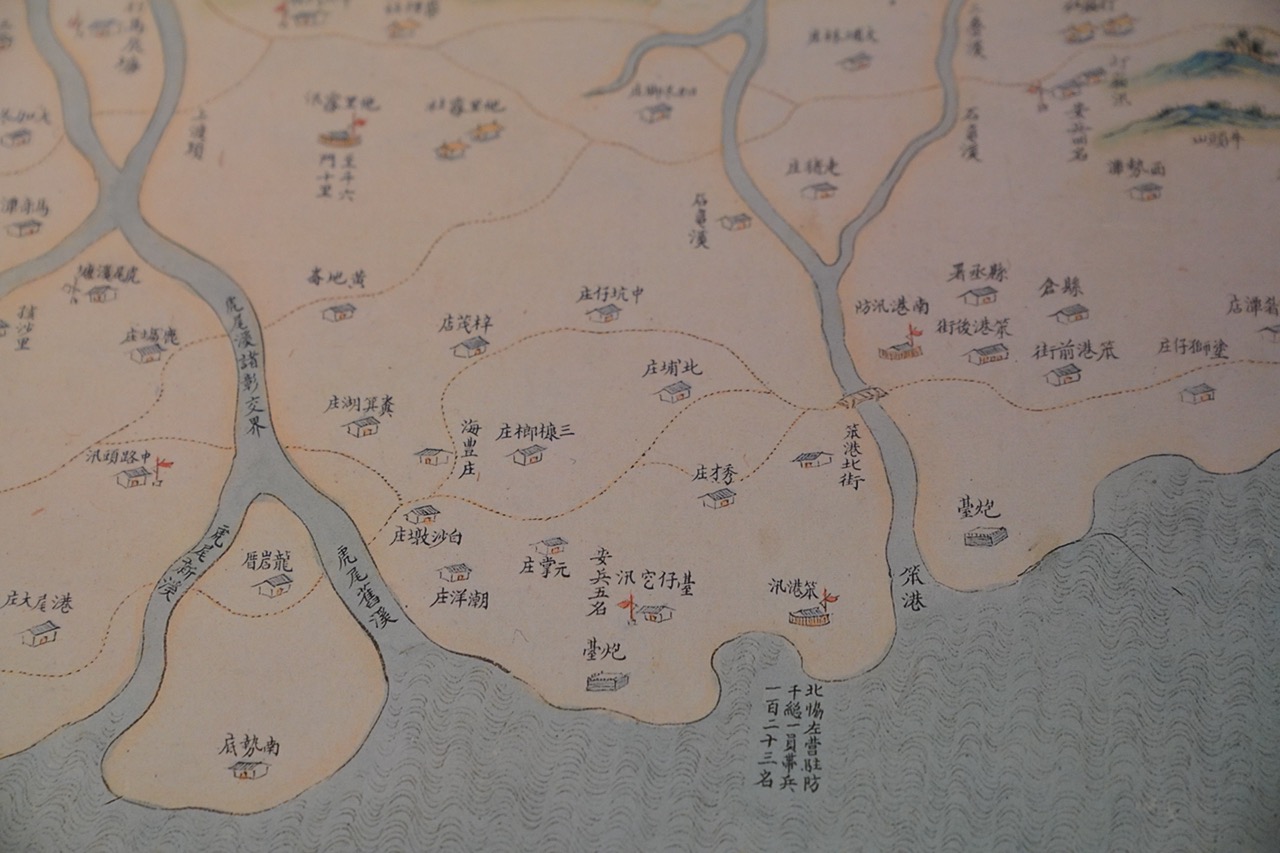

楊長鎮表示,這次巡展到臺灣客家文化館的「臺灣意象」展覽,是國立故宮博物院第一次和客家合作,透過展覽特別從故宮典藏的珍貴文獻文物中,爬梳、探尋客家,展覽裡有呈現許多與客家相關的內容與觀點,包括從故宮典藏的「乾隆臺灣輿圖」,特別選出25個點位,結合數位與互動觀察形式,帶大家探索客庄的古今風貌;也運用AR擴增實境多媒體技術,設計了「幻境之窗」再造歷史場景互動體驗,從《淡新檔案》古地圖,重現位於臺灣客庄最古老的油井-出磺坑油礦文化景觀歷史現場;透過日治時期「兒童年鑑」,帶大家跟著小火車看當時臺灣及客庄中的重要物產,包括茶與樟腦。除了數位動態展件外,本展也透過故宮清代宮中檔奏摺、康熙六十年的下淡水社契字等文獻,呈現南臺灣客庄雙冬早稻於開墾、經貿與族群互動中所扮演的重要角色。

「臺灣意象-帝國眼中的臺灣風物」巡迴展

展出地點:臺灣客家文化館第四特展室

展出期間:即日起至112年5月31日止

活動資訊:臺灣客家文化館粉絲頁

https://zh-tw.facebook.com/hakkapark/